2023年6月19日,具有重大意义的生态保护条约《<联合国海洋法公约>下国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》(下文简称BBNJ协定,海洋生物多样性协定),在联合国获得通过。

图源:联合国

BBNJ协定旨在确保国家管辖范围以外区域的海洋生物得到保护和可持续利用,主要包括四个问题:一是海洋保护区划设,授权各国协商划定公海保护区,遏制过度捕捞等破坏性行为;二是强制环境影响评估,要求企业开展深海采矿等大规模商业活动前,必须进行环境影响评估;三是设立海洋遗传资源的惠益共享机制,规定利用海洋基因资源的企业需向海洋保护基金注资,反哺生态保护;四是构建科研协作平台,促进跨国海洋研究合作与保护策略共享。

BBNJ协定规定的国家管辖范围以外的区域,不仅包括公海(high seas),也包括国际海底区域(area,下文简称区域),而后者往往为人们所忽视。“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,来自法国布雷斯特大学Shani Friedman学者在《海洋政策》(Marine Policy)期刊上发表了题为《BBNJ协定与“区域”法律制度的相互作用及其对BBNJ协议实施的影响》(The interaction of the BBNJ agreement and the legal regime of the Area, and its influence on the implementation of the BBNJ agreement)的一项研究。该研究着重关注了BBNJ协定与《联合国海洋法公约》下区域法律机制的衔接问题,并提出了BBNJ协定实施的挑战。下面,小编将为读者们分享该研究,以下内容为编译信息,不代表平台观点。

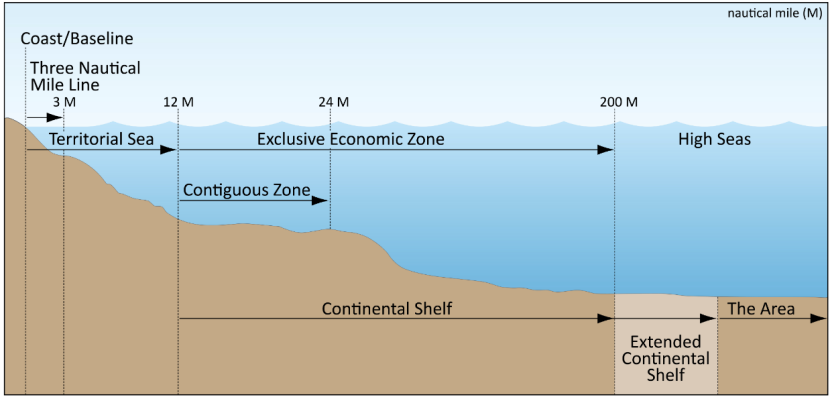

“公海与区域的科普小知识”

公海和区域是《联合国海洋法公约》中的法律概念,用以区分不同的海洋地理范围。公海是从领海基线延伸200海里以外的海域,不受任何国家管辖;区域则是指国家管辖范围以外的海床、洋底及其底土。(图源:NOAA)

区域与公海之间存在两重关联性:首先是物理层面的资源关联,公海作为区域上方的水体层,两者的生物与非生物资源在生态系统中紧密交织,例如深海生物存在的垂直迁移、海底矿物质向水体的自然循环都会促进二者的资源关联;其次是空间影响的传导性,任一区域内的人类活动都可能通过环境介质(如水、洋流、食物链)对另一区域产生影响,海底采矿可能破坏公海的栖息地、降低其水体质量等。

作者指出,虽然BBNJ协定负有与其他法律、机构合作的义务,但相关规定十分笼统、模糊,并未解决不同法律框架之间的分工问题。在实际操作中,这将导致不同规则的适用范围不清,容易引发不同矛盾。

挑战一:********两部条约下环境保护义务的衔接不畅根据《联合国海洋法公约》,区域内的采矿活动受国际海底管理局(ISA)管辖。相较于ISA而言,BBNJ协定在环境保护的程序性和实质性要求方面设定了更高的标准。例如,ISA尚未制定有效环境保护的标准,仅在采矿规章草案中提及“环境影响评估”(EIA),并未明确实施的细节。但是BBNJ协定提出,只要行动“可能造成超出轻微或短暂的影响”,即需开展环境影响评估,重大不利影响需全面评估。并且,BBNJ协定明确了环境影响评估的程序,应包括筛选、范围界定、影响评估、公告协商等步骤,要求考虑行为的累积影响和替代方案。

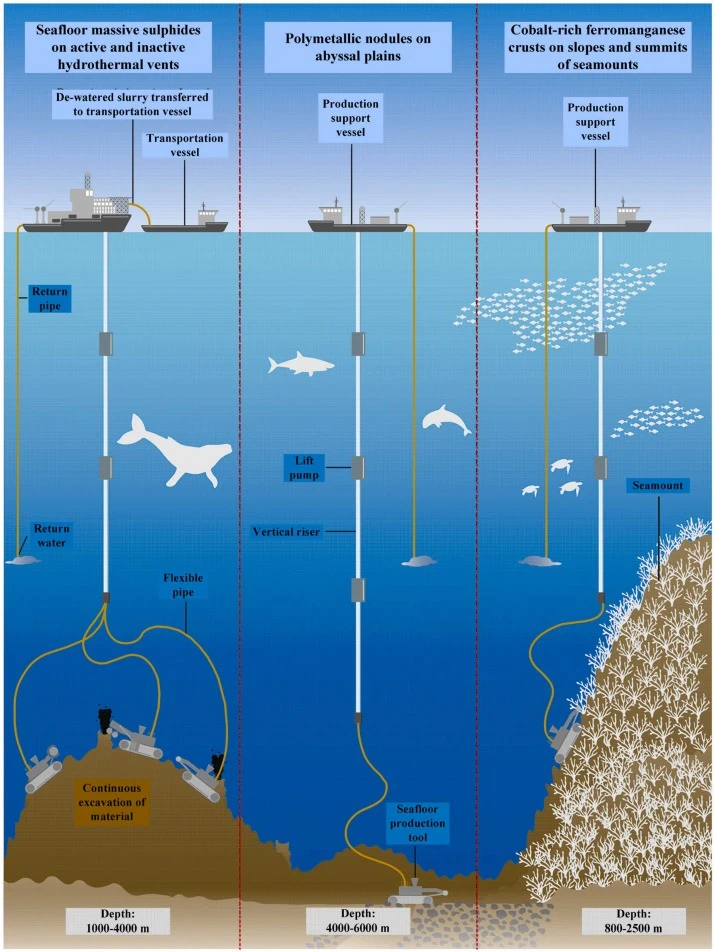

深海挖矿流程示意图(未按实际比例绘制)(改编自米勒等,2018)。这张图片展示了从深海开采三种不同矿产资源(多金属结核、富钴结壳和海底热液硫化物)的主要流程。图源:Zhang Q, Chen X, Luan L, et al. (2024)

假设ISA框架下的EIA被认定为“等同于”BBNJ协定的要求,那么当采矿活动的影响低于BBNJ协定的启动门槛时,BBNJ协定规定的EIA标准就不适用该活动。因此,深海采矿活动可能利用ISA对EIA标准规定的模糊性,如仅评估直接采矿影响,忽略对上层水域生物的间接影响,从而规避BBNJ协定中更为严格的标准。

挑战二:********对ISA职权的影响及可能的制度重叠BBNJ协定的实施在一定程度上可能改变ISA的职权范围。当BBNJ协定的缔约方大会(COP)在批准涉及ISA采矿点附近的基于区域的管理工具(ABMTs)时,需要咨询ISA。作者指出,这似乎允许ISA将职权延伸至海底上方与生物体相关的活动,而这些活动在《联合国海洋法公约》下并不完全属于ISA的授权范围。

此外,BBNJ协定可能会减少ISA的部分权力。在BBNJ协定生效之前,深海采矿(DSM)过程中收集海洋遗传资源(MGR)的行为受ISA管理。但BBNJ协议生效后,这一活动将属于BBNJ协定的管辖范围。

作者指出,ISA对深海采矿的制度尚处于修订状态,为了维护固有利益,ISA可能不会批准减少自身权力或职责的修正案。这不仅容易阻碍ISA与BBNJ协定的合作,还可能引发国际社会对BBNJ协定在法律程序和接受度方面的争议,成为BBNJ协定实施的绊脚石。

****挑战三:****大陆架与区域范围的不确定《联合国海洋法公约》允许特定情况下,具有广阔大陆边缘的沿海国将其大陆架扩展到200海里以外(有时可达350海里),但必须向大陆架界限委员会(CLCS)提交信息。然而,在相关的沿海国确定其扩展大陆架的外延之前,无法确定区域的起始。

截至目前,CLCS已收到了103份报告,并对其中的40份报告(约 40%)提出了建议。在这些报告中,仅有12份(约 12%)附加了标有扩展外限的地图。这意味着区域的范围仍然未知,部分现有的区域可能会在未来受到国家管辖,使BBNJ协定的现实适用范围处于模糊不定的状态。

挑战四:********惠益分享制度的历史性难题作者指出,《联合国海洋法公约》第十一部分构建了针对国际海底区域资源开发的惠益分享制度,旨在确保发展中国家能够公平地从海底资源开发活动中获益。该制度要求发达国家向发展中国家转让相关技术,并且海底资源的收益要在国际社会中进行分配。

这一规定在早期受到了一些发达国家的强烈反对。这些国家认为,强制技术转让以及对海底采矿收益进行再分配的要求,会对本国企业的利益造成损害,也可能阻碍技术创新和投资。这种反对情绪导致许多发达国家最初拒绝批准《联合国海洋法公约》,延迟了公约的生效。

可见,发达国家的抵制主要是基于经济和政治方面的考量,他们担心过高的成本和对他们企业竞争力的影响。BBNJ协定同样包含了关于惠益分享的条款,涉及海洋遗传资源等生物资源的利用所产生的惠益的分配,包括财务收益的分享、能力建设和海洋技术的转让。鉴于UNCLOS第十一部分在实施过程中所遇到的困难,作者推测BBNJ协定在惠益分享方面的条款也可能面临类似的挑战。国家之间的利益分歧依然存在,尤其是在技术转让和能力建设资金贡献等问题上。

结论:********协调义务尚待解决起草方并非没有预见以上挑战。BBNJ协定第5条第1款规定,本条约应采用与《联合国海洋法公约》一致的方式解释和适用;第2款进一步明确,条约应以不损害其他相关法律框架和机构的方式解释和适用,并促进与其协调一致。据此,BBNJ协定在实施过程中负有对两个法律制度一致解释、实施以及开展合作的义务。

作者指出,尽管条款采用了“应”这一具有约束力的表述,但仅提出模糊标准而非高度规范化的义务。由于这些义务缺乏具体性,并未明确规定如何执行所需行为,因而缔约方有权解释和自由裁量,这可能引发缔约方间义务执行的冲突与标准不一。

此外,协调义务属于“尽职调查”性质,即它们是行为义务而非结果义务。各国有义务在其国内体系中采取步骤,如行政程序和执法机制,以促进合作和对两种工具的解释。在这种情况下,各国仅有采取步骤以促进合作和协调法律工具的义务,但没有实际实现协调的结果的义务。

行为义务和结果义务

所谓行为义务(又称手段义务),是指一国行为若不符合要求其采取某一特定行为的准则,即构成对该义务的违背;所谓结果义务,则是指一国若未以自行选择的方式取得特定结果,即构成对该义务的违背——结果义务不关注达成义务所需结果的手段或措施,仅以是否实现特定结果作为判断是否违约的标准。总而言之,该协调义务缺乏具体执行标准。当缔约国因义务履行发生争议时,法院或仲裁机构难以依据模糊条款判断是否存在违约行为。由于BBNJ协定的义务条款缺乏具体性,它们更可能被视为“框架性原则”,而非高度规范化的硬法规则。缔约国可能因义务规定模糊而降低履行力度,甚至以自由裁量权为由规避责任。

(注:本文仅代表资讯或者作者个人观点。不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

文 | 王纯瑶

审核 | Linda

排版 | CY参考链接略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会