癌症早筛是降低发病率和死亡率的关键,而基于ctDNA甲基化的泛癌早筛技术正成为国际研究热点。通过人工智能解析表观遗传特征,可实现多癌种极早期预警与组织溯源,推动精准医学的临床转化。

对于这次的分享主题“人工智能甲基化泛癌极早筛”,可能大家对人工智能比较熟悉,对甲基化或泛癌不太了解,所以我着重从基础概念、技术原理、临床价值等方面展开讲解,并结合个人经历与研究成果,阐述甲基化检测在癌症早筛中的核心优势。

我曾在美国德克萨斯州 (A&M)大学物理系读博士,后于该校医学院表观遗传与疾病预防中心担任终身助理教授及测序部主任,目前任职于浙江大学医学院。我的研究始终围绕 “如何通过早期癌症检测降低癌症死亡率” 这一目标展开,核心方向是甲基化技术在肿瘤早筛中的应用。

甲基化的生物学本质

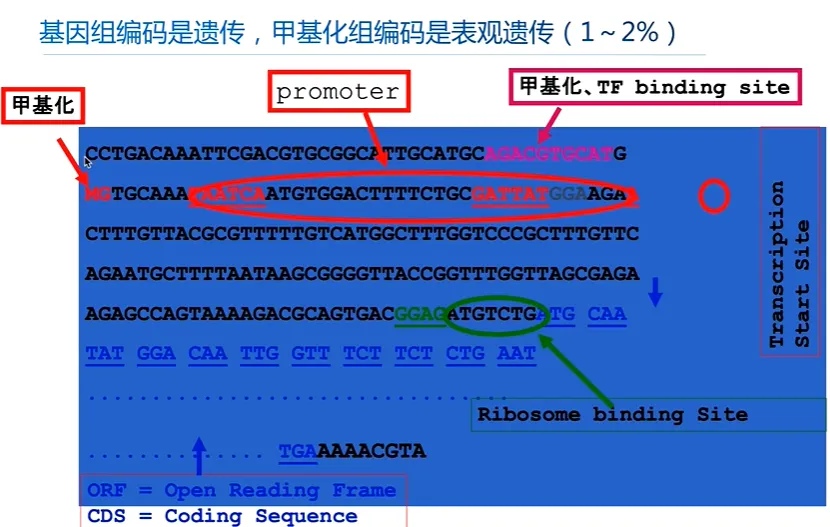

01 甲基化的定义与特性甲基化是一种表观遗传修饰,指在 DNA 的胞嘧啶(C)碱基上添加甲基基团(-CH₃),形成甲基化胞嘧啶(5mC)。与终身不变的基因组 DNA 不同,甲基化组(表观基因组)具有动态可逆性,约 1%-12% 的基因组位点可发生甲基化修饰,这些位点的变化受环境、饮食、年龄等因素影响,直接调控基因表达。

02 甲基化的生物学意义

例如,叶酸等营养物质可通过提供甲基基团,影响基因甲基化状态:实验显示,孕期补充叶酸的母鼠,其后代体型与毛色更健康,对照组则更肥胖、易得癌症;蜂王浆通过调控甲基化,使幼虫发育为具有繁殖能力的蜂王而非工蜂。这些案例表明,甲基化是连接环境因素与基因表达的关键桥梁。

甲基化检测技术的革命性突破

01 二代测序技术的赋能

约 15 年前,二代测序技术(NGS)的出现推动医学从经验医学转向数据医学。通过全基因组甲基化测序(WGBS),可精确检测 2800 万个甲基化位点,判断基因是处于激活(未甲基化)还是沉默(甲基化)状态。例如,抑癌基因的异常甲基化会导致其沉默,失去抑制细胞癌变的功能;原癌基因的去甲基化则会激活其致癌潜力。

02 与传统检测技术的对比

影像学(CT、超声等):依赖医生主观判断,仅能发现形态学改变(如肺结节),无法早期识别分子层面的癌变。

肿瘤标志物(CEA、CA125 等):灵敏度低(如 95% 特异度下,肺癌标志物灵敏度不足 20%),且缺乏器官特异性。

组织活检:有创且存在取样风险(如穿刺失败、出血感染),难以作为大规模筛查手段。

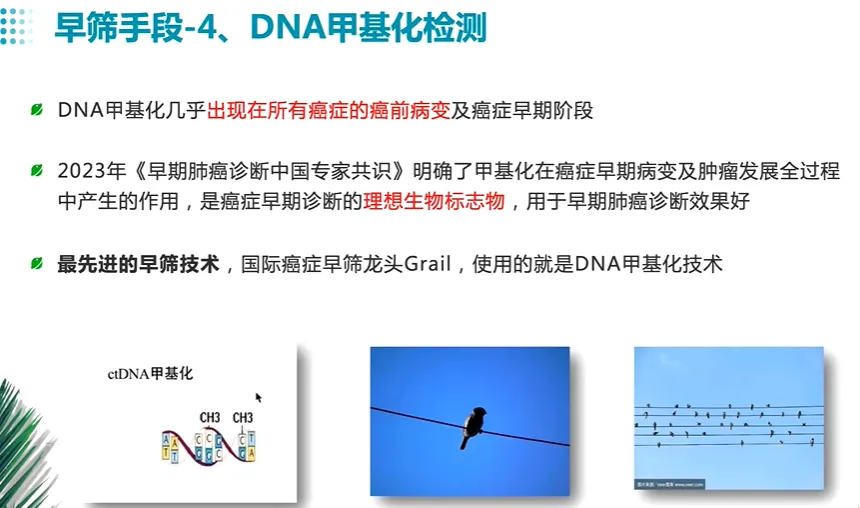

甲基化检测则通过血液中的循环肿瘤 DNA(ctDNA),在肿瘤细胞成团前(甚至癌前病变阶段)即可检测到异常甲基化信号,具有无创、高灵敏度(早期肺癌检测灵敏度可达 80% 以上)、器官定位精准(通过甲基化模式判断病变器官)的优势。

甲基化检测的技术优势

我国癌症发病率逐年上升,2020 年肺癌发病人数突破 100 万,肝癌发病率为世界平均 3 倍、美国 7 倍。更严峻的是,80% 以上患者确诊时已为中晚期,五年生存率不足 20%;而早期癌症(原位癌阶段)通过微创手术治疗,五年生存率可达 90% 以上。传统筛查手段(如 CT、超声)的局限性,导致大量早期病变漏诊。

超早期发现:比影像学早 3-5 年检测到癌变信号,例如肺结节患者中,4% 的实性结节为恶性,甲基化检测可精准区分良恶性。

泛癌种筛查:通过一管血即可检测 20 余种肿瘤,如 Grail 公司的甲基化测序产品对早期肿瘤(I-III 期)的检测灵敏度已提升至 50% 以上,特异性达 99%。

性价比优势:相比传统多项目筛查(费用近万元、耗时数天),甲基化检测预计未来可实现千元级、无创化的泛癌种筛查,显著提升人群筛查依从性。

行业进展与临床案例

国际前沿与国内实践

美国 Grail 公司(2016 年成立)是甲基化早筛领域的标杆,其产品通过分析 ctDNA 甲基化模式,已实现 20 种肿瘤的早期检测,2023 年商业化后推动美国癌症死亡率持续下降。国内昆远基因、燃石医学等企业也在加速研发,部分肺癌甲基化检测项目已进入医保试点(如北京地区)。

逆转案例与健康管理

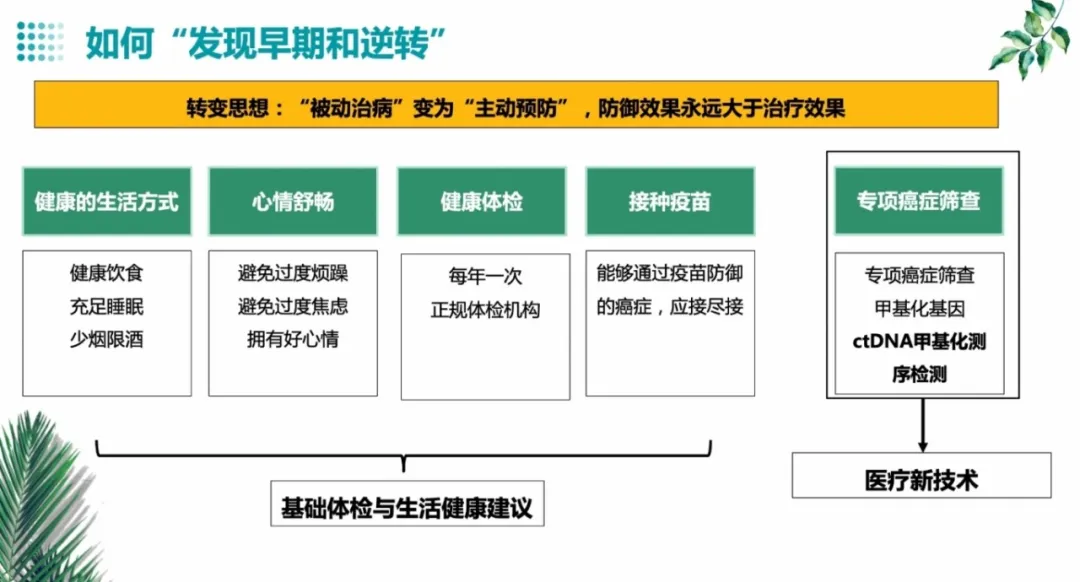

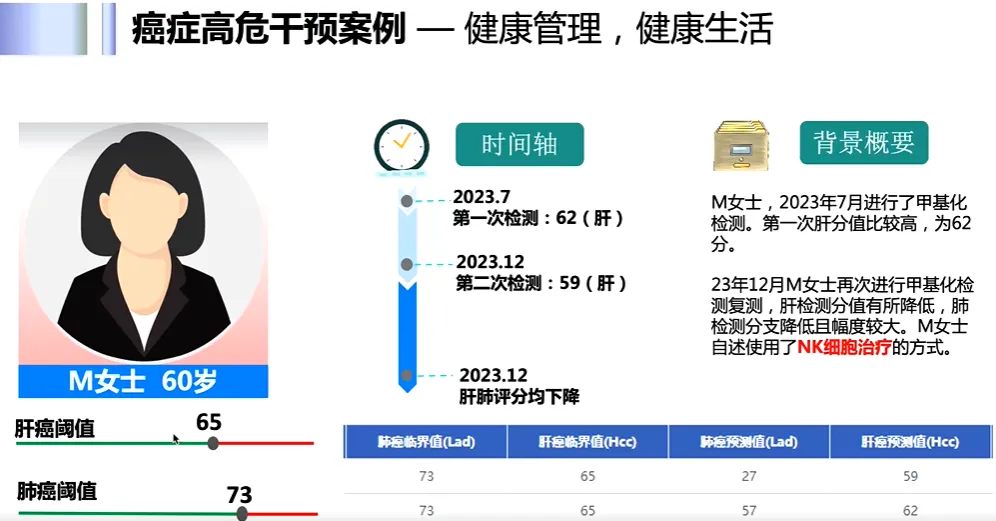

临床数据显示,通过甲基化检测发现的早期肿瘤高危人群(如评分>60 分),经生活方式干预(饮食调整、规律运动、情绪管理)或免疫治疗后,甲基化异常位点可部分逆转。例如,某患者通过一年中医调理与戒烟,甲基化评分从 66 分降至正常区间,相关异常指标显著改善。

总结与展望

甲基化检测作为癌症早筛的 “分子雷达”,正引领医学进入 “精准预防” 时代。随着技术成本下降与数据库完善,未来十年有望实现 “一管血检测 20 种肿瘤” 的普惠化筛查,结合人工智能数据分析,将大幅提升早期癌症检出率,最终实现 “消灭因癌死亡” 的终极目标。建议高风险人群(有家族史、长期吸烟、慢性感染等)优先纳入甲基化筛查,通过早期干预阻断癌症发展链条。

(本文作者:孙德强,浙江大学医学院教授、博士生导师,浙江省心血管病诊治重点实验室副主任、心血管内科生物信息中心主任,中国药理学会表观遗传药理学专业委员会委员)

本文根据浙江省科普联合会周四夜学内容整理

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二