提到鲸鱼,很多人脑海里浮现的是那种庞大的身躯,在海面上腾空跃起,溅起巨浪的画面。但你知道吗?在我们这个地球上,有一种鲸鱼,它几乎从公众视野中“隐身”了,连科学家也很难碰上一面——它就是北太平洋露脊鲸。说白了,这种鲸鱼现在的处境就像稀世文物,稀少得可怜、神秘得发慌。

那它到底是谁?长啥样?在哪活着?为啥快没了?今天我们就来唠一唠它的“悲壮人生”。

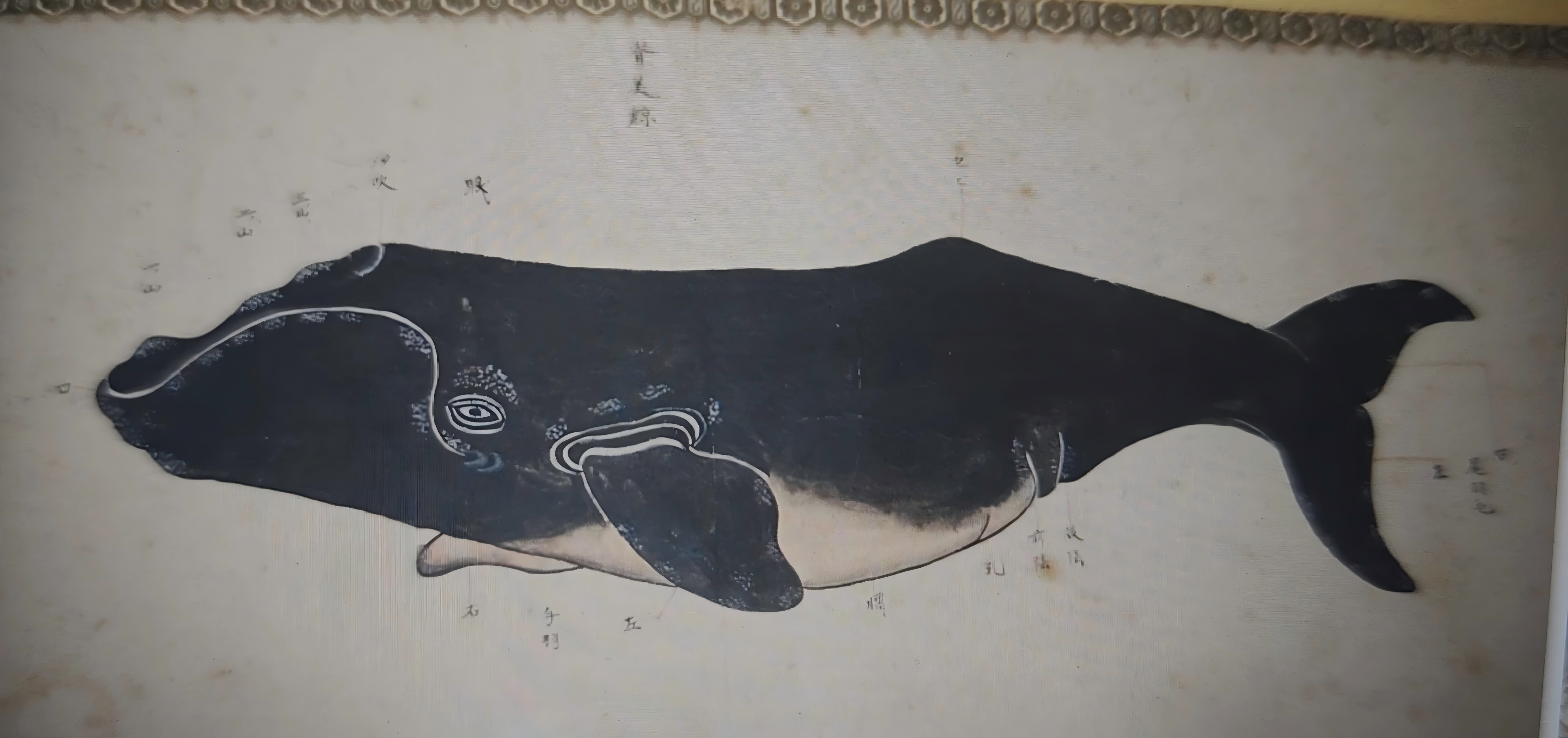

它就是北太平洋露脊鲸(英文名:North Pacific right whale, 拉丁学名:Eubalaena japonica),是一种体型庞大、行动缓慢的须鲸。

先说个冷知识,北太平洋露脊鲸是世界上最濒危的大型鲸类之一,东部种群更是“稀有动物中的稀有动物”。根据科学家的估计,这一支鲸群可能连50头都不到。你没听错,一个大点儿的家庭聚餐人数可能都比它们多。

▲上图:这张照片拍摄于2021年8月,在美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的奥斯卡·戴森号(Oscar Dyson)科考船在阿拉斯加进行调查期间。画面中清晰可见两头北太平洋露脊鲸。图源:NOAA渔业部门

它们长啥样?外表挺容易认的。全身黑不溜秋、没有背鳍(所以中文里面也称为“黑露脊鲸”),脑袋顶上还有一块块白色的“老茧”似的硬皮块,我们叫它“胼胝”,其实那是被“鲸虱”寄生形成的。对,就是那种吃鲸皮的小寄生虫。虽然听起来有点恶心,但科学家就是靠这些独一无二的花纹来认鲸的,像指纹一样。

北太平洋露脊鲸有两个“亲戚”,一个住在北大西洋,一个住在南半球。这仨哥们儿原本生活得还不错,可自打人类搞起了捕鲸,那就是一段血泪史。19世纪,人类捕鲸主要图啥?鲸油!露脊鲸游得慢,死了还不沉,是捕鲸人眼中的“完美目标”。据说,在20世纪60年代,前苏联搞了波非法捕鲸,悄悄地又干掉了几百头,直接把这个物种推向灭绝边缘。

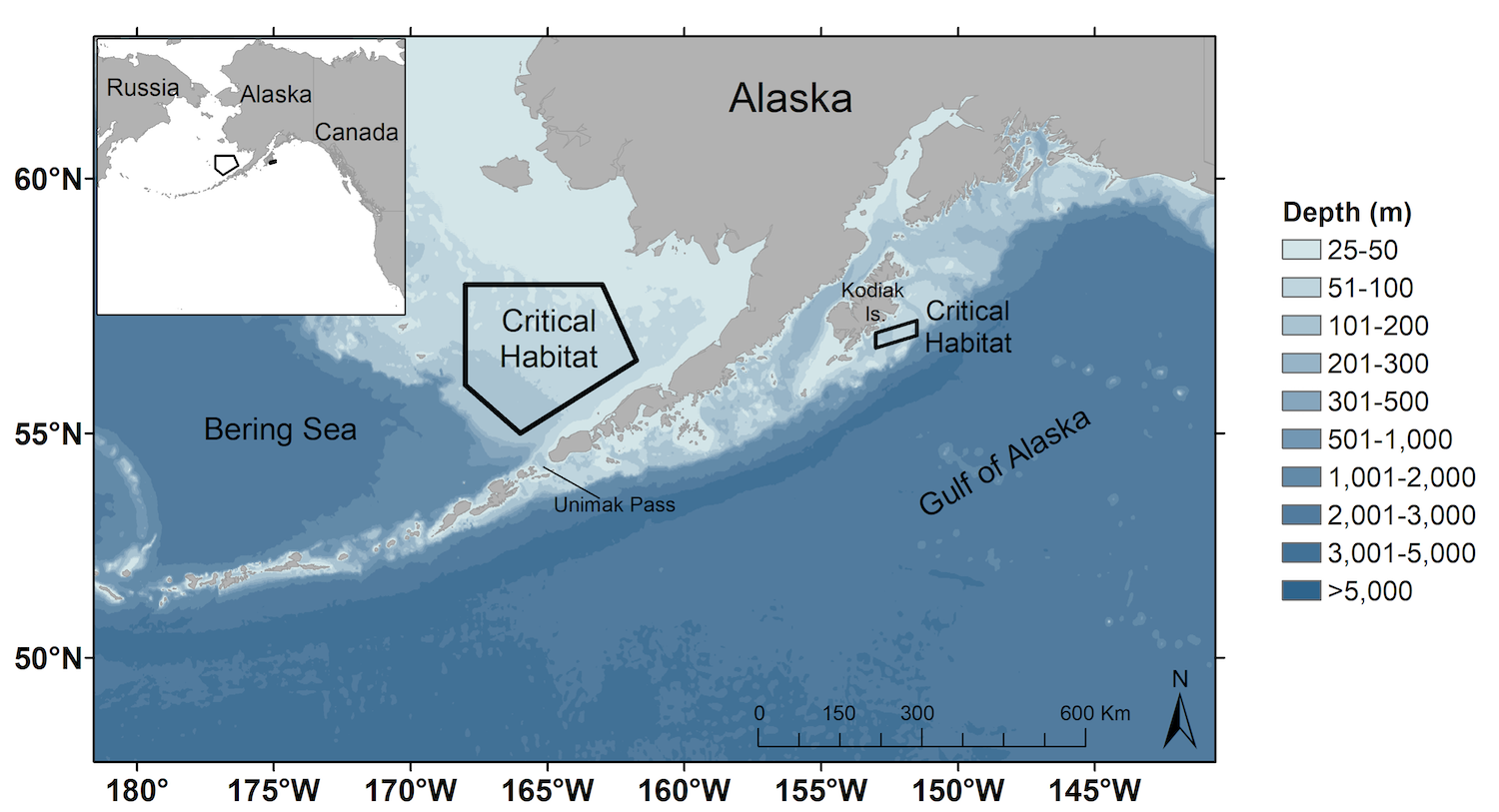

▲上图:2025年4月,科学家通过水下声学监测,在阿拉斯加海域记录到了北太平洋露脊鲸的叫声,证实这一极度濒危鲸种仍在使用其历史上的关键觅食区——阿留申群岛海峡与阿拉斯加湾北部。上面这张地图,展示了在阿拉斯加湾(Gulf of Alaska)和白令海南部(southern Bering Sea)进行的声学调查区域,图中还用轮廓线标出了关键栖息地。图源:NOAA

现在它们主要活动在哪?目前的研究显示,它们最喜欢在阿拉斯加湾、阿留申群岛的海峡之间,还有白令海一带活动。“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,最近的一项重要发现就是:科学家用水下麦克风,也就是“水听器”,在这些区域监测到了北太平洋露脊鲸的叫声。别看这玩意儿不起眼,但它们的声音可是识别身份的关键,就像海底的身份证。

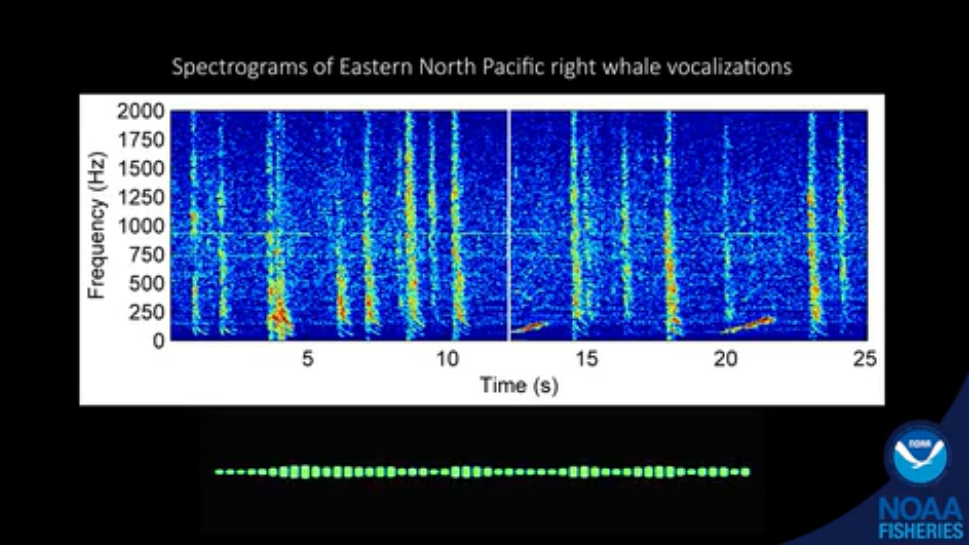

露脊鲸会发出两种主要的叫声——“上扬音”和“枪击音”。前者就像语气越来越高的一句“喂”,而后者呢?类似“啪”的一声,就像打响指或者拍手一样。这两种声音,它们时不时就来一段,有时候还像唱歌一样排成曲子。科学家通过这些声波,不仅能确定它们在哪,还能猜测它们在干嘛,比如觅食、交配还是迁徙。

▲上图:科学家们主要监听两种特有的鲸类叫声:上扬音(upcall)和枪击音(gunshot call)。上扬音是一种向上的扫频声音,成群出现,形似“对话”;枪击音则短促有力,持续时间少于1秒,声音频段宽广,类似于手指弹响或拍掌的声音。这两类叫声不仅是鲸类交流和导航的重要方式,也是科学家识别与追踪个体活动的“声纹”依据。图源:NOAA

更有趣的是,科学家们发现,这些声音在夏天(6月~8月份)最多,说明这些地方可能就是它们的“饭堂”,是它们集中觅食的区域。而在秋冬(尤其是9月~11月)也有不少记录,显示它们在这里“蹲点”的时间比以前想的长。甚至在12月到第二年春天,有时候也会探测到叫声,这就让科学家怀疑:它们是不是把这些地方当作迁徙通道?尤其是像尤尼马克海峡 (Unimak Pass) 那种交通要道,可能就像鲸鱼版的“高速公路”。

不过问题来了,我们连它们去哪都搞不清。是啊,你想啊,几十头鲸在大海里转悠,这可不是去楼下超市那么简单。它们游得慢、分布又广,科学家只能靠偶尔的水听器声音、拍到的照片或者某位运气爆棚的渔民看到的身影,才能拼拼凑凑地画出它们的活动轨迹。

前面提到,科学家们用水下麦克风捕捉这些鲸鱼的叫声,发现它们仍然会到一些历史上的老觅食地活动。但更神奇的是,研究人员还结合了鲸鱼皮肤里的“化学线索”——通过分析组织中的氨基酸比例,就像解密码一样,他们能推测这些鲸鱼过去吃了什么、去过哪里。声音+化学这两种完全不同的研究手段,合在一起就像“拼图”一样,正在一点点地拼出这些神秘大鲸的迁徙路线和生活习性,帮助人类更清楚地了解它们是怎么在大海里生活、生存的。

▲上图:它们的“亲戚”——一头北大西洋露脊鲸。2001年摄于加拿大。©摄影:王敏幹(John MK Wong)图文无关。

说到这儿,你可能会问:那还能怎么办?怎么保护它们呢?

首先就是明确它们的“地盘”,也就是所谓的“关键栖息地”。这些地方一旦确定了,国际社会or政府就可以出台措施,比如限制船速、规定航线、调整渔具样式、避免开放式螺旋桨碰撞等等,减少它们被撞、被误伤、或被缠住的风险。

再者,就是加强海洋生物多样性监测。像这次靠水下录音设备发现新线索,就是个好例子。声音数据不仅能让我们知道鲸在哪儿,还能进一步理解它们的生活节奏——什么时候吃饭、什么时候搬家、什么时候找对象,这些对海洋保护政策的制定都是至关重要的。

▲上图:2022年2月初,阿拉斯加捕鳕鱼渔船“蔚蓝号”(Cerulean)的船长乔什·特罗斯维格(Josh Trosvig)在阿留申群岛(Aleutian Islands)一处狭窄海峡东北部的水域,发现了一个由大约20头鲸鱼组成的群体,其中至少有两头被确认为濒危的北太平洋露脊鲸正在觅食。摄影:Josh Trosvig

▲上图:2022年2月初,这次由渔民目击到的2头濒危的北太平洋露脊鲸正在觅食的地点。发现之后,有关当局即可向航海人员发布广播,提醒他们在该海域谨慎航行。因为北太平洋露脊鲸行动缓慢,大部分时间都在水面活动,这使得它们极易受到船舶撞击的威胁。上图图源:NOAA渔业部门

另外,公众的参与也很重要。比如说,你哪天去阿拉斯加旅游,在海边看到鲸鱼了,记得拍张清晰照片,最好拍到头上的花纹,说不定就能帮助科学家识别个体!就像前2年有一位渔民(上面的图片是他拍摄的),冬天在白令海拍到一头北太平洋露脊鲸的照片,这成了证明它们冬季觅食活动的重要证据。

上图:1970年代,一头在黄海北部在中国捕获的北太平洋露脊鲸(黑露脊鲸),以及它腹中的胎儿。摄影:王敏幹(John MK Wong)摄于大连自然历史博物馆 | 绿会融媒·“海洋与湿地”

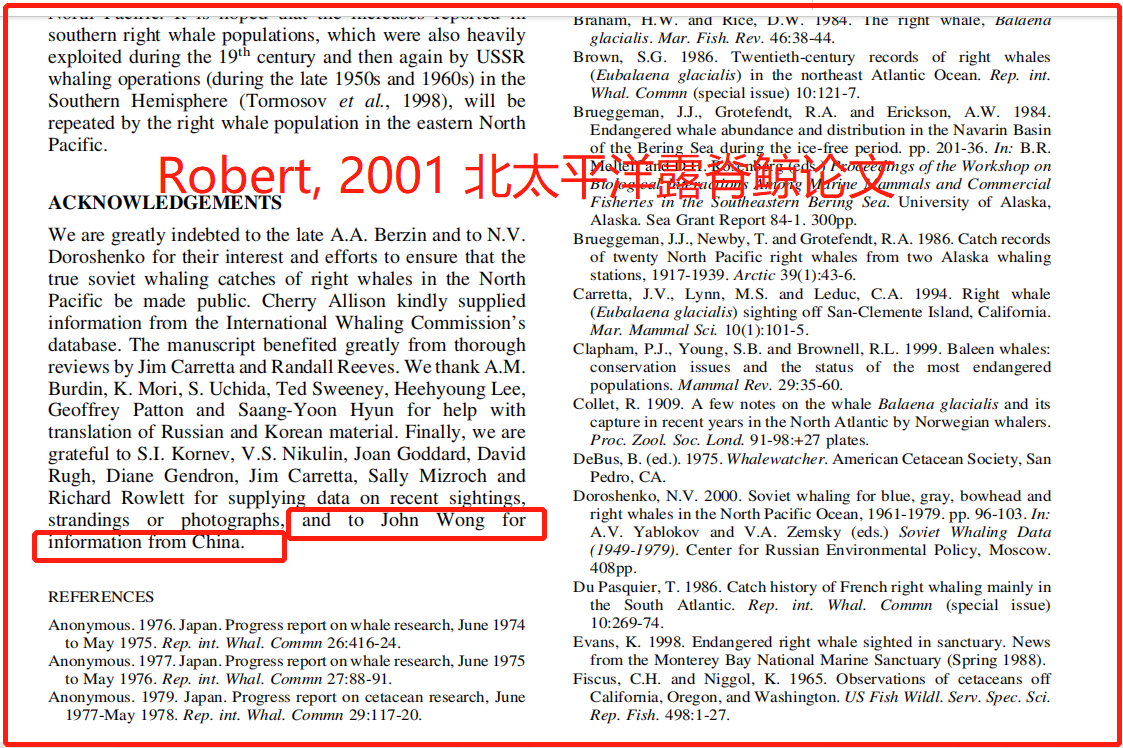

笔者注意到2001年由美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 科学家Robert L. Brownell, jr.发表的学术论文《北太平洋露脊鲸的保护状况》,可能是有关该物种的最重要的学术资料之一。里面提到了中国的露脊鲸数据,论文的开头和致谢部分中还提到了“海洋与湿地”顾问王敏幹(John MK Wong)的贡献。后询问王教授,得知,当时Robert为了撰写这篇论文,特地向他索取了有关西太平洋露脊鲸的资料。王敏幹提供的关于中国地区露脊鲸(Right Whale)的信息主要基于他在大连地区的观察成果,同时也得到了王丕烈研究员的协助。

王敏幹补充说,“露脊鲸”这个名字的由来,其实是因为它被认为是“捕鲸人最合适的猎物”——脂肪含量高,死后不易下沉,加上游得慢,跟其他须鲸相比更容易被捕捉,所以英文中称它为“Right Whale”,意思就是“正确的那种鲸”,中文也常称为“正鲸”或“正可捕之鲸”。

▲上图来源:Brownell, Robert L., et al. "Conservation status of North Pacific right whales." J. Cetacean Res. Manage. (2020): 269-286.

说到底,北太平洋露脊鲸不仅是科学研究的对象,更是人类与大自然关系的一个缩影。它们的命运某种程度上也映射着我们人类自己的未来。如果我们连这么稀少、温顺、没有攻击性的动物都保护不好,那我们谈什么可持续发展,谈什么和谐共处呢?

所以说,保护这种鲸鱼不是某个科学家的事儿,也不是环保组织的“专属任务”,而是我们所有人的责任。每个人的一小步,才能是它们生存的一大步。如果有一天,我们的孩子在课本上读到“北太平洋露脊鲸——已灭绝”,那不仅仅是遗憾,更是我们这一代人失职的证据。“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编希望,那一天,永远不会来。

物种档案

北太平洋露脊鲸(Eubalaena japonica)是世界上最稀有的鲸种之一,其种群数量极度稀少,因此长期以来一直被列为《美国濒危物种法案》(ESA)下的濒危物种。根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)和阿拉斯加渔业科学中心的最新研究,北太平洋露脊鲸的种群恢复情况依然严峻,尚未达到降级为“受威胁”物种的标准。

该物种最早于1970年12月2日被列入濒危物种名单,当时其分类较为宽泛,包括整个露脊鲸属(Eubalaena spp.)。2008年3月6日,北太平洋露脊鲸被重新单独分类,并继续保持濒危状态。2006年7月6日,美国政府首次为北太平洋露脊鲸指定了关键栖息地,并在2008年4月8日对该栖息地进行了修订。2022年7月12日,美国政府对修改该物种关键栖息地的请愿作出90天初步决定,2023年9月26日则发布了12个月的最终审查意见。

根据美国的《濒危物种法案》第4(c)(2)条的要求,美国政府每五年必须对所有受保护的濒危和受威胁物种进行一次审查,以确定其是否仍应保持原有的保护状态或需要调整。本次北太平洋露脊鲸的五年评估报告由NOAA阿拉斯加区域办事处领导,合作机构包括阿拉斯加渔业科学中心、海洋哺乳动物实验室等。研究团队参考了近年的相关文献,并结合NOAA海洋哺乳动物实验室的最新调查数据,对该物种的恢复情况进行了系统性评估。

北太平洋露脊鲸目前分为东部和西部两个种群。其中,东部种群主要分布在北美洲西海岸、加拿大、白令海至墨西哥和夏威夷附近海域,而西部种群则主要栖息在俄罗斯至日本的海域,包括鄂霍次克海。东部种群的最新种群数量估计仅为31头,最小估计数量为26头。更为严峻的是,该种群的性别比例严重失衡,雄性个体数量远高于雌性,远未达到恢复计划中提出的1:1性别比例要求。而西部种群的具体数量尚无可靠数据,但一般认为数量略高于东部种群,可能达到数百头。然而,由于缺乏详细的性别比例和种群增长趋势数据,西部种群的恢复标准也尚未达到。

在评估北太平洋露脊鲸面临的威胁时,研究人员考察了多个关键因素,包括栖息地破坏、噪音污染、海洋污染、渔业活动、气候变化、疾病和捕食等。其中,人为噪音被认为是一个持续增加的威胁,主要来自石油和天然气勘探、航运、基础设施建设和军事演习。这些噪音可能影响鲸群的觅食、社交、交流和迁徙行为,但由于研究资金有限,关于噪音对北太平洋露脊鲸的具体影响仍未有充分数据支持。

此外,海洋污染物的影响仍是未知因素。当前尚无足够的研究资金用于评估污染物对该物种的长期影响,因此无法确定其是否对种群恢复构成严重障碍。同样,海洋垃圾(尤其是塑料)以及商业渔业活动可能导致的误捕和纠缠风险也尚未被充分量化。此外,气候变化对北太平洋露脊鲸的食物供应可能造成负面影响,特别是其主要猎物(如磷虾)的丰度变化仍需要进一步研究。

尽管自1946年以来国际捕鲸委员会(IWC)已全面禁止对露脊鲸的商业捕猎,但苏联在20世纪70年代之前仍进行过非法捕杀,导致该物种种群数量进一步下降。当前,该物种没有受到休闲或教育用途的利用,但科学研究所需的少量干扰(如摄影、生物取样、卫星遥测和环境DNA分析等)仍在继续。总体而言,该物种在受控的情况下不会面临来自人类的直接捕猎威胁。

在法规保护方面,北太平洋露脊鲸受到《濒危物种法案》和《海洋哺乳动物保护法》(MMPA)的广泛保护。然而,与北大西洋露脊鲸相比,北太平洋露脊鲸缺乏针对性的法规保护。例如,美国东海岸已经针对北大西洋露脊鲸采取了船只限速和渔具改造措施,以减少船只碰撞和渔具缠绕的风险。但北太平洋露脊鲸所在的水域没有类似的保护措施,这使得该物种仍然面临较高的人为威胁。

在疾病和捕食方面,现有数据不足以确定其对种群恢复的具体影响。由于北太平洋露脊鲸数量极少,且活动范围广阔,相关监测难度极大。此外,研究表明,即使在种群密度较高的北大西洋露脊鲸中,仅有36%的死亡个体被发现。因此,在北太平洋这样广阔、偏远的环境中,实际因船只碰撞或渔具缠绕导致的死亡案例可能远高于记录数据。

注:本文仅代表资讯,供读者参考。文章不代表平台观点。

资讯源 | NOAA等

文 | 王海诗(Amphitrite Wong)

编辑 | Linda

排版 | 绿叶

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会