摘要

长久以来,恒温动物(如鸟类和哺乳动物)维持恒定体温被认为是为了适应环境变化。但近年演化医学研究揭示了一个颠覆性假说:体温升高可能是一场针对病原体的"生化军备竞赛"。本文通过动物演化案例和免疫学证据,揭示恒温机制与免疫防御的深层关联。

引言:体温计里的进化论

当人类发烧到38℃时,身体启动的不仅是免疫应答,更可能激活了深藏在基因中的古老防御程序。如果把地球生命史压缩成24小时,恒温动物在最后1小时才登场,却迅速成为生态霸主。这背后是否藏着免疫系统与病原体博弈的关键线索?

正文:免疫系统的"热战策略"

温度防线:病原体的熔点

大多数致病微生物在35-40℃区间存在"温度脆弱点":

- 人类鼻腔温度(32℃)比核心体温低5℃,这正是鼻病毒(普通感冒病原体)的最适生存温度

- 禽类42℃的体温使多数两栖类寄生虫无法存活

- 蝙蝠飞行时体温飙升至40℃,其体内携带的病毒却能在休眠状态逃避免疫清除

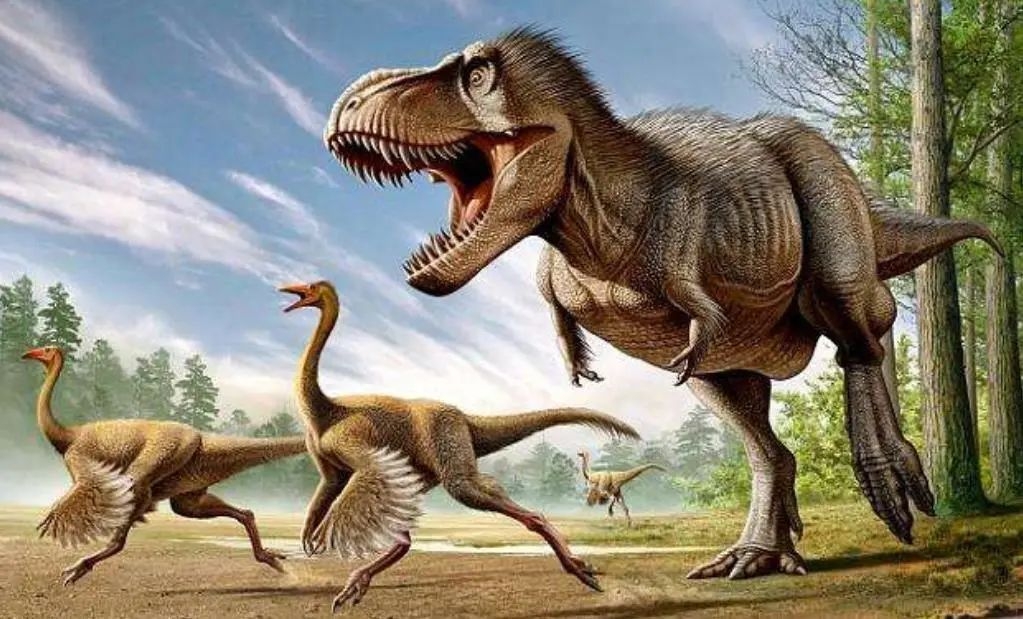

案例1:恐龙时代的免疫竞赛**

白垩纪晚期,小型哺乳动物在恐龙阴影下演化出基础恒温能力。古生物学家发现,同期恐龙出现羽毛退化现象,可能源于体温调节系统与病原体负荷的失衡。当巨型爬行动物体表寄生虫负荷超过温度调节能力时,恒温的哺乳类获得了生存优势。

发烧:重演进化剧本的急救措施

人类发热反应与恒温机制共享调控通路:

- 下丘脑体温调定点上移时,IL-6等炎性因子同时激活免疫细胞

- 体温每升高1℃,T细胞增殖速度提升20%

- 冷血动物(如蜥蜴)感染后会主动寻找热源,通过行为性发热增强免疫力

案例2:鬣蜥的生存智慧

加勒比海岩鬣蜥感染真菌后,会连续数日暴露在45℃岩石表面。这种"日光浴疗法"使其核心体温超过病原体耐受极限,治愈率比未发热个体提高300%。这暗示恒温可能是将临时防御策略转化为常态的演化创新。

展望:重新定义"正常体温"

新研究揭示:

1. 不同恒温动物的基础体温与其主要病原体的热敏感性存在显著相关性

2. 气候变化可能通过改变宿主-病原体温度关系影响疾病传播

3. 人工调控体温(如靶向降温)可能成为新型抗感染策略

总结

恒温不仅是维持代谢的"发动机",更是免疫系统的"生化护甲"。这场持续2亿年的"温度军备竞赛",塑造了现代脊椎动物的生理蓝图。下次当你量体温时,看到的不仅是健康指标,更是生命对抗病原体的进化史诗。

参考文献

1. Kluger, M.J. (1979). Fever: Its Biology, Evolution, and Function. Princeton University Press.

2. Angilletta, M.J. (2009). Thermal Adaptation: A Theoretical and Empirical Synthesis. Oxford University Press.

3. Oka, T. (2021). "Thermal physiology shapes zoonotic risk of mammalian viruses". Nature Ecology & Evolution, 5(7), 982-990.

4. 恐龙体温研究联盟 (2023). "白垩纪体温记录揭示生态转折点". Science, 379(6632), 554-558.

来源: 自创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传染病DR.Chen

传染病DR.Chen