摘要

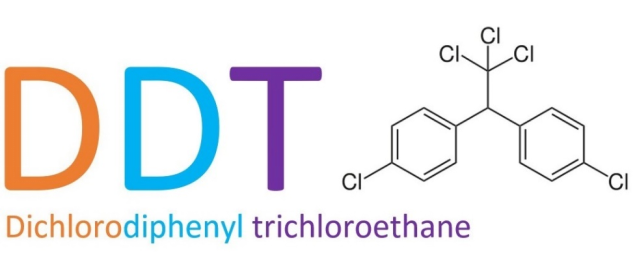

DDT(滴滴涕)曾是人类对抗疟疾的“超级武器”,其发明者保罗·穆勒于1948年获得诺贝尔奖。这种白色晶体拯救了数亿人生命,却在30年后成为全球禁用的环境毒药。本文通过真实案例,揭示DDT如何从“救世主”沦为“生态杀手”,并探讨科技发展中的风险与伦理抉择。

引言

1943年,意大利那不勒斯爆发斑疹伤寒,盟军士兵成片倒下。美国军队向城市喷洒白色粉末后,疫情奇迹般消失——这种粉末就是DDT。它不仅能杀灭蚊虫、阻断疟疾传播,还能在衣物上形成“杀虫结界”。但谁也没想到,这个“救命药”会在20年后引发一场席卷全球的生态灾难。

正文

一、DDT的黄金时代:人类第一次“战胜自然”

1. 诺贝尔奖的荣耀时刻

1948年,瑞士化学家保罗·穆勒因发现DDT的杀虫功效获得诺贝尔生理学或医学奖。颁奖词写道:“他让人类拥有了对抗害虫的终极武器。”当时DDT确实配得上这份赞誉:

- 印度通过喷洒DDT,将疟疾年死亡人数从75万(1947年)降至零(1965年);

- 斯里兰卡疟疾感染数从280万例(1948年)暴跌至17例(1963年);

- 全球至少有5亿人因DDT避免死于疟疾。

案例:1955年,世界卫生组织启动“全球疟疾根除计划”,DDT成为核心工具。在希腊农村,工作人员将DDT混入石灰水粉刷房屋墙壁,蚊虫接触后30分钟内死亡,疟疾感染率下降98%。

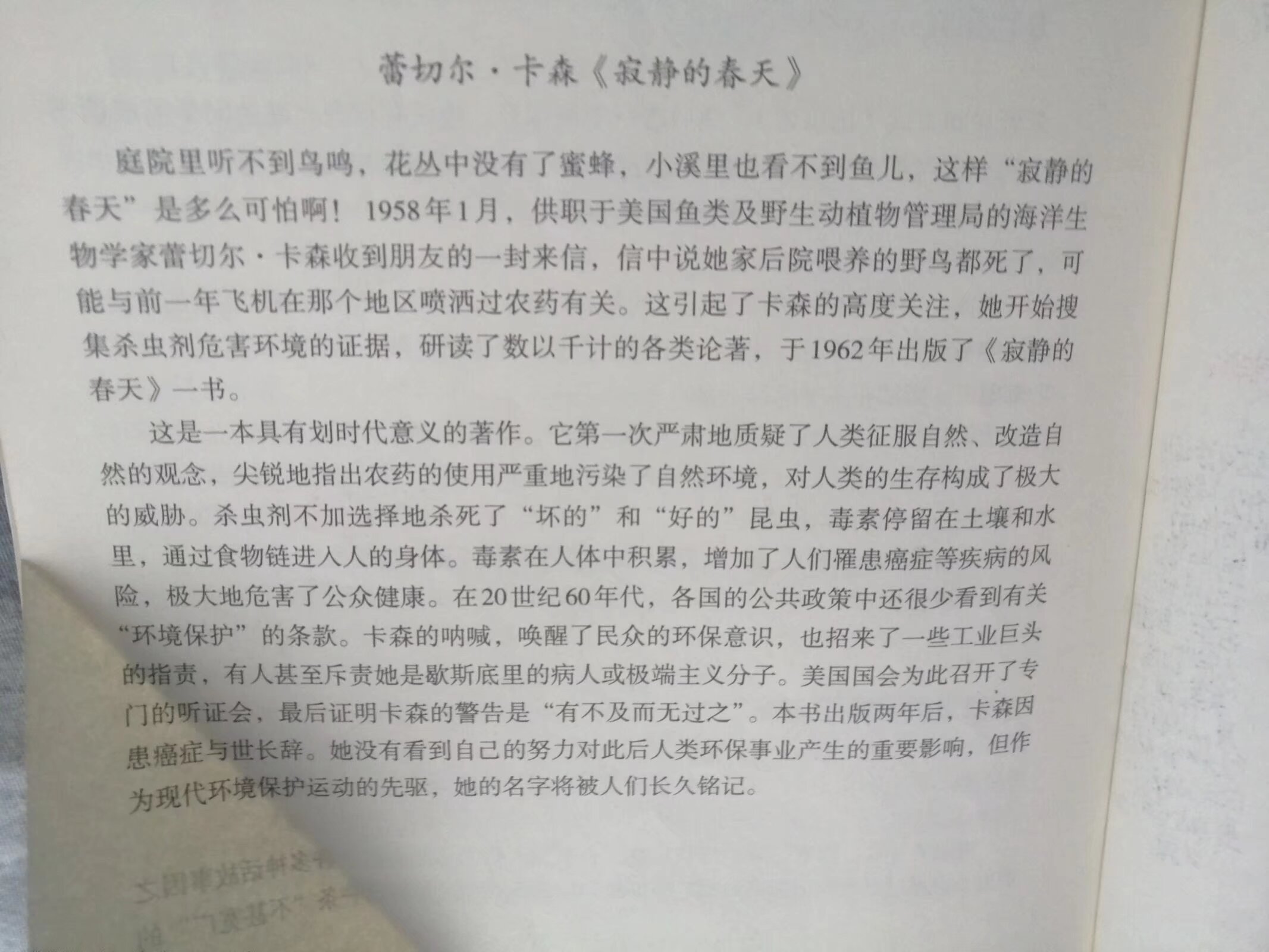

二、寂静的春天:生态反噬的警钟

1. 食物链中的“死亡接力”

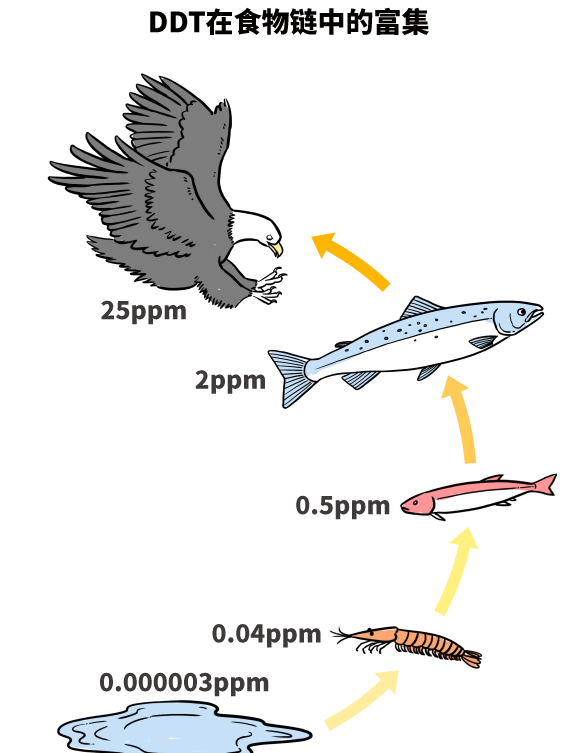

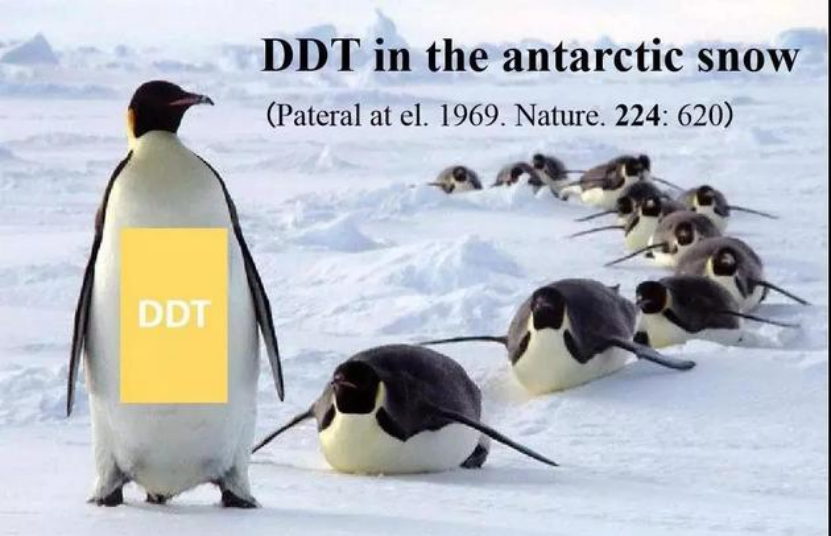

DDT的化学性质极其稳定,喷洒后可在土壤中存留30年。它通过“浮游生物→小鱼→大鱼→鸟类”的食物链层层富集。美国佛罗里达州的监测显示,食鱼鸟类体内的DDT浓度比水体高2500万倍。

2. 被折断的生命链条

- 蛋壳变薄:DDT干扰鸟类钙代谢,导致秃鹰、鹈鹕等产下的蛋壳薄如纸片,幼鸟孵化率骤降;

- 鱼类集体死亡:1969年,美国密歇根湖因DDT污染,300万条鲑鱼翻着白肚浮出水面;

- 母乳中的毒药:1970年代,欧美女性母乳中普遍检出DDT,平均浓度超安全标准3倍。

案例:1962年,《寂静的春天》出版。书中描述了一个“没有鸟鸣的春天”:美国某小镇因滥用DDT导致鸟类灭绝,孩童在街头捡拾中毒抽搐的知更鸟。这本书直接推动了DDT全球禁令。

三、历史的困境:拯救人类还是保护自然?

DDT的争议本质是公共卫生与生态保护的博弈:

- 支持者:非洲每年仍有60万人死于疟疾,禁用DDT等于“用环保主义者的理想换穷人的命”;

- 反对者:2018年南极企鹅体内仍检出DDT,这种跨世纪污染已威胁全球生物圈。

折中方案:2006年,世界卫生组织允许疟疾流行国在室内墙面限量使用DDT,但禁止农业喷洒。这种“精准打击”策略使南非疟疾死亡率下降85%,且未造成显著环境污染。

展望

现代科技正在寻找更安全的替代方案:

- 基因驱蚊:通过基因编辑让蚊子后代只能孵化雄性,逐步消灭种群;

- 真菌杀虫剂:2019年,坦桑尼亚试验用特定真菌感染蚊子,效果与DDT相当且无毒副作用;

- 纳米防护网:印度开发出含氯菊酯的纳米纤维纱窗,蚊虫触网即死,可重复使用5年。

总结

DDT的故事是一面镜子:它照见人类对抗疾病的智慧,也暴露出盲目征服自然的傲慢。诺贝尔奖没有错——它奖励的是特定历史阶段的突破;我们也不必全盘否定DDT——它教会我们:科技的力量,永远需要敬畏之心来平衡。

参考文献

1. Nobel Prize Organization. (1948). The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1948.

2. WHO. (2006). WHO position on DDT use in disease vector control. Geneva: World Health Organization.

3. Carson, R. (1962). Silent Spring. Houghton Mifflin.

4. Bouwman, H., et al. (2012). DDT and urogenital malformations in newborn boys. Environmental Health Perspectives, 120(2), 267-271.

5. National Geographic. (2020). The DDT Paradox. 237(4), 78-95.

来源: 自创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传染病DR.Chen

传染病DR.Chen