摘要

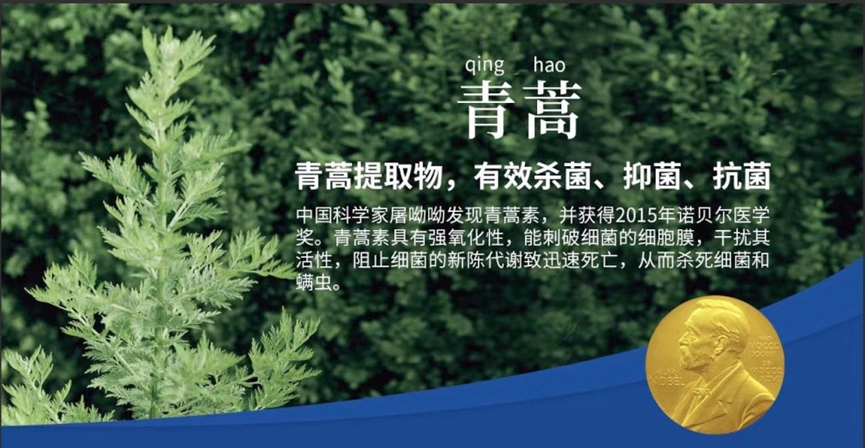

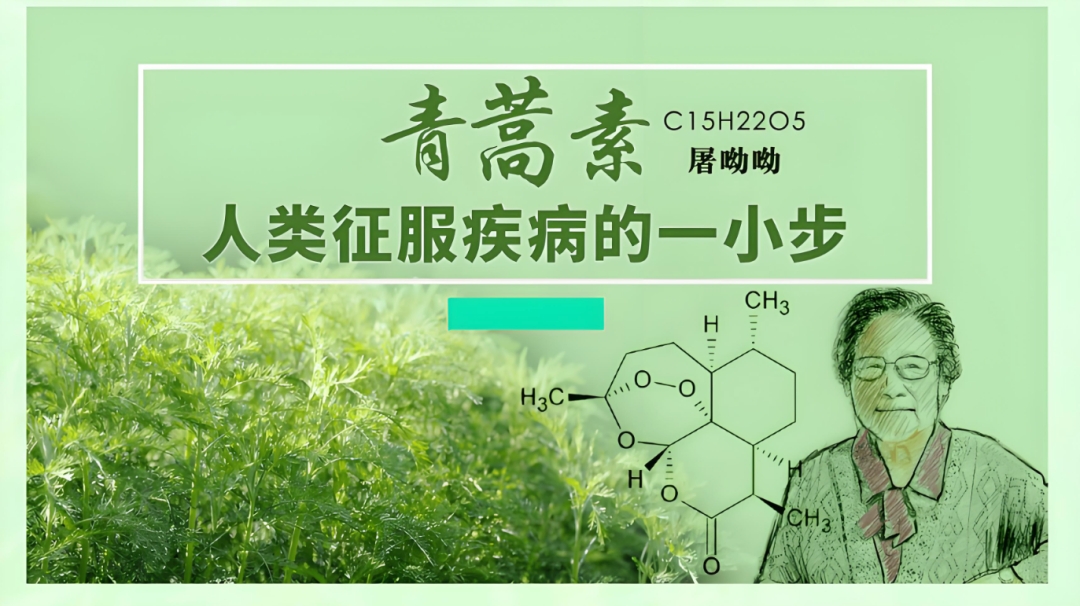

青蒿素,一种从中国传统草药中提取的化合物,让全球数百万人逃离了疟疾的死亡威胁。2015年,中国科学家屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖。这场“草根逆袭”不仅改写了抗疟史,更揭示了传统医学与现代科学融合的巨大潜力。本文通过真实案例,讲述青蒿素如何从古籍记载走向世界舞台,以及它留给人类医学的深刻启示。

引言

在人类与疟疾的战争中,胜利的天平曾三次倾斜:

- 17世纪:南美土著发现金鸡纳树皮(含奎宁),拯救欧洲贵族;

- 20世纪中叶:DDT灭蚊切断传播链,暂时压制疟疾;

- 21世纪:中国古籍《肘后备急方》中的一句话——“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”——催生出青蒿素,成为疟疾克星。

这场跨越三个世纪的“接力赛”,最终由一株不起眼的小草冲过终点线。

正文

一、古籍中的“密码”:青蒿素的发现传奇

1. 越南战场上的求救信号*

1960年代,越南战争陷入胶着,但比子弹更致命的是疟疾——越军因疟疾减员的人数远超战伤。在越南领导人胡志明的请求下,中国启动“523项目”,从传统中药中寻找抗疟成分。

2. 屠呦呦的“灵感时刻”

研究团队筛选了2000余种中药,均告失败。直到屠呦呦在东晋葛洪的《肘后备急方》中发现关键提示:青蒿汁要“绞取”而非煎煮。她推测高温可能破坏有效成分,改用乙醚低温提取法,最终在1972年获得青蒿素晶体,抗疟效果达到100%。

案例:1994年,英国药企将青蒿素制成注射剂。一位昏迷的非洲儿童在用药后,仅6小时疟原虫密度下降95%,24小时后苏醒。护士记录道:“他的睫毛颤动时,整个病房都在欢呼。”

二、疟原虫的“断头台”:青蒿素如何改写生死

1. 精准的“分子手术刀”

青蒿素分子含有独特的过氧桥结构,能在疟原虫体内释放自由基,像“微型炸弹”一样破坏其细胞膜和线粒体。更神奇的是,它只攻击含有高浓度铁元素的疟原虫,对人体细胞几乎无害。

2. 压倒性的数据革命

- 青蒿素类药物治疗恶性疟疾的死亡率从15%降至0.5%;

- 用药后48小时内退热率超过90%;

- 全球每年避免约150万儿童死于疟疾。

案例:2001年,世卫组织将青蒿素类药物列为一线抗疟药。在坦桑尼亚,一个村庄因全面使用青蒿素复方制剂(ACTs),5年内疟疾发病率从每年300例锐减至3例。

三、超越抗疟:一场传统医学的现代启示

青蒿素的成功带来三重突破:

1. 古老智慧的“科学解码”

《肘后备急方》中记载了340种药方,青蒿素是第一个被现代科学验证的案例。这激励了全球对传统医学的再挖掘:印度从苦楝树中提取抗病毒成分,巴西研究亚马逊雨林植物的抗癌潜力。

2. 团队科学的胜利*

“523项目”汇集了全国60多个单位的500多名科研人员。屠呦呦在获奖演讲中强调:“荣誉属于中国科学家群体。”

3. 基础研究的蝴蝶效应

青蒿素研究意外催生了多种衍生药物:

- 蒿甲醚用于治疗血吸虫病;

- 双氢青蒿素在临床试验中显示出抗肿瘤潜力;

- 青蒿琥酯被用于治疗红斑狼疮。

展望

青蒿素并非终点:

- 耐药性挑战:东南亚已出现青蒿素耐药疟原虫,科学家正在改造青蒿素分子结构(如引入氟原子);

- 基因编辑破局:2023年,英国团队利用CRISPR技术敲除疟蚊的生殖基因,使野外种群数量减少99%;

- 智能医疗网络:加纳试点用无人机向偏远村落投送青蒿素药物,从诊断到治疗缩短至2小时。

总结

青蒿素的故事是一曲科学与文明的交响乐:它起源于中国先民的观察智慧,成长于现代实验室的精密仪器,最终在非洲草原上拯救啼哭的婴孩。它告诉我们——拯救生命的答案,可能藏在泛黄的古籍页缝中,也可能藏在科学家显微镜下的执着里。

参考文献

1. Tu, Y. (2011). The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine. Nature Medicine, 17(10), 1217-1220.

2. Nobel Prize Organization. (2015). The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2015. Retrieved from https://www.nobelprize.org

3. WHO. (2021). World Malaria Report 2021. Geneva: World Health Organization.

4. Miller, L. H., & Su, X. (2011). Artemisinin: discovery from the Chinese herbal garden. Cell, 146(6), 855-858.

5. Krishna, S., et al. (2008). Artemisinins: their growing importance in medicine. Trends in Pharmacological Sciences, 29(10), 520-527.

来源: 自创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传染病DR.Chen

传染病DR.Chen