4月24日是第十个“中国航天日”。作为此次航天日主场活动的举办地——上海,这座以“魔都”之名著称的城市,用“海上生明月,九天揽星河”的壮美主题,将黄浦江畔的都市霓虹与浩瀚宇宙的璀璨星光编织成一场科技与文化的交响曲。

“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。”习近平总书记在首个“中国航天日”之际作出重要指示,向60年来为航天事业发展作出贡献的同志们表示崇高敬意,强调广大航天科技工作者要牢牢抓住战略机遇,坚持创新驱动发展,勇攀科技高峰,谱写中国航天事业新篇章,为服务国家发展大局和增进人类福祉作出更大贡献。回望历史,上海与中国的卫星事业有着深厚的渊源,从点滴星火发轫,绘就了中国航天事业不可或缺的版图。

▲习近平总书记接见探月工程嫦娥六号任务参研参试人员代表

星火初燃 九霄启航

1958年5月17日,毛泽东主席在中共八大二次会议上,发出了高瞻远瞩的伟大号召:“我们也要搞人造卫星!”

▲ 毛泽东主席视察探空火箭T-7M

1960年,我国第一枚液体火箭——探空火箭T-7M在上海南汇老港发射成功,飞行高度约8公里。这是我国火箭技术史上第一个具有工程实践意义的成果。当年,毛泽东主席来上海视察时亲自观看了这枚火箭,也把他一生视察中国航天事业的唯一脚印留在了上海,他勉励年轻的航天人:“8公里,那也了不起呀!应该8公里、20公里、200公里地搞上去!”

▲1960年4月,钱学森(左一)在上海南汇探空火箭发射场

1969年8月14日,在一次重要会议上,周恩来总理指示,“上海不仅可以搞导弹,也可以搞火箭和卫星,还可以搞洲际导弹。”根据这一指示精神,同年10月31日,中共中央、国务院、中央军委向上海下达了“701”工程任务,其中包括长空一号卫星和风暴一号火箭。1969年12月8日,上海市组织召开“701”工程动员大会,长空一号卫星作为1970年1号任务正式开始工程研制。1969年12月26日,上海卫星工程研究所的前身上海汽轮机厂七〇一车间作为独立组织正式成立,承担长空一号卫星的抓总研制工作。

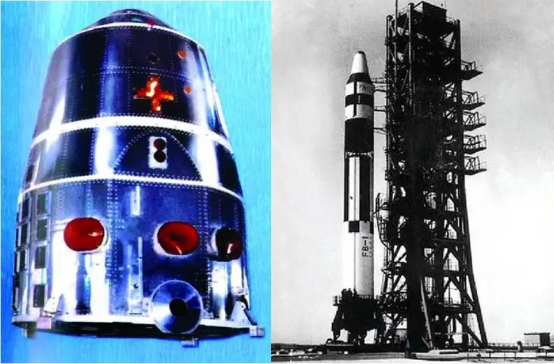

▲ 长空一号卫星(左)风暴一号火箭(右)1975年7月26日,风暴一号火箭成功发射长空一号卫星。长空一号卫星是中国继东方红一号和实践一号卫星成功发射的第三颗卫星,也是我国首颗飞行成功的三轴稳定卫星。长空一号卫星的成功发射,实现了我国电磁卫星零的突破,带动了上海市与之配套的冶金、材料、机械制造、仪表电讯与元器件制造等基础工业的发展。高校的积极参与,也推动了产学研的紧密结合,带动了对航天技术新课题的开发与研究。

长空一号卫星研制任务结束后,上海承担了气象卫星的研制,完成了由科学试验卫星向业务应用卫星的跨越,成为了我国气象卫星的摇篮。1977年11月,我国气象卫星工程第一次大总体方案论证会“7711会议”把我国第一代低轨气象卫星命名为风云一号,正式开启气象卫星的风云纪元。研制期间,1977年12月26日,原“七〇一”车间变更为上海华银机器厂,代号上海四一〇一厂,1982年7月又改称上海卫星工程研究所。1988年,试验卫星风云一号A星成功发射。

1991年2月13日,邓小平来到上海新中华机器厂视察,参观了风云一号气象卫星模型和长征四号运载火箭,并勉励大家道“感谢航天人为改革开放作出的贡献,中国也要在世界高科技领域占一席之地”。

▲邓小平在上海视察卫星和运载火箭

1999年5月10日,在我国驻南联盟大使馆遭空袭后的第3天,风云一号C星成功发射,在轨表现出色,被国人誉为“争气星”,它是我国第一颗业务应用气象卫星,也是国内寿命最长的在轨遥感卫星之一,被列为20世纪末中国三大事件之一,铭刻在中华世纪坛。

▲庆祝风云一号卫星发射成功

与此同时,上海也同步开展了高轨气象卫星的研制,1997年,风云二号A星成功发射,使我国成为世界上第三个同时拥有低轨和高轨气象卫星的国家。

海纳千帆竞 寰宇拓新程

进入新世纪,上海锚定科技自主创新,研制众多填补国内国际领域空白的卫星,以实力铸就辉煌历程,实现了从低轨到高轨、从近地到行星际、从单星到多星多轨协同组网、从跟跑到并跑领跑的跨越,卫星综合效能和技术实力达到世界先进水平。

▲风云四号卫星研制团队合影

上海共研制发射了两代四型21颗高低轨卫星组网的风云气象卫星,风云三号卫星成功发射使我国成为全球唯一同时业务运行晨昏、上午、下午、倾斜四条近地轨道气象卫星的国家,风云四号卫星国际首次实现高轨大气垂直探测和250米分辨率定量遥感。

▲精致微纳卫星、风云三号04星研制团队合影

上海研制的大气、环境系列卫星为服务国计民生作出重要贡献,高分五号卫星填补我国大气污染气体探测空白;大气环境监测卫星国际首次实现全球全天时高精度二氧化碳探测,成为支撑国家生态文明建设的重要手段;陆地探测卫星一号首次实现业务化地表形变监测,为地质灾害隐患早期识别、灾情评估、救灾部署提供重要数据支撑。

上海研制的遥感卫星一号开创了我国遥感卫星技术先河,研制的“高分”“试验”“遥感”等系列卫星突破了海量数据实时处理和分发、自主任务规划、高精度高稳定度控制等关键技术,开启领域发展新时代。微波遥感卫星在我国应急救灾、海洋观测、地球测绘等方面发挥作用,光学遥感卫星为国家经济发展、国土资源普查、建设海洋强国等发挥了举足轻重的作用。

▲“羲和号”卫星研制团队合影在上海诞生的我国首次自主火星探测任务“天问一号”环绕器,实现从地月系到行星际的跨越,成为我国航天事业发展里程碑;写进习近平总书记新年贺词的“羲和号”标志着我国正式进入空间“探日时代”,被列为党的十九大以来党和国家事业取得的重大成就之一;天都一号通导技术试验星,为我国规划建设的“鹊桥通导遥系统”进行先期技术验证。

▲“天问一号”环绕器研制团队合影

当前,上海积极发展国家战略性新兴产业,以商业航天为新质生产力发展蓄势赋能,具备了“火箭、卫星、终端、服务”全产业链发展生态,构建了“技术研发-资本对接-场景落地”的航天产业闭环,形成了年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力。我国首颗中轨宽带通信卫星智慧天网一号01星在轨开展了与南极科考站科考数据直连等应用;四维高景三号01星是我国首颗高分宽幅商业光学遥感卫星,四维高景二号03、04星国际首次实现商业卫星百米级自主严格回归轨道与亚米级绕飞编队协同控制,开创了商业卫星“自动驾驶”新纪元;四维高景一号03、04星综合性能达国际先进水平,标志我国商业高分遥感领域实现全新突破。

习近平从担任上海市委书记时起就关注上海的航天事业发展,多次接见参与航天重大工程任务研制的上海航天人。2023年11月29日,习近平总书记在上海市考察调研期间,与上海航天技术研究院的员工亲切交流道:“你的单位我去过,非常不错!”

沿着习近平总书记指引的航天强国路,站在第十个“中国航天日”的新起点,上海的卫星事业必将续写新的传奇。

作者:郑永艾 杨丽 曹令懿

来源:上海卫星、新华社、中国的航天公众号、中国航天科技集团公众号、话匣子公众号、上海航天公众号

来源: 上海卫星、新华社、中国的航天公众号等

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助