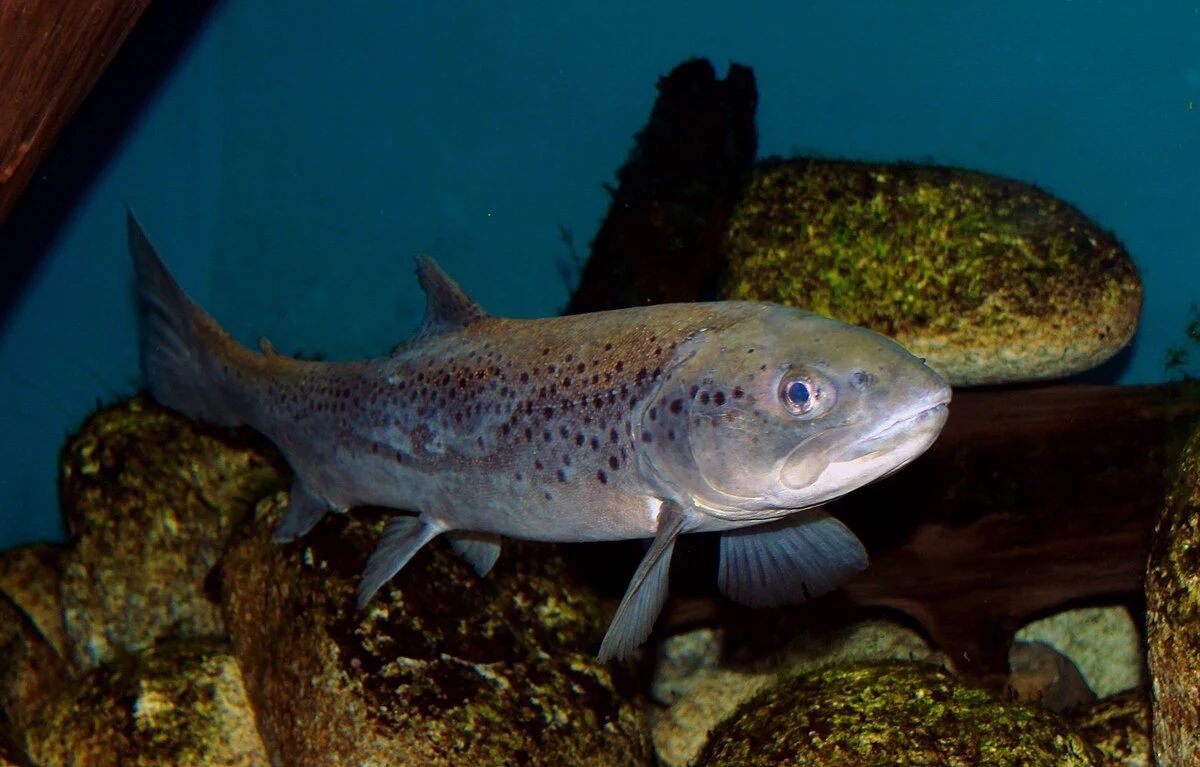

如果你走进西班牙的欧罗巴山国家公园,看到那些山涧、溪流,你可能会留意到清澈见底的河水在石头间流淌,偶尔还能看到几条身影敏捷的小鱼,那是欧洲褐鳟(Salmo trutta),它们是这片水域的主角、“原住民”。

科学家一直在研究这些溪流里的褐鳟有多少、长得多大、种群数量有没有变化。这件事说起来简单,做起来却不容易。过去主要依靠一种叫“电捕”的传统方法来抓鱼、称重、计数,费时又费力。近年来,随着科技进步,科学家开始尝试用“eDNA”——也就是环境DNA——来替代这种方法。简单来说,就是在水里收集鱼类掉落的皮屑、粪便、鳞片等留下的DNA,然后通过实验室分析来判断水里有什么鱼、有多少鱼。

▲上图:欧洲褐鳟(Salmo trutta)。褐鳟(Salmo trutta)是一种分布广泛的淡水鱼类,属于鲑科。其体色多变,通常为棕色或黄褐色,并带有黑色或红色的斑点,这些斑点在不同栖息地的个体间存在差异。它们对水质要求较高,常栖息于水流清澈、含氧量高的河流、湖泊和溪流中。它们食性广泛,幼鱼主要以水生昆虫为食,成鱼则捕食鱼类、甲壳类和陆生昆虫等。摄影:Stefan Weigel(CC BY-SA 3.0)

这听起来就像福尔摩斯破案一样,找不到人,但能通过留在现场的痕迹锁定嫌疑人。在科学上,环境DNA也是这个思路。但到底靠不靠谱?跟传统方法比,能不能说清楚到底有多少鱼?

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,这项于2025年4月21日发表在《环境DNA》期刊上的西班牙团队的最项研究,就是为了搞清楚这个问题。研究人员在欧罗巴国家公园的13条溪流里,同时用电捕和eDNA的方法对褐鳟进行调查,比较两者的数据关系,看能不能用eDNA准确地推算出鱼的数量和体重。

研究发现,eDNA的浓度确实能和鱼的数量、体重之间建立起正相关的关系,而且这种关系在鱼的体重,也就是“生物量”方面更强。这说明,通过分析水里的DNA,不仅能知道有没有鱼,还能大致估算这些鱼加起来有多重。为什么会这样?其实也不难理解。因为生物量既考虑了鱼的数量,也考虑了它们的大小。而密度只管数量,不管鱼大不大。如果一条河里有10条小鱼和10条大鱼,密度是一样的,但生物量显然不同。DNA的浓度和体重关系更紧密,也就说得通了。

不过,这项研究还发现了一个很关键的点——不同的DNA引物,会对结果产生很大的影响。

那什么是“引物”呢?我们可以简单理解为“检测工具”,就像你要去找钥匙开门,什么钥匙配什么锁,这引物就是那把钥匙。科学家设计引物,是为了在成千上万的DNA片段里,找到自己想要的那一段。不同的引物,就像不同型号的钥匙,能打开的“锁”不一样。

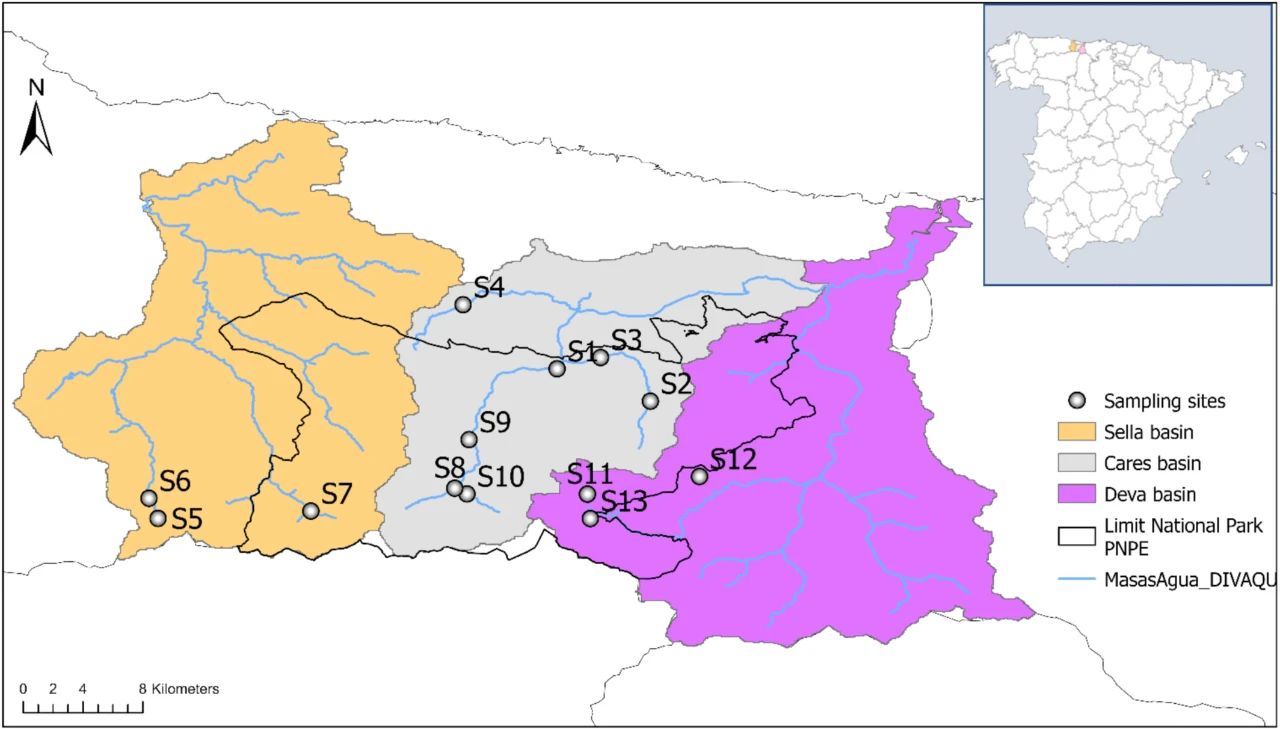

▲上图:该研究的区域:西班牙北部欧洲山峰国家公园(Picos de Europa National Park)内及周边萨拉河(Sella)、卡雷斯河(Cares)和德瓦河(Deva)流域的采样点分布图。图源:Losa, A.M.,等(2025)

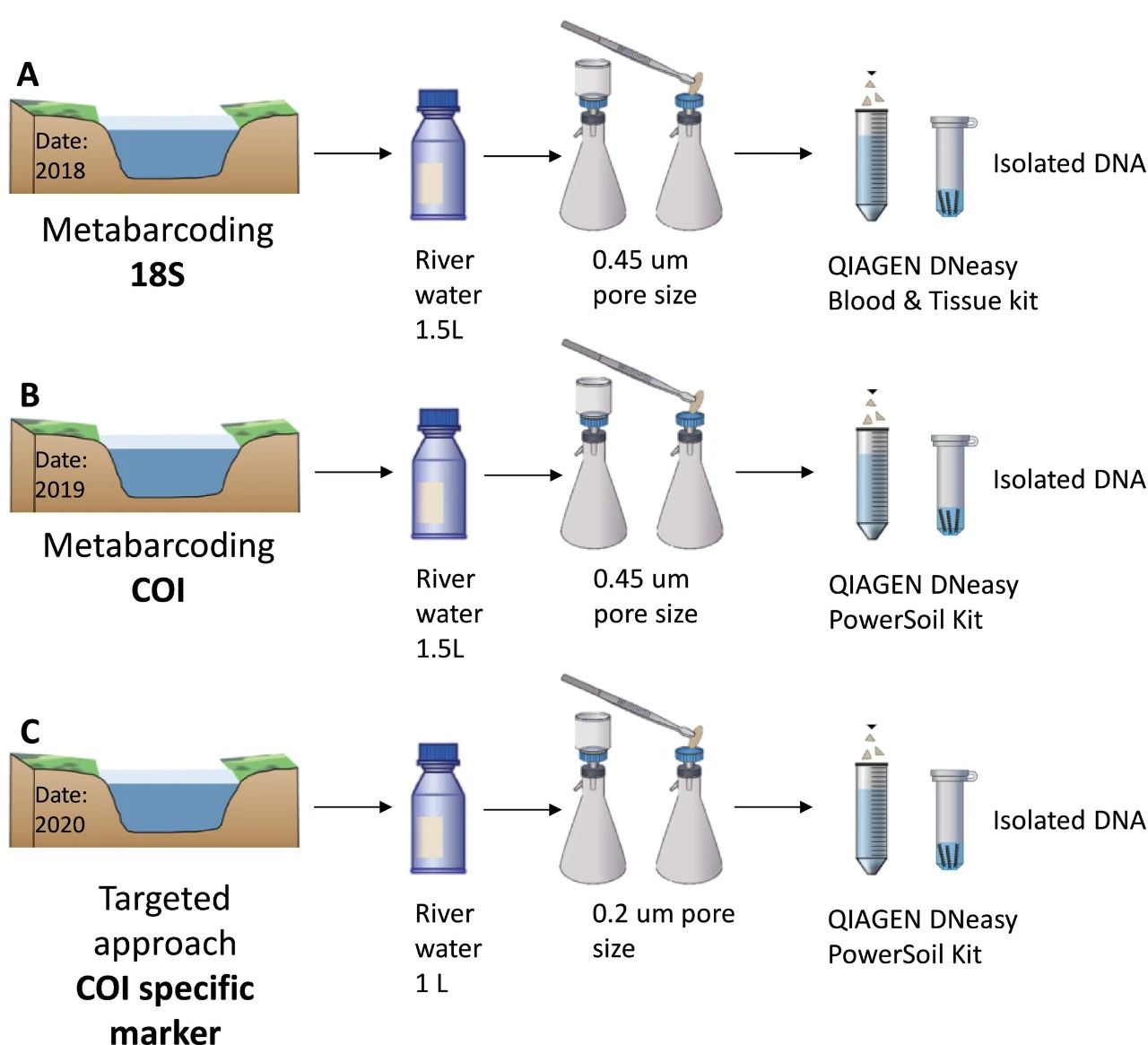

在这项研究中,科学家用到了三种不同的引物,分别是18S引物、COI引物,以及一种专门针对褐鳟的COI特异性引物。

先说说18S。这是一种核基因引物,目标区域是18S rRNA基因中的一个变异区域,叫V7。它的特点是变异不太大,也就是说,不同鱼种之间这个区域的差别不算太大,这就导致它在检测时更倾向于“看得到主角”,也就是水里占多数的鱼,比如这次的褐鳟。这种引物就像一张大网,虽然网眼不是最密的,但足够捕捉到最常见的那批鱼。

再来说说COI。这是线粒体DNA上的一段序列,也是目前最常用于物种识别的“身份证片段”。它的变异性很高,因此在分类上分得很细,能区分到“物种”这个级别,是细致入微的好工具。但问题也来了,因为它太敏感,容易捕捉到非目标的生物,比如水里的昆虫、无脊椎动物,甚至浮游生物。这样一来,真正要找的褐鳟就被一堆“杂音”给淹没了,反而不容易检测到目标。

第三种就是那种专门为褐鳟设计的特异性引物,还是用的COI基因,但只锁定Salmo trutta这一个物种。这种“定制钥匙”原本应该是最灵的,理论上来说检测效果最好。但在实际操作中,虽然确实提高了对褐鳟的识别能力,但效果依然不如18S那种“大网式”的引物。这一点,出乎科学家们的意料。

▲上图:图A、B、C分别概述了针对三组样本,利用 18S rDNA、细胞色素C氧化酶亚基I(Cytochrome c oxidase subunit I, COI)以及特异性COI标记物进行宏条形码测序的野外采样及提取工作流程。图源:Losa, A.M.,等(2025)

为什么会这样呢?这其实和引物的片段长度也有关系。

该研究发现,那些片段短的引物,比如18S的123个碱基对,以及COI特异性引物的61个碱基对,在溪流水环境中更容易保留下来。因为eDNA在水里很容易分解,片段越短,就越不容易断裂丢失,也更容易被检测出来。虽然短片段不能像长片段那样精确识别到种,但在只有一种主要鱼类的情况下,其实已经足够用了。

这个研究还关注了一个很有意思的问题:不同年龄段的鱼,掉的DNA多不多一样?答案是否定的。这次他们发现,褐鳟的小鱼,也就是“幼鱼”阶段,是eDNA浓度与生物量关系最密切的一组。为什么是小鱼?一方面是因为小鱼新陈代谢快,活动频繁,更容易脱落DNA;另一方面,电捕这种方法也更容易抓到小鱼。这样一来,实际检测出来的数据就更偏向这部分小个体。

而那些大鱼呢?不管是因为不容易抓,还是掉的DNA本来就少,反而没那么容易被检测出来。这种差异,也说明eDNA在估算鱼类资源时,不能一概而论,必须考虑到鱼的年龄、体型等因素。

▲上图:欧洲褐鳟(Salmo trutta)。摄影:Karelj(公域)

说到底,eDNA不是万能的,它也有局限。比如说,水流速度快不快、采样时是上游还是下游、环境中有没有其他动植物影响了结果,这些都会影响eDNA的准确度。而且,eDNA技术对实验操作的要求也比较高,从采样、保存、提取,到扩增和测序,每一步都不能马虎,否则很容易出错。

但这项研究给我们的启发是明确的——在类似这种鱼种单一、环境稳定的小型山溪中,eDNA是完全可以作为传统调查方法的补充、甚至替代手段的。尤其是像18S这样设计得当的引物,能够快速、高效地反映出主要鱼类的生物量和数量,对于生态监测和资源评估是一个非常有前景的工具。

如今,科学家可能只靠几瓶水,就已经知道了这片水域里藏着多少条鱼了,这就是科技的魅力。从长远来看,如果能把eDNA技术和传统调查数据结合起来,甚至和历史数据模型配合,不仅可以更好地掌握当前鱼类资源的状况,还能监测它们未来的变化,比如气候变化、水质污染等因素对鱼类群落的影响。这对水资源管理、生态保护来说,无疑是个值得深入发展的方向。

资讯源 | 环境DNA期刊

文 | 王芊佳

编辑 | Linda Wong

排版 | 绿叶

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会