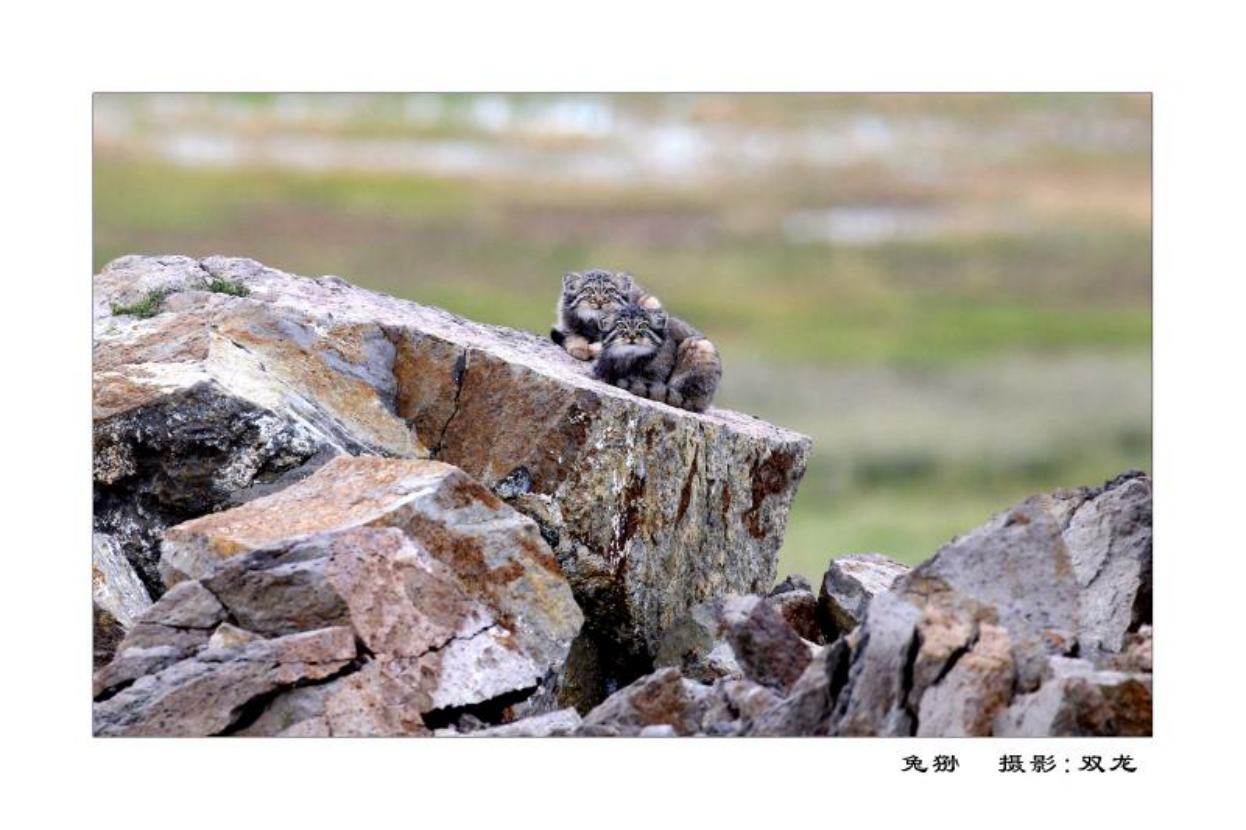

世界上有着这样一种动物,是最神秘且极具魅力的野生猫科动物之一。它表情丰富、脸庞扁平、毛发浓密,总是一副气鼓鼓的滑稽模样。

它就是我们今天的主角:兔狲。

来源:双龙(绿会兔狲保护地·呼伦贝尔市新巴尔虎右旗)

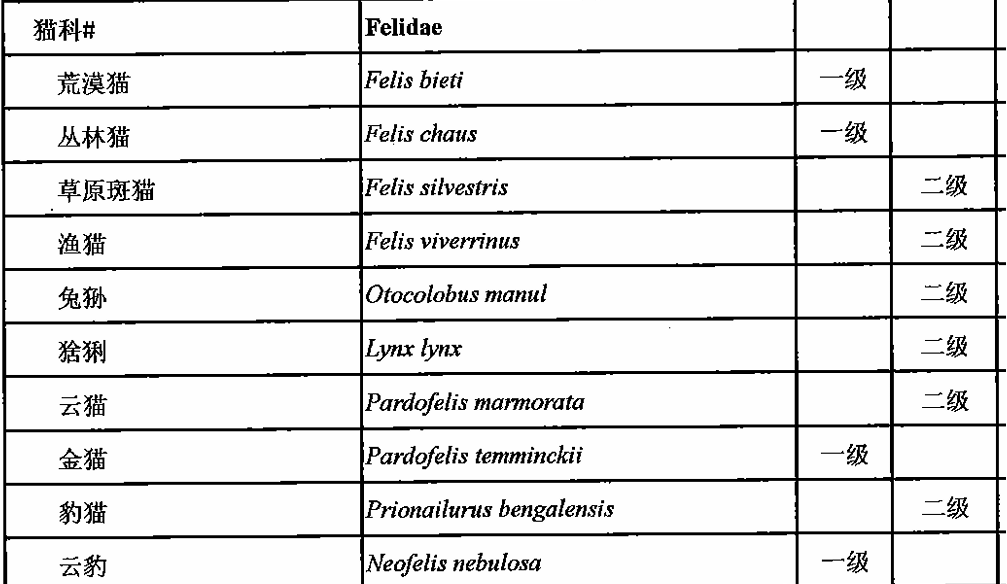

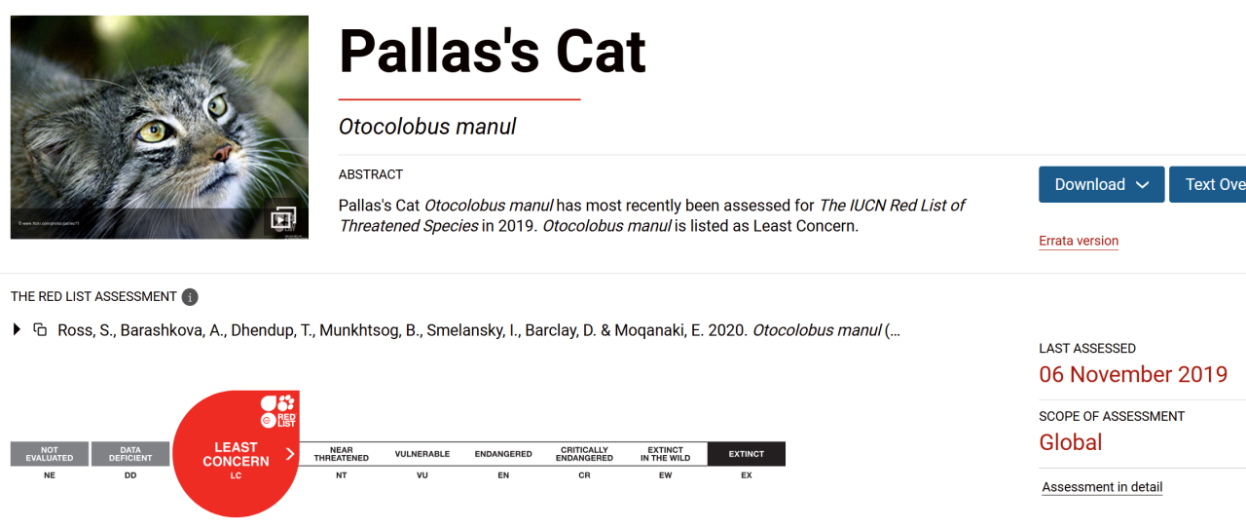

兔狲(英文名:Pallas’s Cat;学名:Otocolobus manul/Felis manul)为猫科兔狲属的唯一物种,是我国二级重点保护动物。中国是兔狲的重要分布国,全球有50%以上的兔狲分布在中国。

图源:国家重点保护野生动物名录

兔狲得名于德国博物学家彼得·西蒙·帕拉斯(Peter Simon Pallas),他于1776年首次描述了这一物种。兔狲的外形极具辨识度:体型与家猫相仿,但身材敦实,腿短毛厚,以适应高海拔地区的严寒。它的毛发密度居所有野生猫科动物之首,分为两层——外层长而硬的护毛和柔软浓密的底绒,这让它看起来圆滚滚的,宛如一个毛球,同时也提供了绝佳的保暖效果。

兔狲的脸部扁平,耳朵位置较低,这种结构有助于隐蔽行踪。与大多数依赖高草丛或树木伏击猎物的猫科动物不同,兔狲生活在开阔地带。它的耳位和毛色能帮助它融入岩石地貌,躲避天敌并迷惑猎物。另一个独特之处在于它的瞳孔形状——大多数猫科动物拥有垂直的瞳孔,而兔狲的瞳孔却是圆形的,与人类和狮子等大型猫科动物类似。

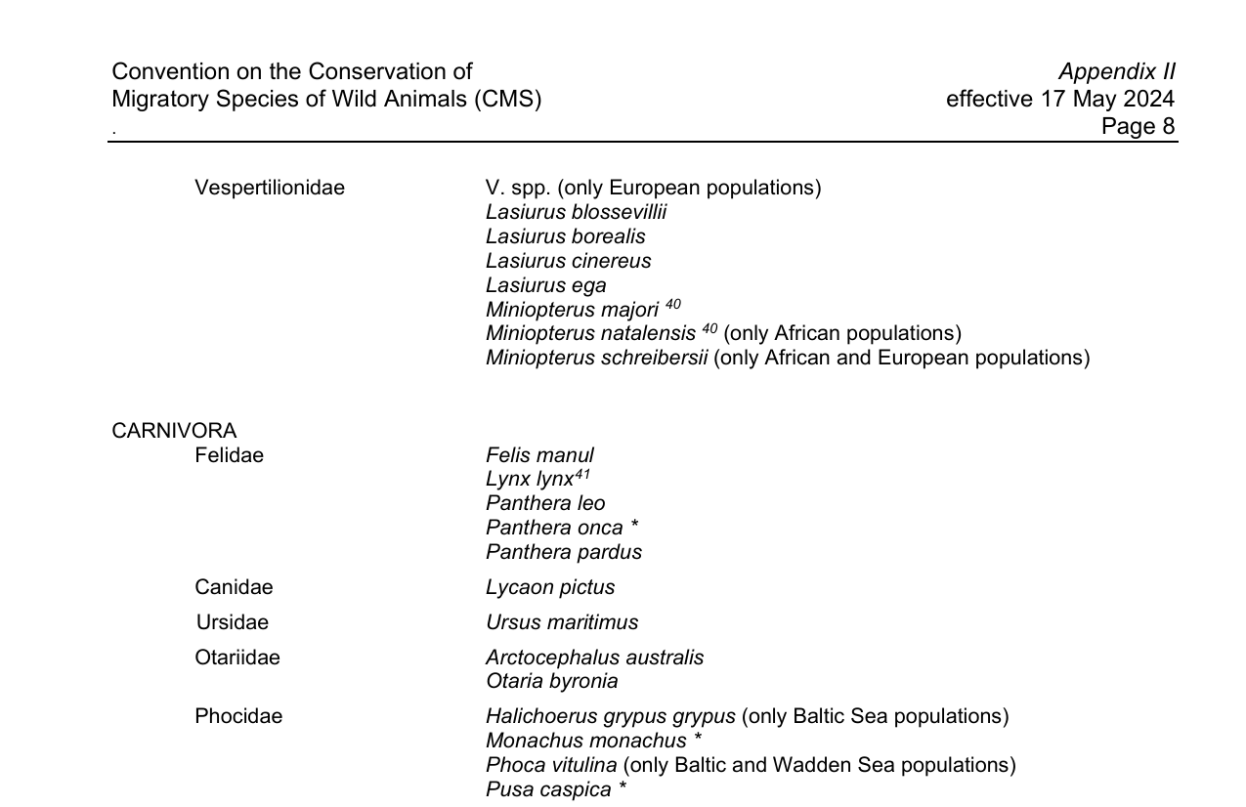

兔狲(Felis Manul)被列入《保护野生动物迁徙物种公约》(CMS)附录II。图源:CMS

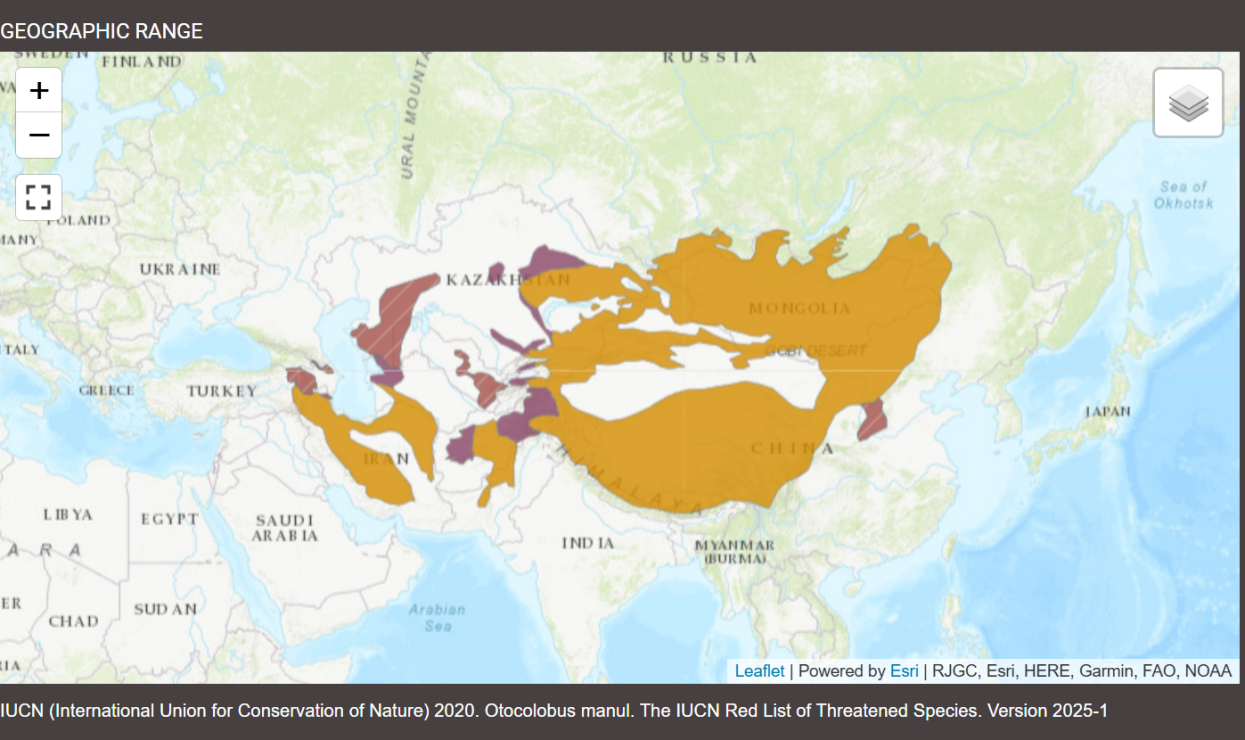

尽管它的行踪隐秘,分布范围却极为广阔,横跨18个国家,从高加索地区到青藏高原、蒙古、伊朗、俄罗斯、哈萨克斯坦,甚至南至印度北部和尼泊尔。

兔狲的分布范围。图源:世界自然保护联盟濒危物种红色名录

然而,广阔的分布范围并不意味着种群安全。虽然世界自然保护联盟(IUCN)濒危红色名录将兔狲列为无危物种(Least Concern),但这一评级掩盖了其更深层的脆弱性。

图源:世界自然保护联盟濒危物种红色名录

由于种群密度低、栖息地需求特殊且独居性强,兔狲的研究和监测难度极大。最新研究表明,受栖息地破碎化、猎物减少和人类捕杀等因素影响,兔狲在许多地区的数量可能正在下降。

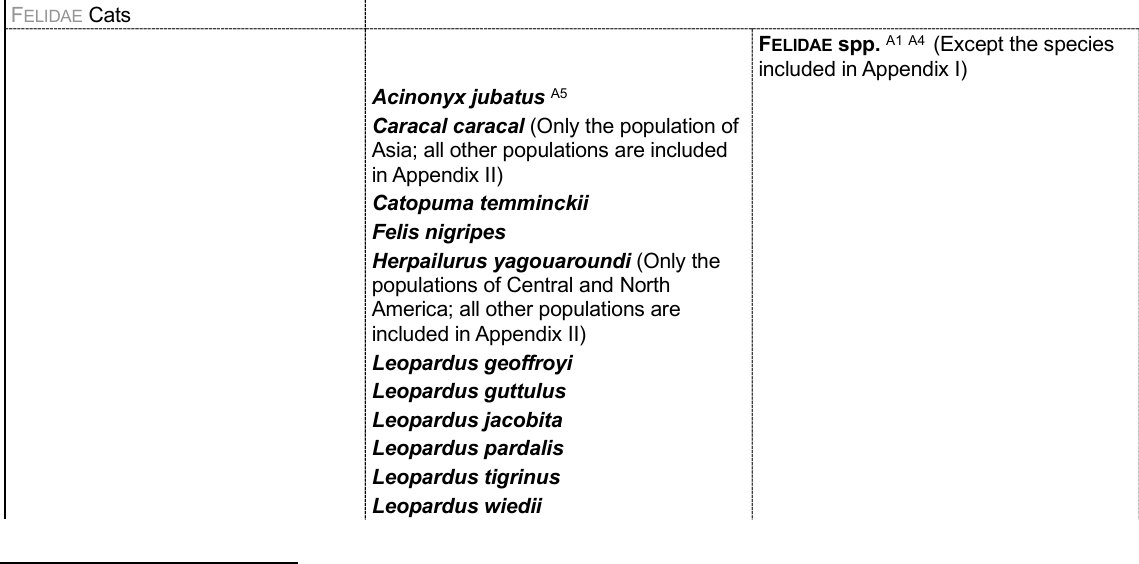

兔狲所属的猫科,被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录。除列入CITES附录I的物种,其他猫科动物被列入附录II。图源:CITES

2017年2月27日,中国生物多样性保护与绿色发展基金会(简称“中国绿发会”“绿会”)成立了“绿会兔狲保护地·呼伦贝尔市新巴尔虎右旗”,并呼吁不要再单纯为经济利益而侵占和破坏兔狲的生存家园,不要再捕杀兔狲。

2021年,中国科学院动物研究所和猫盟公布:甘肃张掖北部荒漠中存在全球已知的兔狲高密度分布区域。他们利用红外相机经过三年调查建立兔狲个体识别库,共识别出29只兔狲个体,同时计算出这一地域兔狲种群密度达 18.3±7.0 只/100km2 ,高于IUCN公布的兔狲在其他分布区的平均密度,为全球已知的兔狲高密度分布区域。

IUCN猫科动物专家组在《Cat News》上发表的一项标志性研究指出,传统红外相机陷阱常因兔狲偏好崎岖地形及晨昏/夜行习性而难以捕捉其踪迹。不过,新技术——包括卫星遥感和高海拔地区部署的远程传感相机——正逐渐揭示它们的行为模式和活动范围。

2023年,国际兔狲保护联盟(PICA)在吉尔吉斯斯坦的天山山脉研究发现,兔狲的栖息地海拔可达4500米以上,这可能是它们躲避人类干扰的适应策略。研究还观察到其活动范围随季节变化,可能与猎物数量和积雪覆盖有关。

另一项重要发现是兔狲主要以鼠兔和鼹鼠为食。随着气候变化改变高山生态系统,这些小型哺乳动物的生存受到威胁,其连锁效应可能直接影响兔狲的存续。

为了让这一被低估的物种获得更多关注,2019年4月23日被定为国际兔狲日(International Pallas’s Cat Day)。这一纪念日旨在提高公众对兔狲生存困境的认知,并推动全球保护行动。

该纪念日还致力于纠正普遍误解。由于兔狲拥有厚实的皮毛和耐寒的生理结构,许多人误以为它们数量庞大。但实际上,它们正面临盗猎、灭鼠剂中毒(因食用被污染的猎物)以及草原栖息地丧失(过度放牧和开发所致)的多重威胁。

今天是属于主角兔狲的隆重日子!让我们通过学习知识、支持保护行动、传播它的故事,每一只兔狲都值得被看见、被研究、被守护。

(注:本文仅供资讯参考,不代表平台观点。)

文 | YJ

审核 | Linda

排版 | 绿叶

参考链接略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会