近日,位于陕西宜川县的黄河壶口瀑布迎来一年一度的桃花汛。黄河水激流奔腾、声若雷动,两岸山桃花灼灼明艳、摇曳生姿,强烈的反差碰撞出意外的和谐。

您可知,汛期何止盛夏独有?

据不完全统计,自公元前602年至1949年间,有史料记载的黄河下游决溢有一千五百多次,大的改道有百余次。北宋以后,决溢频繁,冲淤之处良田尽毁、城乡湮没,饿殍满地、哀鸿遍野。因此黄河水情的测报与水患治理自古就是历代朝政任务的重中之重。

在当代防汛体系中,卫星、雷达、雨量站、水文站等防线层层构筑,人们已能牢牢掌握洪水的动向。那在古代,有哪些防汛预报预警机制?

请随我们一同探索黄河的汛期奥秘。

01

黄河洪水水情规律与命名

1 春秋战国

公元前3世纪,《吕氏春秋》首开先河定义洪水为"暴涨溢槽,漫淹平原丘陵"的自然现象。同期问世的《庄子•秋水》载:"秋水时至,百川灌河。"《孟子•离娄下》称:"七八月之间雨集,沟浍皆盈。"这些典籍印证早在先秦时期,先民已有秋汛的概念。

至东汉,如《汉书•沟洫志》载录的治河方略:"来春桃花水盛,必羡溢",先贤通过观测春水涨落周期性规律,已有桃汛概念。

2 北宋

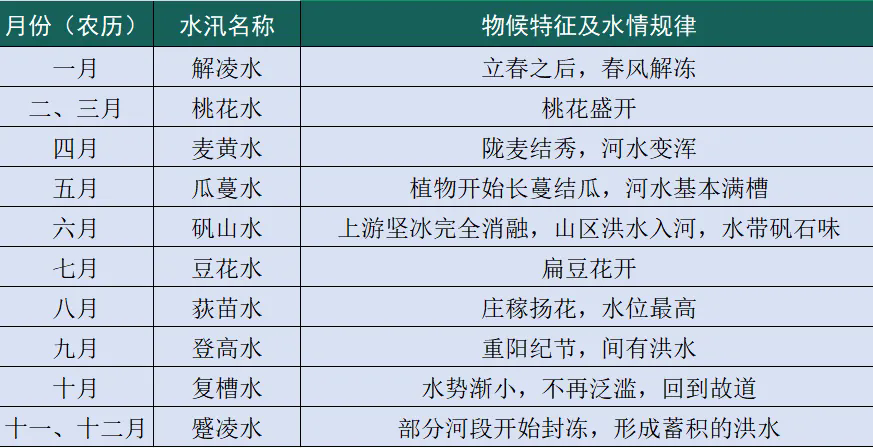

北宋治水官通过系统观测黄河中下游物候与水情的关联,科学归纳出全年各月水汛涨落规律。以最具物候特征的意象冠名汛期,精准标定汛期时序、成因与特性。

宋人还发现了黄河水情的一般规律:立春时(2月初),河水上涨一寸(约3.3厘米),夏秋之际河水上涨一尺(约33厘米)。

02

黄河“四汛”

“桃、伏、秋、凌”四汛的初步划分,也是在宋朝这一时期产生的。这种对河水依季节不同的细致分析,使下游两岸人民掌握了河水涨落的特性,争取了防御洪水的主动权。

桃汛

春回大地,冰雪消融,中国北方的春天往往是从一场桃花汛开始的。每年农历二月底到三月初,黄河上游内蒙古河段冰凌消融,形成春汛。春汛流至中下游时,恰逢沿岸山桃花盛开,就被冠以一个美丽的名字——桃花汛。

春岸桃花水,云帆枫树林。

——唐·杜甫

怕烟江渡后,桃花又泛,宫沟上、春流紧。

——宋·吴文英

伏汛

特指每年7月至8月关键汛段。这是黄河的主汛期,亦是暴雨致洪高发期。其洪水不仅峰高量大、来势迅猛,更具毁灭性冲击力,对防汛体系构成严峻考验。据史料记载,黄河下游重大决口改道事件多集中爆发于该时期。

黄河壶口瀑布伏汛

秋汛

多集中于8月下旬至10月上旬,其汛情主要受华西秋雨诱发。典型记载如唐太宗贞观十一年(637年)九月下旬,黄河突发特大洪灾,致使河南陕县老城西、山西平陆县东北及河南孟县等地遭洪泛侵袭。开元三年(946年)八至九月间,黄河在河南武陟县至山东聊城段频发四次决堤,累计八处溃口,显系持续性秋雨叠加引发的连锁灾情。

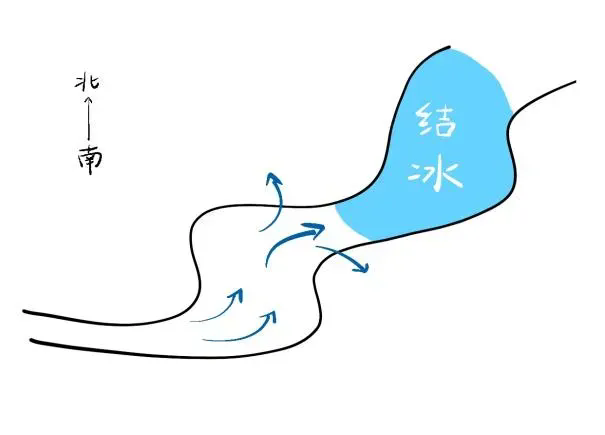

凌汛

凌汛是黄河下游东坝头以下河段和宁蒙河段“几”字湾上的又一重要汛期。这些河段南北温差大,冬天结冰时下游先冻住,冰面慢慢往上游延伸;春天化冻时上游先解冻,冰块顺着河水往下冲。如果天气突然变暖,上游化冻太快,大量冰块冲到还没解冻的下游河段,就像路上突然堵车一样,冰块在狭窄处越积越多,把河道彻底堵死。河水被堵得没处流,水位就会暴涨,严重时甚至可能引发冰水漫堤或堤防决口的风险。

03

黄河汛情奏报制度及其完善

汛情的奏报简称报汛。报汛制度最早可追溯至战国时期,《秦律》明确规定各郡县必须实时上报辖区内的水位数据与降雨情况。

01

北宋

北宋时,报汛制度初步建立。中枢机构颁诏明确要求黄河、汴河沿岸州县主官实施水位动态监测,并加授河堤使职衔专司防汛事务。

02

金代

金代则以法令的形式将每年农历五月至七月划为法定"涨水警戒期"。其间沿河州县须全员进入防汛备战状态,对于水位异常、漫滩漫堤等险情须实时奏报。

03

明代

明万历年间,仿照边疆军情的传递系统来上报汛情,上自潼关,下至宿迁,每30里为一节,一昼夜行驶500里。如此可在大水到达前将水汛信息送达目的地,以使该地区有所筹划。

后来,治水专家潘季驯提出了一套新的防汛报警方式:河防一旦出险,必须以挂旗、挂灯和敲锣等方式加以通报,以便下游地区及时做出回应和进行防护。

潘季驯巡河

04

清代

清代,汛情奏报制度日臻完善,报汛范围逐步扩展。明代报汛的最上游为潼关,清代则使之进一步向中上游延至兰州。

乾隆元年(1736年),朝廷在沁河、洛河等支流设立水志桩,记录水位变化。当时还采用"羊报"传递水情:用羊皮做成筏子,水兵带着刻有水位的标签顺流而下,从河南开始沿途投掷标签预警。

羊报

清末,电报、电话等先进的通信工具取代了原来的步警、马警、敲锣、鸣号等水情传递方式,报汛的时效性和准确性大为提高。光绪十五年(1889年),开始使用电报传递水情。光绪二十五年(1899年),开始在长江、黄河中下游架设有线电话。此后,大江大河的水情可随时奏报。

从先秦的物候观察到清代的电报传讯,都见证了古人顺应天时的智慧与改造自然的勇气。今日,卫星云图等科现代科技守护大河安澜的同时,古老智慧依然在汛期涨落间生生不息。

来源: 陕西水利博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会