药物污染日益成为全球性的环境问题。随着人类医药产业的发展和药物使用量的增加,大量的药物及其代谢产物通过各种途径进入水生环境。科学家们已经在全球范围内的水体中检测到了数百种不同的药物成分,这表明药物污染并非局部问题,而是一个普遍存在的、可能对全球生态系统产生深远影响的挑战。

2025年4月10日,一项由瑞典农业科学大学(Swedish University of Agricultural Sciences)领衔的国际研究团队,近期在《科学》上发表了一项具有里程碑意义的研究。该研究深入探究了药物污染对大西洋鲑鱼(Atlantic salmon, Salmo salar)行为和迁徙的影响,其规模是同类研究中迄今为止最大的。研究人员的惊人发现表明,在环境中普遍存在的、用于治疗睡眠障碍的药物氯巴占(clobazam),竟然能够提高野生幼年鲑鱼从河流到海洋的迁徙成功率、并且缩短了它们通过水力发电站大坝的时间。这项研究强调了全球范围内药物污染对野生动物和生态系统构成的威胁,并指出即使某些影响看似有益,但药物引起的行为改变很可能对物种及其周围的生态环境带来更广泛的负面后果。

大西洋鲑鱼介绍

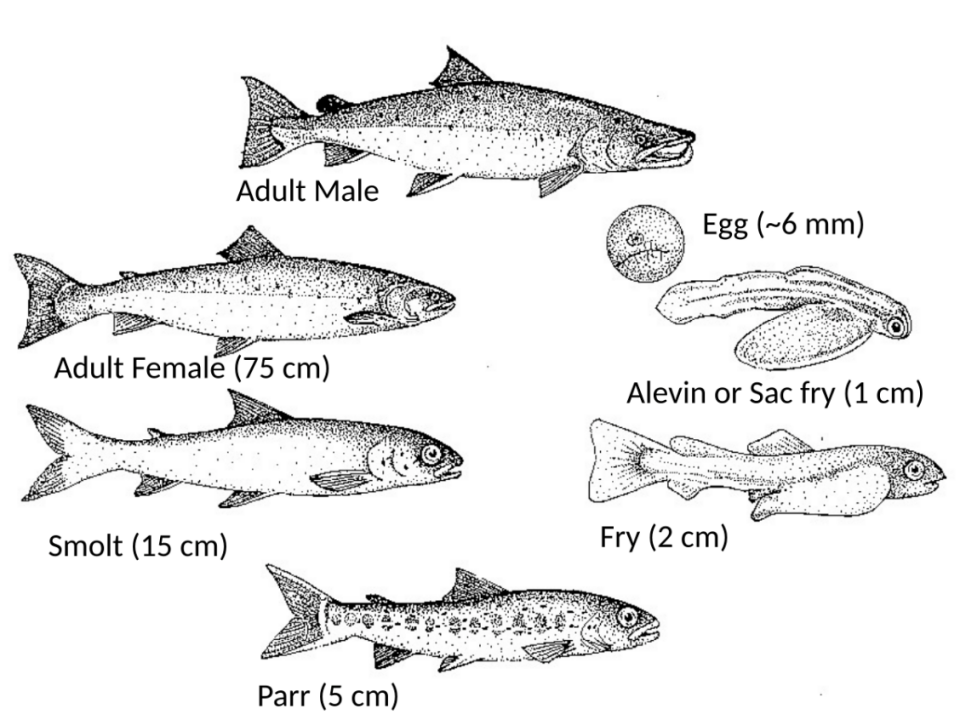

大西洋鲑(Salmo salar)是一种冷水鱼,有独特的生命周期。它们在淡水河流中孕育而生,幼年时期在清澈的溪流中成长为鱼苗和幼鲑。历经生理上的转变,幼鲑会披上银色的外衣,踏上前往广阔海洋的旅程,此时被称为“海鳟”。在海洋中度过1~3年的成熟期后,它们会展现出非凡的本能,不远万里地洄游至其诞生的河流进行繁殖。这种横跨淡水与海洋的迁徙习性,使得大西洋鲑对两种截然不同的环境都至关重要。

它是鲑科中第三大鲑鱼,仅次于西伯利亚泰蒙鲑和太平洋奇努克鲑鱼,长到一米长。大西洋鲑鱼分布在北大西洋和流入北大西洋的河流中。大多数种群是溯河产卵的,在溪流和河流中孵化,但随着它们的生长,它们会在成熟的地方移到海里,之后成虫会季节性地再次向上游移动产卵。当成熟的鱼重新进入河流产卵时,它们的颜色和外观都会发生变化。这种鱼类的一些种群只迁徙到大湖,并且是“内陆的”,一生都在淡水中度过。

药物污染的全球扩散:药片的隐秘旅程单

2025年4月,一项发表在《科学》期刊的研究颠覆了人们对药物污染的认知:一种用于治疗人类失眠的药物——氯巴扎姆(clobazam),竟在瑞典达尔河的幼年大西洋鲑鱼体内引发了意想不到的行为革命。这种药物以极其微小的浓度存在于河流中,却显著提高了幼鲑从淡水迁徙至海洋的成功率,甚至缩短了它们穿越水电站大坝的时间。这一发现看似是生态学中的“意外之喜”,实则揭示了药物污染对自然界的深层渗透——人类药柜中的化学物质,正在以隐秘的方式重塑野生动物的生存轨迹。

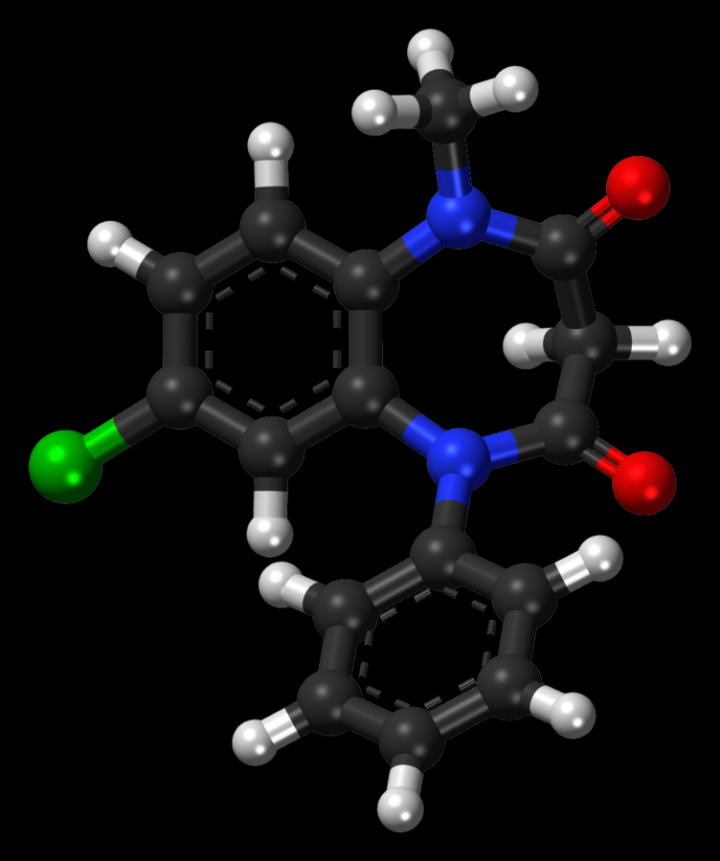

氯巴占(英语:Clobazam)是一种苯二氮䓬类药物,最早于1966年被合成,并在1968年获得专利,相关研究成果于1969年公开发表。氯巴占主要表现出抗焦虑和抗癫痫的作用,而镇静和催眠的副作用则相对较轻微。在美国,主要被批准用于与其他药物联合治疗两岁及以上患有Lennox-Gastaut综合征(一种引起癫痫发作并常伴有发育迟缓的疾病)的成人和儿童的癫痫发作。它通常不用于长期治疗,因为长期使用可能导致依赖性。

上图是氯巴占(Clobazam)的模型。来源:https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2789

然而,这种“化学助力”绝非福音。研究团队警告,药物对鲑鱼行为的干预可能打破数百万年进化形成的生态平衡,引发不可逆的连锁反应。从北极圈的冰川融水到热带雨林的溪流,全球水体中已检测到超过900种药物污染物,它们如同无形的触手,悄然伸向地球生命的根基。

药物污染并非局部现象,而是一场无声的全球性危机。米开朗基耶利博士说:“特别值得关注的是抗抑郁药和止痛药等精神活性物质,它们会严重干扰野生动物的大脑功能和行为。”根据环境学家珍妮·克里斯坦森(Jennie Christensen)及其团队的研究,落入太平洋的大气污染物最终也会使鲑鱼遭到污染。他们得出结论认为,洄游的鲑鱼体内,可以检测出多达70%的有机氯杀虫剂类别,而在以鱼为食的灰熊体内,则可以检出多达90%的有毒多氯联苯物质类别。他们总结道:“由此可见,这些陆地食肉动物与北太平洋的污染物形成了紧密关联。”

药物污染的传播路径远超出人类想象。北极圈冰芯中检测出的药物,证明极地生态系统也未能幸免。这些化学物质通过大气环流、洋流和生物迁徙实现跨大陆传播,最终在食物链顶端——包括人类——体内富集。人类投掷于自然的污染最终会以另一种形式回归到人类体内。

生态系统的多米诺骨牌:药物污染的连锁崩塌

鲑鱼是鲑科多种鱼类的俗称。其生活在高纬度的海洋或高海拔的寒冷河水中。它们是典型的洄游鱼类,幼鲑鱼在春季游向大海,成年鲑鱼在秋季返回河流产卵。一部分鲑鱼是陆封物种。鲑鱼不仅是淡水与海洋生态系统的“桥梁物种”,更是营养循环的核心节点。其迁徙行为的改变,可能引发多重生态级联反应:

1. 食物链扰动

幼鲑过早进入海洋,将打破浮游生物群落的季节性平衡。以阿拉斯加海湾为例,鲑鱼幼体通常在春季与浮游动物繁殖高峰同步抵达,若迁徙提前,幼鲑可能面临食物短缺,而未被摄食的浮游生物过度繁殖,引发赤潮风险。与此同时,依赖鲑鱼为食的顶级掠食者(如虎鲸、棕熊)将面临食物链断裂危机。

2. 氮循环体系紊乱

成年鲑鱼在洄游产卵后死亡,氮元素回归海洋。熊的毛发中有80%的氮原子都可以追溯到海洋中。新生毛发纤维中的这种原子信号,不仅出现在鲑鱼迁徙的秋季,也出现在春季到夏初的这段时间,此时熊的食物来源主要是植物而不是鱼。来自海洋的氮原子,已经滋养了整个森林,而不仅仅是熊了。在莱莫什所研究的溪水边有一排排云杉和铁杉,它们树干中所含的氮15,比起那些生长于山坡上方或上游的树来说都要高多了,那些地点因为坡度或瀑布阻挡了鲑鱼的洄游。不列颠哥伦比亚省河边植被中所含的氮元素,差不多有40%都是来自被熊捕获的鲑鱼,而在鱼群最为密集的一条滨海溪流中,莱莫什估测在迁徙规模最大的那几年,该区域的云杉当年所需的氮,竟有3/4以上都来自于鲑鱼。而药物污染对鱼群的影响可能会导致整个氮循环体系的紊乱。

3. 耐药性危机

药物污染不仅影响行为,还可能加速水生微生物的耐药性进化。在苏格兰鲑鱼协会收集的代表整个行业的数据中,2023年使用了3.7吨抗生素活性成分,相当于19.9毫克/千克。与2022年相比,这一数字增加了7%(1.4毫克/千克),与2017年首次发布数据时相比,这一数字增加了24%(3.9毫克/千克)。2023 年,50%的使用量为土霉素,50%的使用量为氟苯尼考。2022年至2023年间,土霉素的使用量减少了21%(2.7毫克/千克),而氟苯尼考的使用量增加了69%(4.1毫克/千克)。自 2017年以来,土霉素的使用量减少了28%(3.8毫克/千克),而氟苯尼考的使用量增加了三倍半。这两种药物在抗菌药物耐药性风险方面都被描述为“低优先级”,而风险较高的奥索利酸在此期间根本没有使用。这些基因可能通过水平转移进入病原菌,威胁公共卫生安全。

感悟

氯巴扎姆对鲑鱼迁徙的“帮助”,如同一面棱镜,折射出科技进步与生态保护之间的深刻矛盾。我们治愈失眠的药片,可能正在夺去鲑鱼百万年进化赋予的生存智慧;我们对抗疾病的武器,或许正在肢解自然系统的精密网络。

然而,危机亦是转机。这场由药物污染引发的生态警钟,迫使人类重新审视自身在地球生命网中的位置。答案或许藏于古老的生态智慧:唯有将每一片药剂的分子结构、每一条河流的生态功能、每一尾鲑鱼的迁徙轨迹,都视为生命共同体的有机部分,方能在药柜与鱼群之间找到共生的平衡点。

未来,不是选择治愈人类还是保护自然,而是学会在治愈中保护,在保护中治愈。

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

作者 | 潘姝河

审核 | Linda

排版 | Eulalia

参考链接略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会