2025年3月“科普活动月”期间,成都自然博物馆|成都理工大学博物馆举办了25场丰富多彩的科普活动,惠及约6600人次,为科普事业增添亮色。

一、 博物馆科普讲解大赛:启动人才竞技的舞台

3月1日和3日,博物馆以赛代培,举办了“解读自然神韵,共探科学秘境”2025年科普讲解大赛。

博物馆的21名专业和志愿讲解员同台竞技,围绕自然科学主题,展现了多元化的科普内容。从远古的蕨类植物到蓝色血液的“活化石”中华鲎,从鸟类的演化到自然界的“建筑大师”河狸,从二十四节气中的立春到机器人仿生学,讲解内容涵盖了自然、科技、文化等多个领域。选手们通过生动的语言、精美的PPT和创新的表现形式,将深奥的科学知识转化为通俗易懂的故事,赢得了观众的阵阵掌声。

经过激烈角逐,自然馆讲解员杨奥凭借《激光雷达技术:用光“触摸”世界的黑科技》脱颖而出,荣获成人组比赛一等奖。小小讲解员江玥娇凭借《“点沙成土”的神奇胶水》荣获青少年组比赛一等奖。

本次科普讲解大赛不仅为自然馆讲解员提供了展示才华的平台,也为科普传播注入了新的活力。

一、 科普剧表演:邀您来看北极夏天的盛会

2025年3月8日,正值春暖花开的国际妇女节,博物馆上演了四场科普剧,吸引了约400名观众观看。

科普剧由博物馆胡芳老师编剧和指导,来自成都市八所小学的孩子们排练和演出。在《侏罗纪最大恐龙评比大会》中,孩子们穿着色彩鲜艳、高大的恐龙服装,一个个讲述着侏罗纪的生态环境、恐龙的胃石、植食恐龙和肉食恐龙的竞争等故事。

《北极苔原之夏》中,荒原“开路先锋”地衣和苔藓和北极柳树、北极罂粟相继苏醒,趁着夏天的阳光蓬勃生长,驯鹿千里迢迢赶到北极,旅鼠也忙着觅食、生仔,北极燕鸥从南极飞到北极产下后代……夏天的北极苔原一片欣欣向荣的景象,颠覆了人们对北极“苦寒之地”的认知。

博物馆的科普剧用紧凑的故事情节和活泼生动的舞台表演,将科学知识向观众们娓娓道来,让人们在节日里收获了不一样的“科学大礼包”。

三、“小龙人”科普小课堂:带领亲子家庭探寻植物奥秘

1、《灵蛇献瑞•植物篇》

3月9日上午,“小龙人”科普课堂《灵蛇献瑞•植物篇》活动拉开帷幕,吸引了14组亲子家庭共28人热情参与。

活动伊始,主讲老师吴老师讲述了蛇在中华文化中的独特地位,与蛇密切相关的植物世界以及这些植物在自然界中的作用,让孩子们对植物世界的多样性有了更深的认识。

活动还设置了“势走游蛇•纸艺手工”环节。在吴老师的指导下,孩子们和家长们一起动手,用彩纸折叠出了形态各异的“小蛇”。

活动不仅普及了与蛇相关的植物知识,还激发了孩子们对自然科学的兴趣和热爱。

2、《植物的奇妙冒险•藻类、苔藓和蕨类植物》

2025年3月15日,《植物的奇妙冒险•藻类、苔藓和蕨类植物》活动吸引了15组亲子家庭共30人。

罗德燕老师通过现场的植物标本、化石标本等向孩子们介绍植物的分类、种子的重要性以及化石的形成。她拿出一杯绿水,告诉孩子们藻类的知识。

罗老师设计了一系列的问题和互动环节,让观众们了解了苔藓和蕨类植物的“过人本领”。

在植物拓印环节,家长和孩子们一起动手,将植物的颜色、纹理、形状就清晰地印在了口袋上,变成了一幅幅独特的亲子作品和爱的纪念品。

家长们纷纷表示,“小龙人”科普课堂既有趣又有意义,希望以后能有更多类似的科普活动,在老师的指导下带领孩子们探索更多未知的科学领域。

一、 专家大讲堂纷至沓来,让民众走近科研的阵地

1、博物馆“宗岳大讲堂”《地球大龟裂》:刷新地球历史认知

2025年3月13日下午, 160名观众聆听了《地球大龟裂》讲座。国家973计划首席科学家、连续七年入选“中国高被引学者”的顶尖专家——大连理工大学的唐春安教授提出了全新的地球演化理论。

讲座中,唐教授带领观众穿越时空:45亿年前的地球如同熔岩炼狱,随着热量向外辐射,表层逐渐冷却凝固成岩石圈;但内部放射性元素衰变持续产热,导致地幔周期性升温膨胀。这种冷热交替的“呼吸运动”,使得岩石圈如同被反复烘烤的蛋挞酥皮,在膨胀——收缩的循环中裂解、聚合。

唐教授的数字模拟技术设计了实验装置:特殊材料制成的“微型地壳”被加热至临界温度,表面瞬间迸发出树枝状裂纹,与东非大裂谷如出一辙;当模拟地幔热流波动达到特定频率时,岩石破裂尺度会呈指数级增长——这或许解释了为何地球每隔数亿年就会出现超级大陆的聚散循环。

在讲座现场,唐教授还与观众交流分享,孩子们也产生了巨大的好奇心。科学只有大胆假设,小心求证,不为经验束缚,才能实现一个个新的突破。

2、 “小龙人”科普讲堂《什么是沉积岩》:带你了解沉积岩的前世今生

2025年3月22日,约70名观众聆听了成都理工大学能源学院的教授金思丁的讲座《什么是沉积岩》。

讲座讲述了地球的构造、沉积岩的形成及其特征和在生产生活中的用途。沉积岩是组成地壳的主要岩石,构成了许多壮美地貌,例如四川的乐山大佛。沉积岩内盛产矿产。几乎所有的生物化石都产自沉积岩。

金教授用精美的图片、深入浅出的语言、简洁明了的科学诠释,让观众们了解了在我们身边的沉积岩,以及它那曲折的形成历史,为观众们打开了探索地理世界的窗口。该讲座也是小学科学课程、中学地理课程的知识延伸,有利于拓宽学生的知识面。

3、“小龙人”科普讲堂《四川盆地的恐龙化石》:揭示四川恐龙的身份印记

2025年3月22日,成都理工大学博物馆的副研究馆员杨春燕举办了《四川盆地的恐龙化石》讲座,约150名观众参与。

该讲座讲述了四川盆地的恐龙化石,是本馆龙行川渝厅、恐龙揭秘厅展陈的深度解读,有利于各位观众了解恐龙展厅的知识构架。本讲座也丰富和加深了小学科学课程的知识。

杨老师以通俗易懂的语言、翔实的科研材料,揭秘了四川盆地恐龙埋藏的特点、分布,以及独有的代表性恐龙类型。她还带领观众近距离地观察和解读化石的信息,让人们了解了古生物学工作者的研究方法。

4、“世界气象日”专家双讲堂:解码自然智慧,诠释预警功能

2025年3月23日是第65个世界气象日。上午,成都市气象局工程师、成都市气象部门青年科研攻关标兵房玉洁老师带来讲座《全球协同·科技赋能:解码自然智慧,共建预警共同体》,吸引了大约150名观众前来。

讲座中,房老师用精美的图片、有趣的视频,向小朋友们介绍了世界气象日的由来以及气象知识的重要性,如风的形成、雨的降落过程等,以及动物界神奇的“气象预报员”、中国气象预警等。在互动环节,房老师提出问题后,小朋友们纷纷举手抢答,气氛活跃。在欢声笑语中,孩子们不仅增长了知识,还激发了对气象科学的兴趣。

23日下午,四川省优秀预报员、成都市气象服务先进个人汪玲老师开展了讲座《探秘地质与气象的对话》,共25名观众参加。

汪玲老师重点讲解气象预警知识,涵盖暴雨、大风、雷暴大风预警等,还深入浅出地讲解了地质与气象的相互关系、气象预警和气象预警信号灯。最后,汪玲老师组织小朋友们参与手工活动制作简易气象仪,让孩子们在实践中加深对气象现象的理解,在他们心中种下探索科学的种子。

自然博物馆引入各行各业的专家和工作者,为民众传播相关的科学知识,有助于人们了解中国社会各个行业日新月异的发展变化,增强了他们热爱祖国的自豪感。

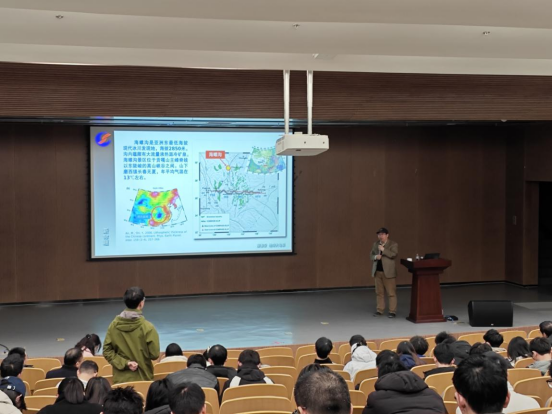

5、院士讲堂《第三次新疆综合科学考察成果简介》,促进高校科研发展

3月27日,博物馆承办了第九期兴隆湖科学大讲堂,约120名成都理工大学师生和相关人员参加。

成都理工大学校长许强致辞表示,成都理工大学将持续加强与成都分院的合作,在成渝地区双城经济圈这片沃土上,写好科学传播和科学教育的大文章。

主题报告中,肖文交围绕第三次新疆综合科学考察的基本情况、工作进展、阶段性成果和下一步计划作了详尽的介绍。

报告结束后,现场师生和参会嘉宾围绕报告内容和科研工作体会,与肖文交展开交流。

6、“小龙人”科普讲堂《史前巨兽——恐龙》,揭秘生命演化规律

3月29日,成都理工大学博物馆沉积地质研究院的王俞策博士来到“小龙人”科普讲堂,讲述恐龙的神秘故事,吸引了来自不同年龄段的150余名听众。

王俞策博士以生动、通俗的语言,为大家展现了恐龙在地球生命史上的绚丽篇章,解读了生命的进化逻辑。从三叠纪的初生到白垩纪末的落幕,听众们仿佛穿越时空,追随这些史前巨兽的神奇足迹。现场不时响起阵阵惊叹和热烈掌声,孩子们踊跃举手提问,展现出对科学的强烈好奇心。

沉积地质研究院将继续整合学术资源,为公众科学教育贡献力量,培养具有创新思维的未来人才。

一、 博物馆科普活动走进中小学校:在生命的长河中寻求真知

1、博物馆在双流棠湖中学实验学校开展“进校园”科普活动

2025年3月21日,在双流棠湖中学实验学校,博物馆开展了“生命演化之旅”主题科普活动。活动通过讲座、展板、化石标本等多维形式,带领学生沉浸式触摸地球生命演化的壮丽史诗,在科学与探索中收获成长。约1000名师生观看了展览,750名师生学习了讲座。

活动特别设置18块主题展板,以时间为脉络,从地球形成后的原始生命,到现代人类,以图文并茂的形式串联生命演化的关键节点。

19件珍贵古生物化石标本——恐龙骨骼、菊石、三叶虫、叠层石、鱼化石等跨越数亿年的“时光信物”,让学生近距离感受自然历史的厚重与神奇。博物馆科普老师为孩子们耐心讲述着每一个古生物标本的生活习性和环境等故事,孩子们听得津津有味,并好奇地用小手轻轻触摸标本,感受着数亿年前生命的气息。

博物馆为同学们带来了新版《中国测绘地图》以及博物馆的标本宣传册,进一步拓展了大家对地球知识的探索。

与展览同步的五场科普讲座——《地球形成与生物演化》、《演化历程中的眼睛》、《恐龙奥秘》、《自然界中的天敌对垒》、《大象的前世今生》让中小学生们从不同角度,更深入地了解了地球生物进化的奥秘。

课堂上,老师们提出一个个启发性强的问题,同学们积极思考,举手发表自己的看法,有趣的交流和互动在课堂上碰撞出科学与思维的火花。准确说出自己看法的孩子还分别获得了博物馆的科普绘本《寻找四川的活化石》、《小蝴蝶送请柬》、《小水母历险记》以及地质学系列科普图书《滑坡》、《泥石流》、《崩塌》。

活动后,学生们意犹未尽,争相分享感悟。此次“生命演化之旅”不仅是知识的传递,更是对自然敬畏之心的唤醒。博物馆的此次科普进校园活动,将丰富神秘的自然科学知识带到了孩子们身边,激发了他们探索自然、热爱科学的兴趣,为未成年人的科学素质提升添砖加瓦。

2、博物馆走进宜宾大、中、小学校开展系列科普活动

3月25日——3月26日,博物馆老师走进宜宾市三所小、中、大学,开展了“走进科学世界 探索生命演化之旅”系列科普活动,惠及约3300名师生。博物馆五位老师携带了数十件珍贵化石标本,包括恐龙椎体、硅化木、直角石、珊瑚等,以及《生命进化系列》科学展板18块。在老师们的生动解说下,学生们近距离观察了这些“来自亿万年的自然密码”。通过标本展览、展板展览和互动讲座,学生们享受了一场别开生面的自然科学盛宴。

3月25日,博物馆走进宜宾三江新区成都外国语学校,共计约1000名师生参与。博物馆陈老师为同学们带来了讲座《地球的形成与生物演化》,通过生动有趣的讲解,同学们不仅了解了恐龙时代、生物大灭绝、生命大爆发等关键演化阶段,还对生物多样性及环境保护有了更深的认识,展现出对自然科学浓厚的兴趣。

3月25日晚,博物馆来到成都理工大学宜宾校区进行科普展览,吸引了大约1000名师生前来观展,现场气氛热烈,掀起校园科普热潮。夕阳西下,一件件展品灯光渐暗,科学的火种却已在年轻学子心中悄然点亮。这场跨越时空的对话,正为科技创新播下青春的种子。

3月26日,博物馆来到了宜宾双城小学,以“生命演化之旅”为主题,开展了一场别开生面的科普进校园活动。通过专题展板、化石展品、互动讲解与科普讲座等形式,全校1300余名师生沉浸式感受地球生命演化的壮丽史诗,在科学与探索的碰撞中点燃求知热情。活动以“从海洋到陆地,从远古到人类”为主线,展现了生命起源、恐龙时代、哺乳动物崛起等关键演化历程。孩子们簇拥在博物馆老师们身旁,目不转睛地观察化石细节,聆听背后的生命故事。

博物馆罗老师以《探索恐龙世界的奥秘》为题,带领学生开启了一场“穿越之旅”。她以化石为线索,通过复原动画、互动问答等形式,生动还原了恐龙的生存智慧、族群关系及灭绝谜题。这场跨越亿万年时空的对话,正以科学之光点亮少年心中的探索之火。

博物馆资源与课堂教育的深度融合,学生们不仅拓宽了知识边界,更培养了批判性思维与科学探究精神。

春回大地,万物竞发。当科学之风吹遍神州,从孩童到长者,求知的热情被点燃,科学的画卷徐徐展开。三月"科普活动月"期间,博物馆让科学之光照耀四方,如春日暖阳般滋养着人们的精神家园。

来源: 成都理工大学博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

成都理工大学博物馆

成都理工大学博物馆