图虫创意

过去50年,可控核聚变始终被困在一个怪圈当中——要温度就会失控,要稳定就得降温。正应了那句老话,鱼与熊掌不可兼得。难道这种未来能源真的就无解了?

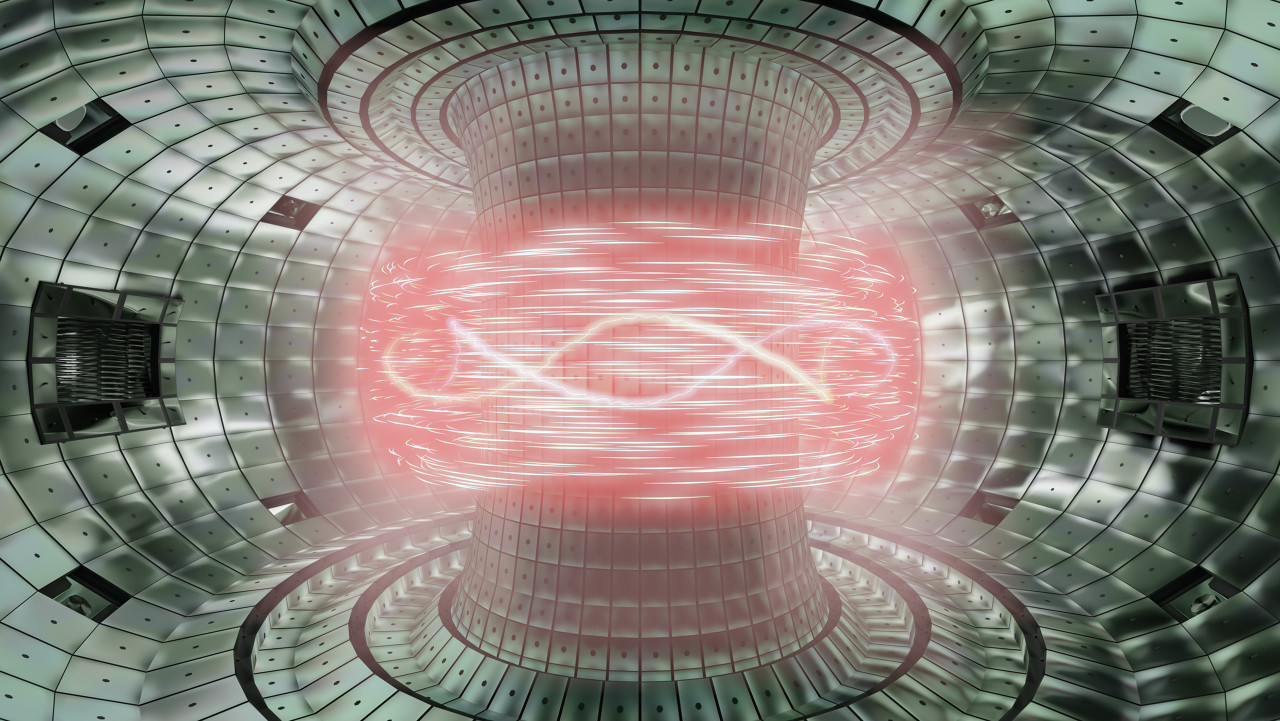

有一个装置点亮了科学界的希望,它首次实现了球形托卡马克+负三角形度的双重突破,证明鱼与熊掌可以兼得了。所以,它是怎么做到的?什么是球形托卡马克?什么又是负三角形度?

目前主流的托卡马克——也就是实现可控核聚变的特殊容器——有两种“体型”,巧的是,它们都跟吃的有关:传统环形托卡马克,它的形状较为扁平,中间空心,像是一个巨大的金属甜甜圈,其内部用超导磁铁产生磁场,把高温等离子体"困"在环形轨道中运行。该装置在磁场控制、加热技术等方面经过几十年的研究,积累了大量宝贵经验,是国际上主流的核聚变研究装置。国际热核聚变实验堆,即ITER,就是这种类型的代表,它的直径超过30米,重量相当于三座埃菲尔铁塔。所以又大又贵就是它的特点。

另一种托卡马克叫做球形托卡马克,它的核心特征在于更小的环径比——也就是装置中心孔洞的直径与整体直径的比例大幅缩小。这种结构让整个装置不再是扁平的甜甜圈,而是呈现出类似苹果核的紧凑形态。比如英国的MAST装置和我国的SUNIST装置,它们的体积通常只有传统型的1/10,所以球形托卡马克最大的特点就是“小而精”。

为什么科学家要费心设计这种"矮胖版"的托卡马克呢?当然是因为它能带来很多好处嘛:一方面,紧凑的结构有助于更有效地利用磁场,就像用更短的绳子来拴住宠物,球形设计能用更小的磁场强度控制等离子体,大幅降低能耗。另一方面,由于装置体积更小,建造和维护成本也相对较低。而最重要的一点,则是它更适合持续运行。2016年英国MAST装置实验显示,球形设计能更有效处理热量排放,这是实现商业发电的关键。

所以它才备受科学家们的关注,被视为未来实现商业化核聚变发电的有力候选者。而本次为我们带来突破的,正是一台球形托卡马克。

它叫做SMART——Small Aspect Ratio Tokamak的首字母缩写,来自西班牙塞维利亚大学的一支国际团队。它不仅外面的形状跟传统的装置不同,就连里面,等离子束的形状也跟传统不一样。它就是所谓的负三角形度了。

当我们去看一个托卡马克时,往往会关注它庞大的外观,但科学家们真正关注的却是装置内部那一团燃烧着的等离子体。其实,等离子体的“外形”也可以有所变化,这种变化就叫做“三角形度”。简单来说,三角形度描述的是等离子体横截面看上去是否带有“尖尖”的形状。正三角形度是传统托卡马克常用的一种等离子体形状,其横截面像一个英文字母“D”——等离子体外侧呈现平缓弧线,内侧则带有明显尖角。在这种形状中,等离子体的弯曲部分靠近托卡马克的外壁,整体比较平稳,但同时也容易产生一些不太受欢迎的边缘扰动。而当我们将"D"字左右镜像翻转,让原本内侧的尖角转移到外侧,这就是负三角形度。或许听起来有些反常,但正是这种“倒过来”的形状给等离子体带来了意想不到的好处,而且还是双重的。

首先是——稳定性。在高温等离子体中,内部的能量和粒子总是处于不断运动和碰撞状态,有时这种剧烈的运动会在边缘形成一些扰动,甚至引发强烈的“爆炸”,对装置的内壁造成损害。这种现象在专业上叫做“边缘局域模式不稳定”。负三角形度的等离子体形状恰恰能有效抑制这种边缘扰动,降低“爆炸”的风险,让等离子体在高温高压下依然能够保持稳定运行。更妙的是,负三角形度还使得热量能够在更大的区域内分散开来,从而减少单点过热的危险。换句话说,采用负三角形度设计的托卡马克,不仅能提高反应效率,还能延长设备的使用寿命,为实现长期、稳定的聚变反应提供了保障。其次,负三角形度还能让装置的散热更均匀,它能让装置底部的偏滤器——这相当于汽车排气管——面积增大50%,于是热量分布更加均匀,材料寿命也得以延长了数倍。

双重突破加持的SMART因此让我们再一次摸到了能源的圣杯。它不仅向我们证明了球形托卡马克结合负三角形度这一新思路在实际操作中的可行性,也为未来更大规模、更高效的聚变反应器设计提供了宝贵数据和实践经验。而且,它凭借着紧凑的设计,显著降低的建造和维护成本,让商业化也不再遥不可及。

这一次,我们离实现“清洁、无限能源”的梦想是真的又近了一步。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:火箭叔 科普作者

审核:姬扬 浙江大学物理学院 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划