在天津,一个普通观鸟人一年能看到多少种鸟?这是一个既有趣又引人深思的问题。为了回答这个问题,我们首先需要了解天津到底有多少种鸟。

天津位于东亚-澳大利西亚候鸟迁飞区(The East Asian-Australasian Flyway,EAAF)上,拥有山地森林、平原、滨海湿地、城市公园等多样化的生境类型,为众多鸟类提供了丰富的栖息地。截至2025年4月,天津鸟类名录中已经记录了475种野生鸟类。这个数字并非绝对的“天花板”,观鸟人偶尔还能发现名录之外的鸟类,进一步丰富这个数字。然而,通常来说,观鸟人在一年内看到的鸟类种数不会超过这个数字。

在这475种鸟类中,大约有310种属于相对常见的种类。其余的种类,由于数量有限、停留时间较短或特定的行为习性(如隐蔽的活动方式、晨昏活动或夜行性等),因此被观测到的机会相对较少。对于普通观鸟人来说,310个常见种类的数字,提供了一个相对可参考的范围。

事实上,除了自然界鸟类种数的限制外,观鸟人能看到多少种鸟,还取决于三个核心要素:观鸟水平、出勤频度和生境覆盖度。观鸟经验丰富的人通常能识别更多种类的鸟类;观鸟频率较高、投入时间较多的人,也更有可能看到更多的鸟类;而探索不同生境类型的观鸟人,则能见到更为丰富的鸟种。

观鸟者的五层进阶:

从“鸟盲”到“生态侦探”的成长图谱

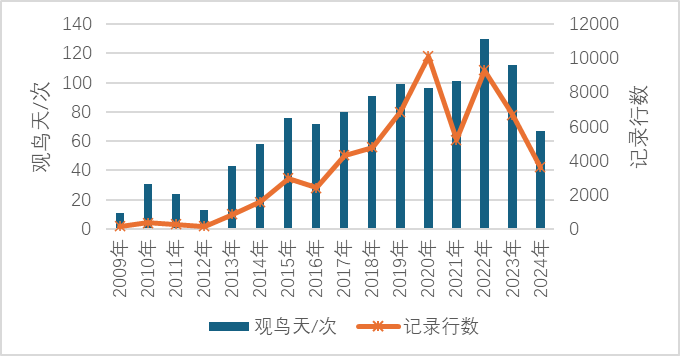

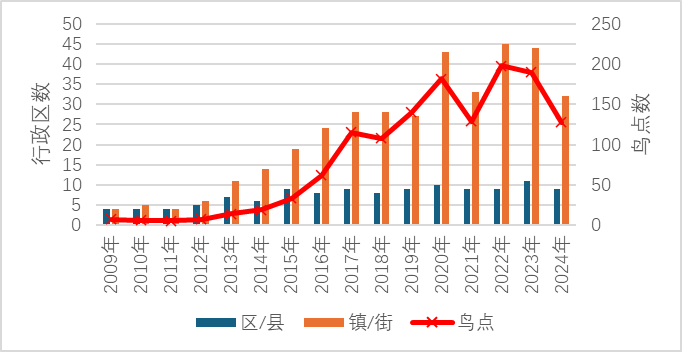

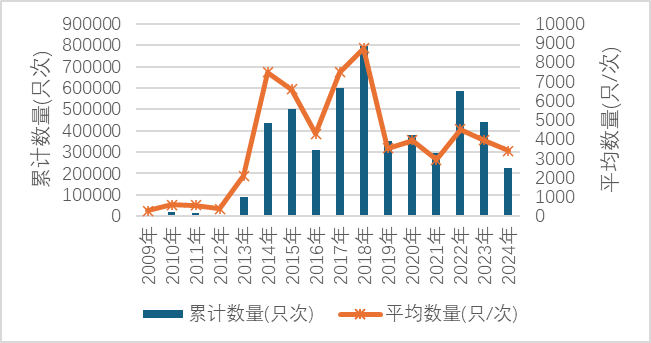

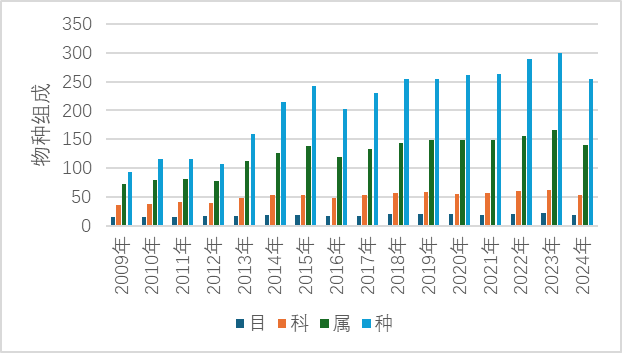

在观鸟人成长的不同阶段,他们能观察到的鸟类种类数量也会逐渐增多。以下是我个人在天津的观鸟记录,展示了从初学者到“老鸟”(对有长期观鸟经历的观鸟人的戏称)的成长历程。

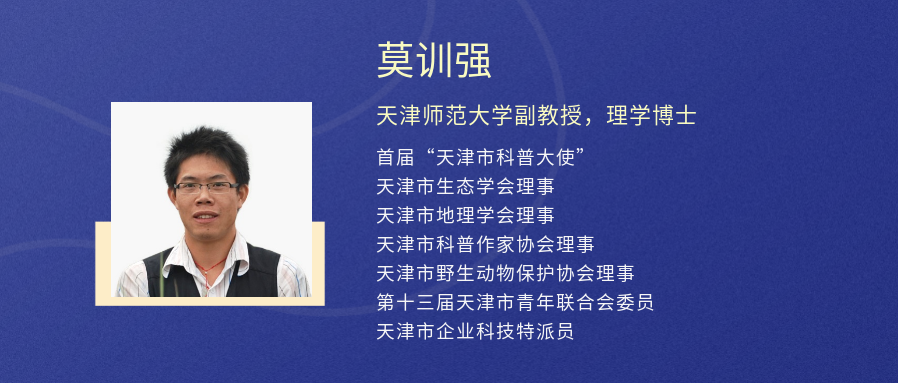

图1 观鸟人的五层进阶:从“鸟盲”到“生态侦探”的成长图谱

01.未入门——鸟类世界的“隐形人”

2007年前,约0~20种/年

认知水平:被动观鸟;尚未对鸟类形成基础认知,常将珠颈斑鸠称为“野鸽子”,混淆戴胜与啄木鸟,甚至不知鸡鸭属于鸟类;认为“万物皆麻雀”。

观鸟策略:年观鸟<5次,仅限于小区、公园主路等简单场景,依赖肉眼被动观察,尚未形成观察记录的意识。

成长标志:首次意识到“鸟有不同种类”,比如发现小区里的“灰棕色鸟”有的戴“白头巾”(白头鹎),有的长“花脖子”(珠颈斑鸠)。

花脖子的珠颈斑鸠

最陌生又熟悉的鸟——麻雀

02.入门级——叩响自然之门的“好奇探索者”

2007年~2012年,约20~100种/年

认知水平:熟悉20种以上常见鸟种的鉴定特征;能区分留鸟(如麻雀)与候鸟(如红嘴鸥);开始注意鸟类的特殊行为(如普通翠鸟捕鱼时“闪电般扎入水面”)

观鸟策略:学会使用8倍双筒望远镜观鸟,借助鸟类图鉴进行鸟类辨识;月均1-2次校园或城市公园主动观鸟,偶尔涉足郊野公园或自然保护区;用手机或笔记本记录看到的鸟种。

成长标志:在水上公园用望远镜看清普通翠鸟的“红肚皮”,激动地拍照发圈;理解观鸟需要“在适合的时间和适合的地点”,体会看到方尾鹟时“怦然心动的感觉”。

黄腹山雀在采食蚜虫

03.进阶级——系统探索的“生态学徒”

2013年~2016年,约100~200种/年

认知水平:关注鸟类“目级分类”(如鹤形目多有细长脚,鹰形目喙尖爪利);能快速区分红脚隼与燕隼;开始关注鸟类的迁徙规律(如3月越冬雁类迁离,5月份猛禽过境天津)和栖息地选择策略。

观鸟策略:开始配备单筒观鸟镜,用Excel记录观察数据(时间、地点、鸟种数量);周均1次观鸟;前往北大港、七里海等湿地开展鸟类调查;能够根据潮汐时间观察滩涂涉禽。

成长标志:坚持每月3次对北大港和七里海湿地开展常规的鸟类监测,深刻体会“生境差异造就鸟类多样性”;亲历北大港东方白鹳毒杀事件,深刻感受“人鸟冲突”和“人进鸟退”。

“长腿红娘子”——黑翅长脚鹬

04.老鸟级———精准定位的“鸟种猎人”

2017年~2020年,约200~250种/年

认知水平:能在飞行的灰椋鸟群中发现混群的紫翅椋鸟;通过振翅频率和举翅方式区分鹞和鵟;熟谙天津各大生境的“特色鸟种”及其居留规律;能够根据经验大致判断常见鸟类在天津出现的时间窗口。

观鸟策略:使用GPS标记和整理“个人鸟点”,使用Excel整理发布在记录中心和eBird上的记录;根据鸟类观察记录撰写观鸟年报或调查报告;周均2次观鸟或鸟类调查;覆盖重要类群的迁徙高峰、晨昏活动高峰及特殊天气(如大风后追踪迷鸟);深度参与公众观鸟普及活动的倡导和执行。

成长标志:根据时空特征和生态因子特征判断目标鸟类的活动规律,尝试从“被动观察”到“主动预测”的跨越;发现并报道多笔天津市野生鸟类新记录。

灰椋鸟群中的紫翅椋鸟(左一)

发现并报道中国鸟类新纪录——加拿大黑雁

05.劳模级——生态系统的“深度解读者”

2021年~2024年,约250~300种/年

认知水平:熟悉多年性成熟鸥类各年龄段羽态;能够通过鸣叫和鸣唱辨识本地50种常见雀形目;大力进攻柳莺类和飞版猛禽类的识别;理解鸟类与环境的依存关系,甚至通过“鸟种消失”预警生态问题。

观鸟策略:使用R分析鸟种频度,用ArcGIS模拟典型鸟类适宜分布区;使用录音设备记录鸟声;使用录音和轨迹半自动化整理鸟类记录;制定鸟类调查或监测年度计划,周均3次观鸟、鸟类监测或鸟类专项调查;足迹遍及天津大部分生境。

成长标志:2023年在天津记录300种野生鸟类,突破个人在天津的300种大关;继续发现并报道多笔天津市野生鸟类新记录;参与更新和维护天津市野生鸟类名录。

鸟类识别难度的天花板——柳莺类。极北柳莺种组的识别需要依赖其鸣声

优雅的疣鼻天鹅

鹰击长空——雀鹰

随着观鸟人的成长,每年能看到的鸟类种类数逐渐增加。从“鸟盲”到“生态侦探”,不同阶段的观鸟人在天津的年观鸟种数差异明显。对于入门级观鸟人来说,大约能看到20至100种鸟类;进阶者可观察到100至200种;而经验丰富的“老鸟”则能突破250种,甚至达到300种以上。“在天津,一个普通观鸟人一年能看到多少种鸟?”您得到问题的答案了吗?

给不同阶段观鸟人的“进阶指南”

从“鸟盲”到“生态侦探”的成长过程展示了观鸟人在技能和知识上的积累。随着对鸟类世界的认知逐步加深,观鸟人不仅能在天津的各个生境中发现更多种类的鸟类,而且开始意识到不同鸟种与其栖息环境之间的紧密联系。正如每个阶段的进阶都带来新的观鸟乐趣和挑战,那么如何帮助观鸟人更高效地提升技巧,顺利迈入下一个阶段呢?接下来,我们将为不同阶段的观鸟者提供一份“进阶指南”,帮助大家在不同的进阶路径上获得更加丰富的观鸟体验。

(1)未入门→入门:点燃自然敏感期。从“阳台观鸟”开始,记录每日看到的鸟类(麻雀、喜鹊也值得关注);阅读观鸟野外手册和观看鸟类科普视频;建立“鸟类是我们的自然邻居”的认知。

(2)入门→进阶:构建系统化知识。参加线下观鸟科普活动;掌握望远镜调焦、图鉴查阅技巧;制定“月度生境打卡计划”,每月解锁1个新地点,如3月水上公园、4月北大港;学习和实践鸟类计数。

(3)进阶→熟练:锤炼精准观测力。加入本地观鸟社群获取实时鸟讯;探索天津鸟类迁徙规律;逐个突破难点类群(如鸻鹬类、猛禽类、柳莺类的辨识);增加野外观鸟频次,观鸟足迹覆盖更多生境类型;对个人观鸟记录进行阶段性的汇总和分析。

(4)熟练→达人:深耕生态关联。参与政府或NGO的鸟类公民科学项目;撰写鸟类调查报告或“”鸟类-生境“关联报告,为栖息地保护提供数据支持;倡导、策划、实施公众观鸟科普活动,带领观鸟新人开展观鸟活动。

谁家新燕啄春泥

世界极危物种、国家一级重点保护鸟类——青头潜鸭

在限制中遇见自然的无限可能

从“误认戴胜为啄木鸟”到“通过鸣声辨别极北柳莺种组”,观鸟人的五层进阶,本质是人类对自然的关注度从“1%”到“100%”的趋近。在天津,即使是未入门者,也能在小区发现10种以上鸟类;而观鸟“劳模”300+种的野生鸟类记录,则不仅是数字的突破,更是对“候鸟驿站”生态密码的深度破译。

戴着“金框眼镜”的金眶鸻

当我们在七里海观察震旦鸦雀啄食芦苇秸秆,在北大港目送白枕鹤列队南飞,每一次举起望远镜都是一次与自然的对话。这些对话让我们懂得,观鸟的终极意义,不在于征服“475种”的天花板,而在于在能力、时间、空间的限制中,不断拓展对鸟类物种多样性的认知——正如候鸟永远在追寻更温暖的迁徙路线,人类永远在追寻与自然共生的美好图景。

本文原创,如需转载,请注明出处并联系我们

来源: 天津科学技术馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天津科学技术馆

天津科学技术馆