25岁的李女士在晨起时突然感到天旋地转,随即摔倒在地。她以为是低血糖,匆忙含了一颗糖,但眩晕感丝毫没有缓解。接下来的几天,每当她躺下、翻身或抬头时,眩晕就会突然发作,甚至伴随恶心呕吐。最终,她在神经内科检查无异常后,被转诊至耳鼻喉科,确诊为“耳石症”。

我国一项针对上海人群的研究显示,每年12月至次年3月,尤其是气温波动剧烈的初春时节,耳石症发生率显著攀升。这看似普通的眩晕背后,究竟藏着耳朵里怎样的秘密?

01 什么是耳石症?

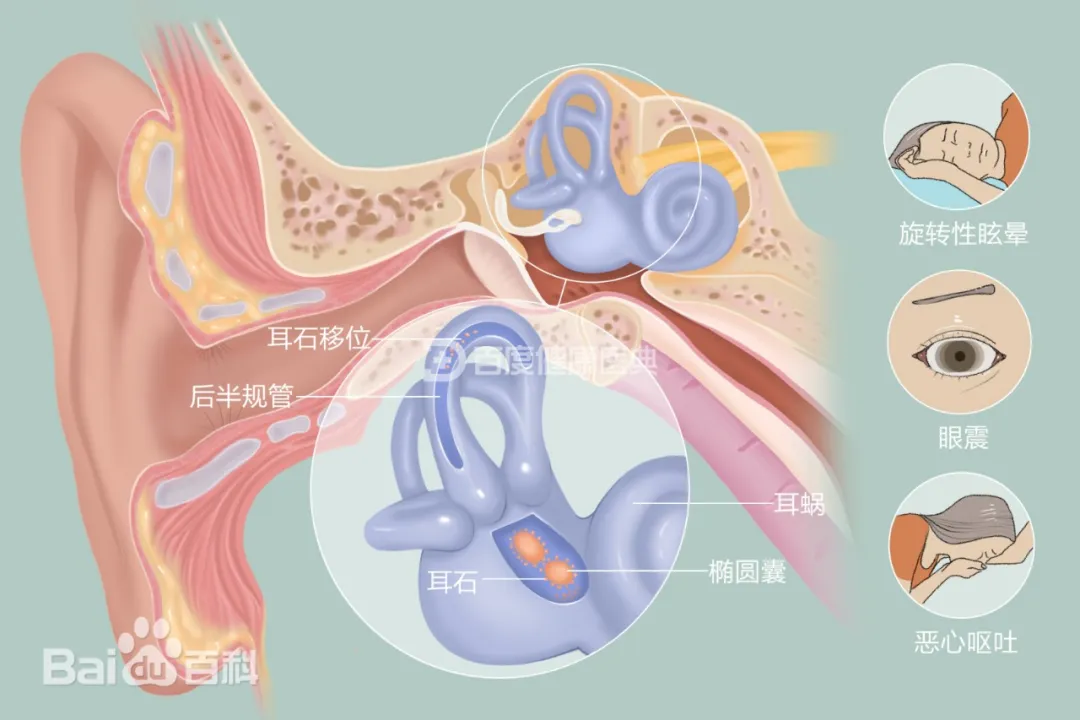

耳石症(学名:良性阵发性位置性眩晕,BPPV)是一种因内耳平衡系统故障引发的眩晕疾病。内耳中有一种微小的碳酸钙结晶,称为耳石(耳石颗粒),正常情况下附着于椭圆囊的耳石膜上,负责感知头部直线运动。当这些“小石头”意外脱落并掉入半规管(负责旋转平衡的管道)时,就会干扰内耳液体流动,向大脑发送错误信号,引发剧烈眩晕。

图源:百度百科

02 耳朵里的“石头漂流记”

耳石症的发病根源在于内耳中微小的碳酸钙结晶(俗称耳石)的异常脱落。当头部遭受外伤、因衰老或缺钙导致耳石结构脆弱、内耳供血不足,甚至长期熬夜扰乱内耳代谢时,这些本应紧密附着于椭圆囊的“小石头”便可能松动脱落。

一旦耳石掉入半规管(内耳中感知旋转运动的弧形管道),它们便会随着头部的转动像滚珠一样在管道内滑动,不断碰撞并刺激管道内敏感的毛细胞。这些毛细胞原本负责向大脑传递精准的平衡信号,此时却因耳石的干扰持续发出“身体在剧烈旋转”的错误警报。

更令人迷惑的是,眼睛看到的静止环境和肌肉关节传递的稳定姿势信号,与内耳发送的“天旋地转”信息截然相反,大脑如同同时接收两套矛盾指令的导航系统,瞬间陷入混乱,最终让人产生强烈的眩晕感,仿佛置身失控的旋转漩涡中。

03 症状与如何自查

耳石症的眩晕极具“迷惑性”,常被误认为低血糖或颈椎病,但可通过四个特征精准鉴别:

第一是“良性”,症状虽剧烈却有自限性,多数患者一周左右可自行缓解,但发作时头晕恶心如坐过山车,外出时突发眩晕还可能因跌倒酿成骨折等二次伤害;

第二是“阵发性”,每次眩晕来势汹汹,却像被按下了暂停键,往往只持续几秒到数十秒,极少超过1分钟;

第三是“位置性”,晕与不晕全看头怎么动——早晨起床、半夜翻身、躺下或抬头的瞬间最易触发眩晕,而一旦保持头部静止,天旋地转感便戛然而止;

第四是“真性眩晕”,患者眼前的世界仿佛被疯狂旋转的陀螺取代,常伴恶心呕吐,严重时双腿发软无法行走,但绝不会出现耳鸣或听力下降。

自查提示:若在特定动作后出现短暂“天旋地转”,静卧后迅速缓解,且无其他神经系统异常(如手脚麻木、言语不清),很可能是耳石症作祟,需尽早就医确诊。

04 及时就医,挂对号

耳石症患者初诊时极易挂错科室——不少人因眩晕联想到脑血管问题,直奔神经内科,结果兜兜转转延误治疗。

正确做法是优先选择眩晕专病门诊,若医院未设此专科,则应首诊耳鼻喉科。专业医生通过手法复位治疗,往往能让患者体验到“一键关机”般的奇效:眩晕感瞬间终止。不过,约三成患者复位后仍有轻度头晕或漂浮感,这并非治疗失败,而是因内耳平衡系统(前庭功能)需要数日至数周“系统重启”,此时不必卧床静养,适度散步反而能加速神经代偿。

需要特别注意的是,复位操作需严格评估适应症,尤其合并颈椎病、椎动脉狭窄的患者属手法复位禁忌人群,强行转头可能导致颈椎关节错位甚至神经血管损伤。

审核专家:马骏,温州医科大学附属第一医院;李传福,中国科普作家协会会员

靠谱出品

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二