【前言】“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编近日读到了这项2023年8月17日发表于《Remote Sensing in Ecology and Conservation》上的研究文章,题为《结合环境DNA与遥感变量绘制大型河流鱼类物种分布图》。虽然不算太新(2023年发表的),但是很有意思。该研究团队巧妙地融合了环境DNA(eDNA)宏条形码技术与高分辨率遥感数据,并借助机器学习模型,成功绘制了瑞士和法国境内罗讷河鱼类物种的分布图,其最大的亮点在于开创了一种快速、高效且精确地监测大型河流生物多样性的新方法,尤其是在缺乏传统调查数据的区域,展现了遥感变量在近似鱼类物种分布生态决定因素方面的巨大潜力,为未来的河流保护和管理提供了强有力的技术支撑。

一条河里到底有多少种鱼?又是哪些鱼,喜欢生活在什么地方?过去,我们要了解这些问题,往往得靠人下河去捞鱼、数鱼,还要分类、做记录,真的是又辛苦又花时间。而现在,科学家们用一种新办法,居然可以“从水里读出鱼的踪迹”,甚至还可以用卫星来“看鱼”。这可不是科幻小说,而是真真实实发生在法国和瑞士之间那条叫“罗讷河”的大河上的最新科学研究。

这条河,全长800多公里,从阿尔卑斯山流出来,一直流到法国南部地中海,是欧洲重要的河流之一。河里不仅风景美,还有很多种鱼。可是近年来,随着人类活动越来越多,比如修建水坝、城市扩张、气候变暖,河里的生态系统也慢慢变了,很多地方的鱼都少了,甚至有的地方都找不到以前常见的鱼类了。

那么,怎么才能知道这些鱼还在不在?它们搬家了吗?还是环境变差了?科学家们就想出了个新招儿,把高科技用到了河流里。这次研究,他们主要用的是两个工具:一个叫“环境DNA”(eDNA),一个叫“遥感卫星”。

环境DNA这个词,听着有点吓人,其实挺好懂。我们人类、动物在环境中活动时,身体总会掉点“东西”——比如皮肤细胞、毛发、排泄物等等。鱼在水里游来游去,也会留下自己的痕迹,这些痕迹里就含有鱼的DNA。科学家只要从水里取一点样本,再用仪器一测,就能知道这片水里曾经有什么鱼出现过。

就像你走在沙滩上会留下脚印,鱼在水里也会留下“DNA脚印”。所以,这种办法非常适合监测水里的生物,不用打捞、不伤害动物,也不会破坏环境。是不是很神奇?

在这项研究中,科学家就在罗讷河流域选了110个点取水样。经过分析,他们一共识别出了71种鱼类,其中有29种是比较常见、数据比较完整的,于是就选它们来进一步做分布研究。

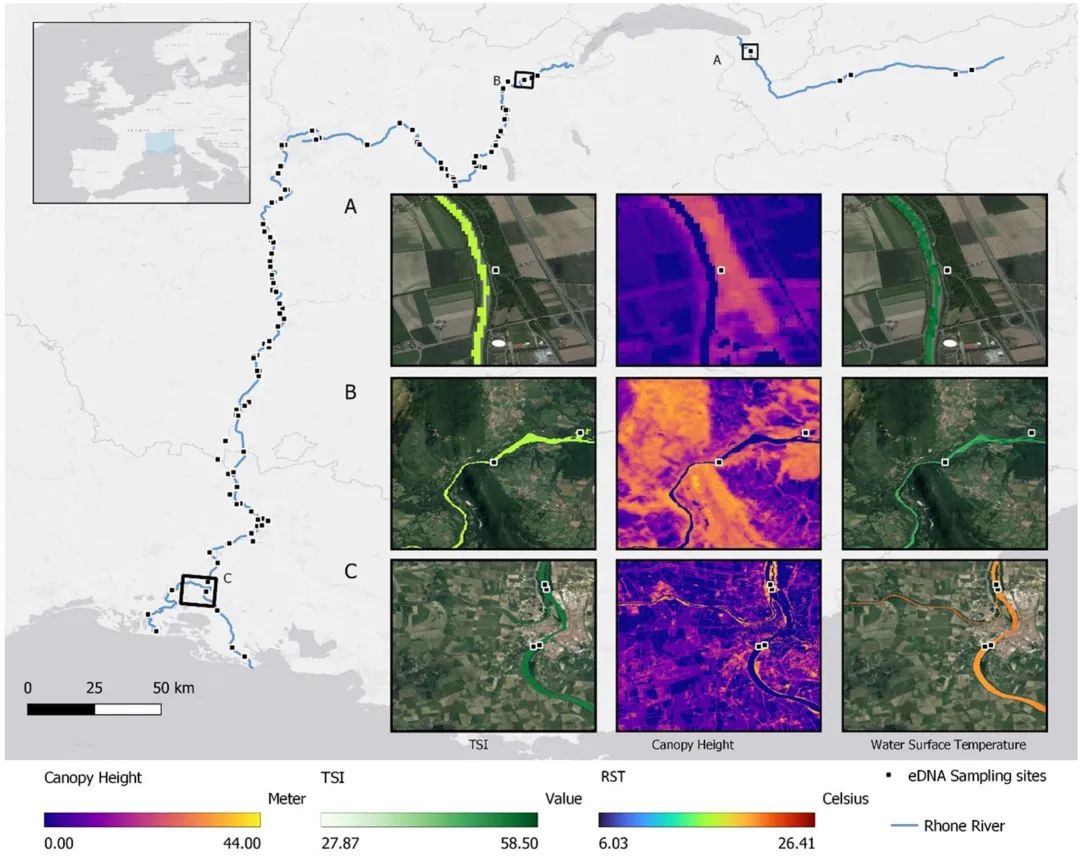

上图:罗讷河在瑞士和法国境内的环境DNA(eDNA)采样点分布(背景地图)。同时,插入的小地图展示了三个采样点(A、B、C)的遥感变量数值,包括营养状态指数(TSI)、树冠高度和河流表面水温(RST)。为了更清晰地展示,A、B、C三个点的比例尺不同,并且这三个变量使用了不同的颜色映射。图源:Zong, Shuo, et al.(2024)

你可能会好奇,查鱼不是在水里做事吗?卫星离水那么远,怎么帮得上忙?

原来,卫星上的遥感仪器可以拍摄地面,还能测出水的温度、颜色、透明度,甚至还能判断水中有没有很多浮游植物,是不是有营养过剩的问题。除了水本身,卫星还能“看”到岸边的植被覆盖、地形坡度、城市分布等等。这些都是影响鱼类生活的重要环境因素。

比方说,有些鱼喜欢清澈的水,有些鱼能适应泥多的浑水;有的鱼喜欢水冷一点,有的鱼适合在温暖的地方生活……这些信息,卫星能帮我们抓个大概。

所以,科学家就把这些卫星获取的信息,和eDNA得到的“哪儿有哪种鱼”的数据结合起来,喂进电脑里,用一种叫“机器学习”的方法建模。简单来说,就是让电脑通过分析这些数据,学会哪些地方更可能有哪种鱼。

他们用了三种不同的模型,分别是GLM(广义线性模型)、GBM(梯度提升模型)和RF(随机森林模型)。这几个模型名字听着复杂,其实可以理解成不同风格的“人工智能”,它们都能从大量数据中找出规律,最后再预测其他地方是不是也有相同的鱼类。

模型跑出来之后,科学家就能看到一个个物种的“热点图”。也就是说,哪些地方适合某种鱼,哪些地方不太适合。

比如,像刺鱼、狗鱼这些鱼类,它们就偏爱冷一点、清一点、水流快的上游河段。这就跟人有的喜欢高山清泉,有的喜欢大城市一样,鱼的“性格”也不一样。

而像鲤鱼这种在中国也很常见的鱼,它们更能忍受水温高、透明度低的水域,喜欢下游一些相对“热闹”的地方。

除此之外,地形坡度、水中的叶绿素含量、水体透明度、初级生产力(也就是浮游植物多不多)等因素,对鱼的分布也有很大影响。这些信息原来科学家们只能靠经验、慢慢摸索;现在有了遥感和eDNA,就能一次性地快速搞清楚。

科学家还发现,整个罗讷河鱼类分布有一个明显的“空间梯度”——从源头往下游走,物种组成也在发生变化。上游水清流急,鱼的种类相对少一些,但多是耐寒、喜欢氧气足的鱼;到了中下游,水慢了,温度升了,鱼的种类也多起来。

这种规律,其实在中国的长江、黄河、珠江等大河里也可能存在。只是过去我们没有这样大规模结合eDNA和遥感的研究方式,现在总算有了一种全新的手段。

环境DNA(eDNA)在水生物多样性监测中扮演着日益重要的角色。eDNA技术能够以非侵入式的方式快速、高效地检测水域中存在的各种生物,从微生物到鱼类等大型生物,“尽收罗网”。相较于传统的捕捞、观察等方法,eDNA具有更高的灵敏度,能够发现稀有或难以捉摸的物种,并能同时监测多个物种,从而更全面地评估水生生态系统的健康状况和生物多样性,为保护工作提供关键信息。©Linda Wong | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)(CC BY-SA 4.0)

读者可能会说,这么多数据、模型、图表,听起来挺厉害的,可跟我有啥关系?

其实关系可大了。我们现在正面对一个全球性的难题:很多淡水鱼类正面临灭绝风险。根据联合国的数据,全球有三分之一的淡水鱼类面临灭绝威胁,而它们很多是我们食物链的重要一环。更不用说,鱼类的存在也能反映出水质好不好、生态系统稳不稳定。

有了这种新方法,政府/环境部门就可以用更高效、更便宜的方式来监测河流健康,不需要年年组织大规模人力下河搞调查,只要定期取点水样,加上卫星数据,就能了解整个流域的生态状态。

而我们普通人也可以从中受益,比如——我们吃的鱼是不是来自健康的水体?我们的水源地有没有问题?哪里适合发展生态旅游、观鱼、钓鱼?……甚至还可以在城市河道治理、湿地恢复中提供参考。

最让人激动的是,这项研究展示了一种可能性——也许未来我们真的可以拥有一张“活的河流地图”。这张地图,不光是地形地貌,更重要的是记录着各种鱼类、植物、微生物的分布和变化,就像给整个河流装上了“生态体温计”。

而且,这种方法也不光适合罗讷河,还可以推广到中国的长江、黄河,甚至到湖泊、湿地、海岸。只要水里有DNA,就有可能被“读”出来;只要天上有卫星,就可以看到地面的变化。

如此一来,科学家已经不再只是“拿网捞鱼”的人了,而是像侦探一样,用各种技术线索,还原水下世界的真实面貌。也许以后,我们只需一瓶水、一张图,就能知道一个地方生态好不好,有没有“鱼来鱼往”的生命活力。

说到底,这项研究让我们重新认识了“水”的神奇。水不仅能滋养万物,它还像一本记事本,悄悄地记下了所有经过这里的“生命故事”。鱼游过去留下DNA,人类也留下了自己的痕迹——只是我们过去看不见、听不到。现在,科学家用新的方法,帮我们“听见”了这些声音,“看见”了这些痕迹。

其实,eDNA的应用不仅是水生生物。就拿昆虫来说,过去,研究人员通常需要直接捕捉昆虫才能获取它们的DNA进行物种鉴定或生态研究;而有研究表明,这类昆虫在与野生花卉互动后,会将自身的环境DNA(eDNA)遗留在花朵上。当昆虫在花朵上停留、觅食花蜜或花粉,或者仅仅是爬行时,它们身体的某些细胞、分泌物(如唾液、排泄物)、脱落的毛发或表皮等都可能附着在花朵的结构上,例如花瓣、花蕊等。这些物质中就包含了该昆虫的DNA。上图是一株射干植物上的野蜜蜂。©Linda Wong | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

文 | 王海诗(Amphitrite Wong)

审核 | Richard

排版 | 绿叶

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会