在眼科门诊中,经常会听到患者忧心忡忡地问:“医生,我查出得了白内障,是不是马上就得做手术啊?”手术在大家的认知里,往往伴随着风险与未知,让许多患者心生恐惧。那么,得了白内障就一定得做手术吗?

白内障究竟是怎么回事**?**

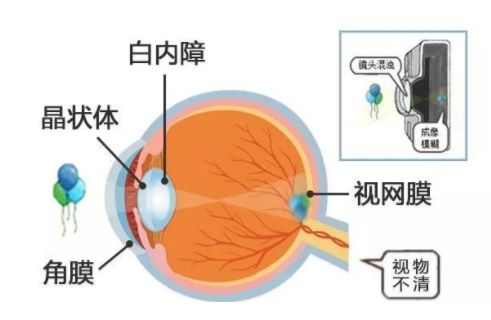

白内障,简单来说,就是眼睛里原本透明的晶状体变混浊了。晶状体就如同相机的镜头,负责将光线聚焦到视网膜上,可当它因各种原因发生混浊时,光线进入眼内受阻,视力便会逐渐下降。

老化是导致白内障较为常见的原因,随着年龄增长,晶状体的蛋白质逐渐变性,混浊也就慢慢出现了。此外,遗传因素、眼部外伤、长期使用某些药物(如糖皮质激素)、患有全身性疾病(像糖尿病),以及长期暴露在紫外线环境中等,也都可能引发白内障。

并非所有白内障都需立刻手术

天津大学爱尔眼科医院华夏院长表示,在白内障早期,晶状体混浊程度较轻,对视力的影响可能微乎其微。此时,患者可能只是偶尔感觉看东西有点模糊,或者在光线昏暗时视力稍受影响,但日常生活基本不受干扰。这种情况下,通常不需要马上手术。医生一般会建议患者定期进行眼部检查,密切观察白内障的发展情况。

手术治疗的时机与必要性

当白内障逐渐进展,视力下降到一定程度,严重影响患者的日常生活质量时,手术就成为必要的选择。一般来说,当患者的矫正视力下降到 0.5 以下,且日常生活受到明显影响,比如阅读困难、走路容易摔跤、开车看不清路况等,医生就会建议考虑手术治疗。

但这并非绝对标准,对于一些对视力要求较高的特殊职业人群,如飞行员、精密仪器操作人员等,即使视力还未降到 0.5,若白内障已经对其工作造成困扰,也可能需要提前手术。

如果白内障长期不治疗,任其发展到过熟期,还可能引发一些严重的并发症。晶状体过度膨胀,可能导致青光眼急性发作,眼压急剧升高,患者会出现剧烈眼痛、头痛、恶心、呕吐等症状,若不及时治疗,可在短时间内造成不可逆的视力损伤。因此,为了预防这些并发症的发生,当白内障发展到合适的阶段,及时进行手术是明智之举。

来源: 爱尔眼科

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天津大学爱尔眼科医院

天津大学爱尔眼科医院