近日,西湖大学仇旻教授团队在Science Bulletin发表突破性研究成果,巧妙运用薄膜沉积技术,在被誉为“地表最强生物”的水熊虫体表制作出微米级金属图案,不仅为其披上“金属铠甲”,同时实现了人工操控生物体运动的奇妙构想。该研究突破了传统加工技术的应用边界,当精密的纳米科技与亿万年的生命演化相遇,或将碰撞出令人惊叹的科技奇点。

研究亮点:

1. 首次在活体生物体表实现金属薄膜沉积

2. 基于磁性金属图案实现活体生物人工操控

在纳米科技日新月异的今天,紫外光刻、电子束光刻、纳米压印等先进微纳加工技术已能精准地在各类无机材料表面构造复杂图案。然而,一个更具挑战性的科学命题随之浮现:我们能否突破传统基底的限制,在鲜活的生命体表面实现微观结构的精准构筑?尽管生物电子器件研究蓬勃发展,但现有微纳加工技术严苛的工艺环境与生物属性不相容,使得许多研究者对活体表面的直接图案化研究持谨慎态度。特别是对于动物皮肤这类具有动态生理特性的活体界面,如何与功能性材料稳定集成,仍然属于未解之谜。

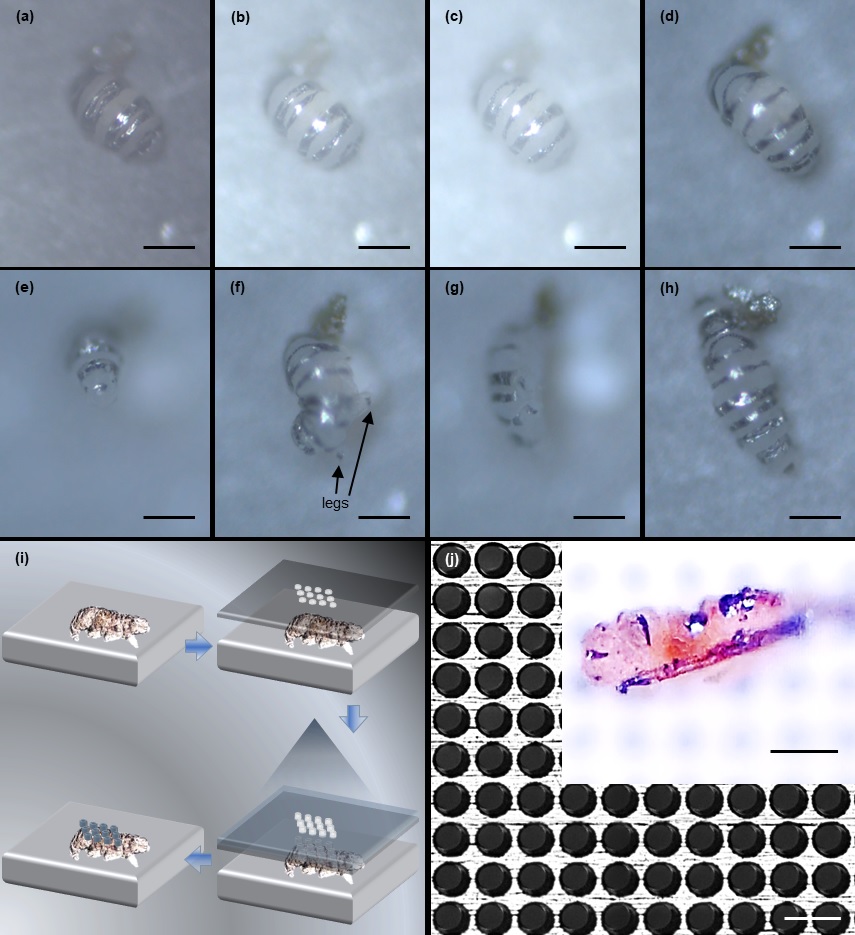

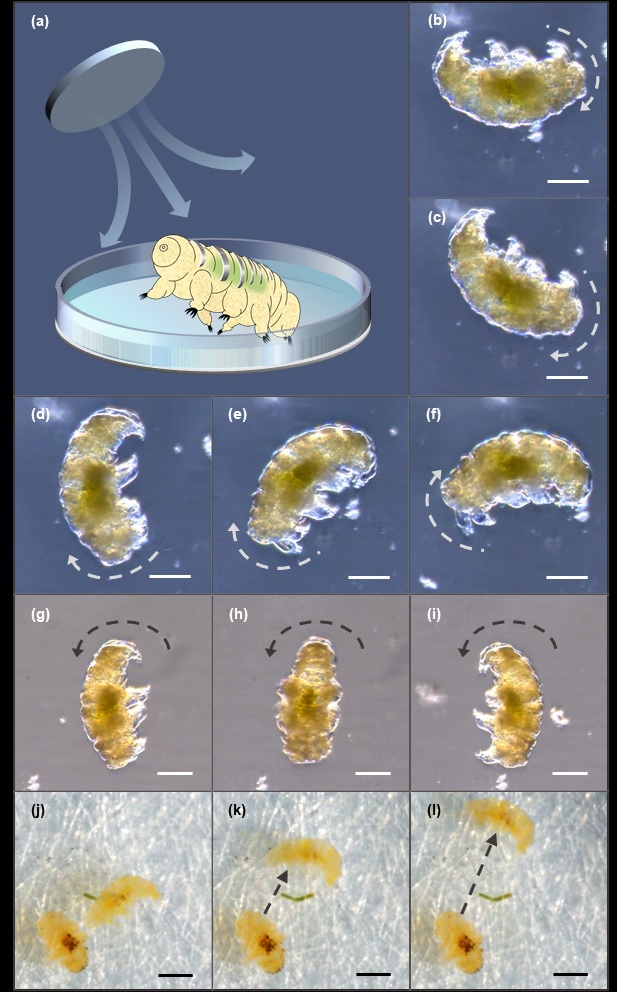

西湖大学工学院仇旻教授课题组通过将半导体薄膜沉积技术(磁控溅射和电子束蒸发)应用于水熊虫,首次实现了在活体生物表面制备微米尺度功能性金属图案。水熊虫(缓步动物)是一类具有超强环境耐受力的微型生物,能在-273℃至近100℃环境温度、极端脱水、强辐射、高压及有毒环境等条件下存活。研究团队巧妙利用水熊虫的隐生状态(代谢暂停的抗逆状态),成功在其体表沉积金属薄膜。加工完成后,置于合适的水化条件,水熊虫便能恢复自主活动,金属薄膜自然撕裂形成条纹状结构。不同的金属修饰会赋予水熊虫不同的特性,借助磁性金属结构可以实现在外加磁场调控下对其运动控制(旋转、滚动和平面位移)。

图1. 附着金属图案的水熊虫(比例尺为100 µm)

图2. 通过外加磁场人工操控水熊虫 (比例尺:b-i为70 µm;j-l为200 µm)

该研究开辟了针对活体生物尤其是缓步动物微纳加工的新领域,不仅为极端环境生物适应性研究提供了新思路,更展示了生物-无机杂化系统的巨大潜力。未来,利用电子束光刻、3D打印等先进微纳加工技术,有望在生物体表面特定位置制备更加细微结构,通过光、电、热等手段对特定部位实施精准操控,在新型生物电子器件、微型生物机器人以及深空生命探测等领域具有重要的应用前景。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社