生命进化简史

如果一直关注时空通讯的文章,早就应该知道地球已经经历了46亿年的演化,而生命起源也在38亿年前就悄然诞生了。生命由简到繁,最初的生命形式极其简单,可能只是一些在原始海洋中偶然形成的有机分子聚合体。

随着时间推移,这些分子聚合体逐渐具备了自我复制的能力,这是生命诞生的关键一步。随后,出现了原核生物,它们没有细胞核,结构十分简单。蓝藻便是早期原核生物的代表,它们通过光合作用,利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气。

随着蓝藻等光合生物的大量繁殖,地球大气中的氧气含量开始逐渐增加,这一过程被称为 “大氧化事件”,为后续生命的进化奠定了重要基础。

大约在 20 亿年前,真核生物出现了。真核生物细胞具有细胞核,内部结构变得复杂起来,这使得它们能够执行更复杂的生命活动。但这些生命都还是肉眼看不见的,随着时间继续,多细胞生物开始崭露头角。最初的多细胞生物可能只是一些简单的细胞聚集,后来逐渐分化出不同的组织和器官,形成了更复杂的生命形式。

生命从肉眼看不见到越长越大,从而让我们的地球演化从冥古宙跨越到了显生宙。所谓显生宙就是生物以肉眼能够看到的形式显示出来,生物进化的这一步足足用了三十多亿年。显生宙起始于约 5.4 亿年前,地球上发生了一件意义非凡的事件 —— 寒武纪生命大爆发。

在这个短暂而奇妙的地质时期内,地球上突然涌现出大量不同种类的无脊椎动物,如三叶虫、奇虾、怪诞虫等。它们形态各异,有的身披坚硬的外壳,有的长着复杂的附肢。这一时期生物多样性的急剧增加,标志着生命进化进入了一个全新的阶段。

之后,脊椎动物开始登上历史舞台。最早的脊椎动物是一些类似鱼类的生物,它们生活在海洋中,具有脊椎骨,这为动物的身体提供了更好的支撑和保护。随着进化的推进,一些鱼类逐渐进化出了能够在空气中呼吸的肺,它们开始尝试登上陆地,这便是两栖动物的祖先。

大约 3 亿年前,爬行动物出现了。随后,爬行动物进化出了羊膜卵。这种卵具有坚硬的外壳,能够在陆地上孵化,就是如今人们称呼的“蛋”。有些人老是纠结于先有鸡还是先有蛋,其实生物进化并非如此简单,从物种进化的顺序来看,应该是先有显形动物,才进化到卵生动物。而出现了卵生动物,才使得爬行动物真正摆脱了对水环境的依赖,进化成为了陆生动物。

恐龙便是爬行动物在中生代的杰出代表,它们主宰地球长达 1.6 亿年之久。

在恐龙称霸的时期,哺乳动物的祖先已经悄然出现。所谓哺乳动物,就是不再生出一个或一堆蛋来孵化,而是在肚子胎盘里就孕育出幼崽,然后再生下来,通过哺乳让后代长大。这种恒温、胎生和哺乳等特征,在适应环境方面具有独特的优势,为后来进化出高智慧生物~人类创造了条件。

然而,在恐龙的阴影下,哺乳动物长期处于小型、边缘的生态位。直到 6500 万年前,一颗小行星撞击地球,导致恐龙等大量生物灭绝,为哺乳动物的崛起创造了机会。所以,有时候巨大天灾对物种进化来说也并非都是坏事。

恐龙灭绝后,哺乳动物逐渐进化出了各种不同的类群,包括较为聪明的灵长类动物。灵长类动物经过漫长的基因突变,终于在约200 万年前,进化出了人类的祖先~直立人。他们开始与其他动物分道扬镳,直立行走,渐渐学会了使用工具,大脑也进一步发育。之后,随着语言概念的不断复杂化,早期古人类的思维变得复杂起来,演化出了现代人类的祖先~智人,他们从非洲迁徙到世界各地,成为了地球的新主宰。

从生命诞生之初的简单分子,到如今丰富多彩的生物世界,历经数十亿年的进化,不断适应环境,创造出了一个又一个生命奇迹。然而,一个令人费解的现象始终存在:历经如此漫长的进化,各种生物遵守物竞天择适者生存法则,与疾病作了几十亿年斗争,本应早就洞悉了疾病的奥秘,为什么依然受着疾病的威胁和折磨呢?

现在,我们就来深入讨论一下这个问题。

首先,进化并非完美无缺

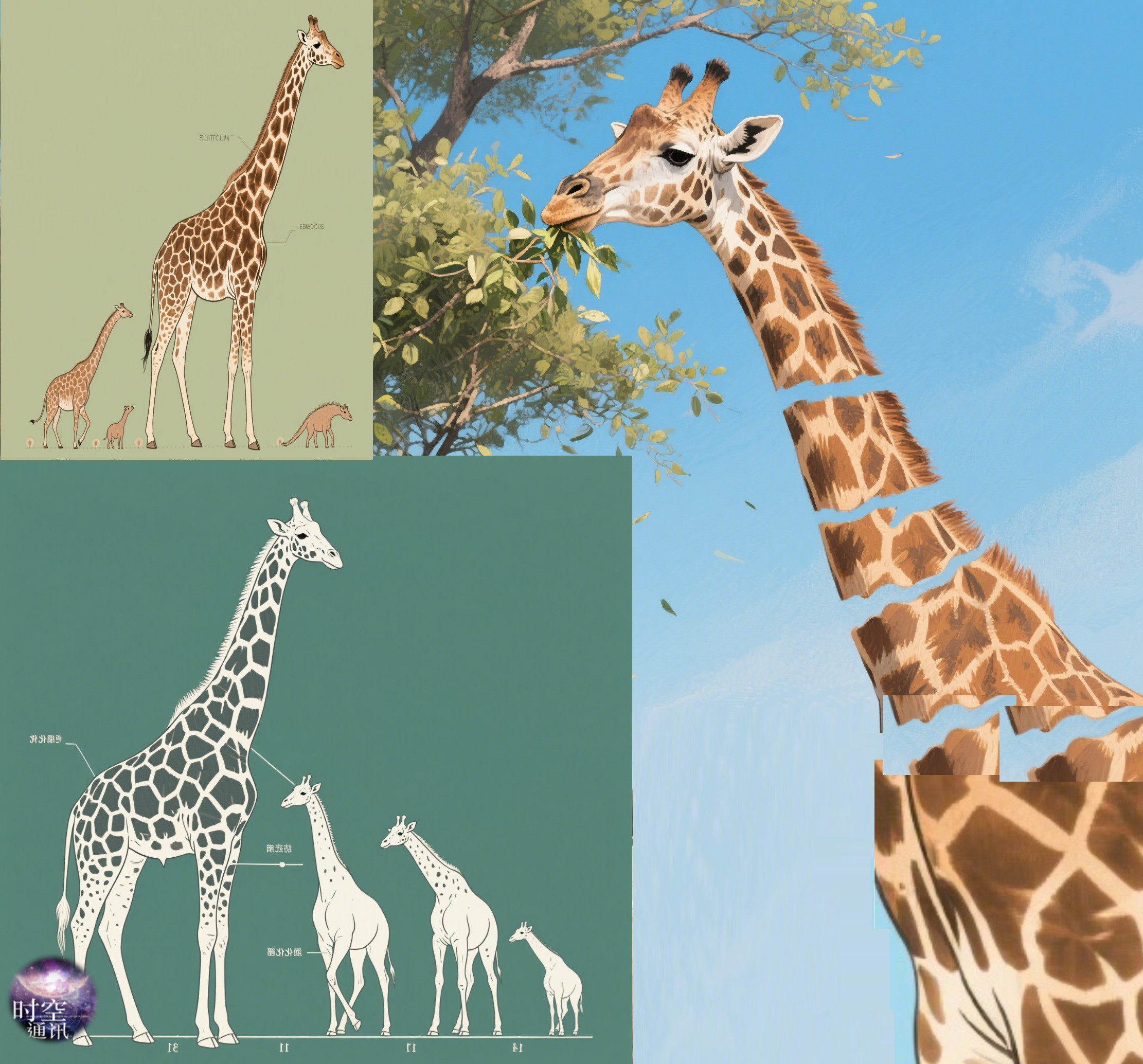

进化,本质上是生物持续适应环境的过程,可它绝非一条通往完美的康庄大道。动植物的进化,是在形形色色的环境压力下,循序渐进完成的。每一次进化改变,目的都是为了更好地生存与繁衍。就拿长颈鹿来说,它们进化出长长的脖子,是为了吃到高处的树叶,在食物竞争中占据上风。

但这一进化在解决觅食难题的同时,也带来了新麻烦。长颈鹿的长脖子需要强大的心血管系统来供血,这大大增加了心脏负担,致使它们在心血管方面面临更多潜在健康隐患。

而且,进化依托于生物现有的遗传变异。动植物的基因在复制时,偶尔会出现差错,这些差错便是变异的源头。当某种变异能助力生物更好地适应环境,拥有该变异的个体便更有机会存活并繁衍后代,进而将变异传递下去。

但变异具有随机性,并非每次都能精准解决所有问题,也无法预见未来的挑战。以人类眼睛为例,虽说它是极为精巧的器官,可也存在设计上的 “瑕疵”。比如,视网膜的神经纤维位于前端,会遮挡部分光线,这是进化过程中,为满足当时生存需求而做出的妥协。所以,从进化视角看,动植物永远处于 “修补” 与 “改进” 状态,根本无法达到“完美”或完全不生病的理想境地。

由此,由于基因导致的疾病就永远也无法消灭,甚至成为影响人类生存和健康的主要根源。

细菌和病毒,也在不断进化

细菌和病毒,作为地球上古老且微小的生物,同样在漫长岁月中持续进化。而它们的进化目的,同样是为了生存,它们的生存之道,就是依托其他生物机体为宿主,筑巢繁衍,在这个过程中,难免会对宿主产生危害,有时甚至是致命的,这就是生物对疾病防不胜防又一个根源。

病毒和细菌的进化速度,远远快于动植物,常常让动植物难以招架。

细菌是有细胞结构的微生物,繁殖速度快得惊人。在适宜环境下,部分细菌每隔几十分钟就能分裂一次。这种以几何级繁殖速度,意味着短时间内细菌群体就能暴增,细菌基因变异的机会也暴增,这种变异也可称之为进化,且速度极快。

由于细菌数量庞大,总会有一些细菌产生能抵御外界不利因素的变异。比如,抗生素被广泛使用后,原本对抗生素敏感的细菌群体中,出现了因基因突变而具备抗药性的个体。这些抗药细菌能在含有抗生素的环境中存活下来,然后继续繁殖,致使整个细菌群体逐渐对抗生素产生耐药性。

病毒则更为特殊,它们没有细胞结构,本质上就是一段包裹在蛋白质外壳内的核酸(DNA 或 RNA),是一种只能寄生在其他生物细胞内才能生存和繁殖特殊存在,对于它是不是属于生命体,科学界尚存在争议。这种游离于生物与非生物之间的越界存在,也同样在不断地变异或进化,以应对宿主的排斥。

当病毒感染宿主细胞后,会利用宿主细胞内的物质和能量来复制自身。在这个复制过程中,病毒的核酸极易发生变异。以流感病毒为例,其表面有两种关键蛋白:血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)。这两种蛋白如同病毒的 “钥匙”,用于打开并进入宿主细胞。

由于流感病毒变异频繁,导致其 HA 和 NA 蛋白的结构不断变化。这就是为什么我们每年都要接种不同的流感疫苗,因为流感病毒不断进化出了新 “钥匙”,使得之前的疫苗无法有效识别和防御它。

因此,从某种程度上讲,动植物与细菌、病毒之间的关系,就像一场永无止境的军备竞赛。动植物为抵御细菌和病毒入侵,进化出了各类防御机制。植物拥有坚硬的细胞壁,可阻挡部分病原体进入;许多动物则进化出复杂的免疫系统,能够识别并消灭入侵的细菌和病毒。

免疫系统中的白细胞,就如同身体里的 “警察”,能识别病原体特有的分子结构(抗原),随后启动一系列免疫反应将其清除。然而,细菌和病毒却不断变化出应对之策,以突破这些防御。一些细菌会分泌特殊的酶,分解植物细胞壁,进而进入植物细胞内部。病毒则通过变异改变自身抗原结构,让宿主免疫系统难以识别。

这种宿主与病原体之间的相互对抗和适应,推动着双方不断进化。比如,有一种寄生虫会感染某种蜗牛,被感染的蜗牛原本外壳较薄。随着时间推移,蜗牛群体中逐渐出现外壳变厚的个体,这些外壳厚的蜗牛更不易被寄生虫穿透,从而在生存竞争中占据优势。但寄生虫也不会坐以待毙,它们同样在进化,会进化出更尖锐的 “工具”,来穿透蜗牛变厚的外壳。

生病也是一种让生物保持平衡的机制

尽管细菌和病毒会使动植物生病,但从生态系统角度看,这种关系在一定程度上维持着生态平衡。当某种动植物数量过多时,细菌和病毒引发的疾病能够控制其种群数量,避免过度繁殖对资源造成过度消耗。

例如,森林中的树木若没有疾病调节,可能会过度生长,导致空间和养分竞争过于激烈,最终影响整个森林生态系统的稳定。而适度的疾病发生,能淘汰一些体弱的树木,让更健康、更适应环境的树木存活下来,有利于森林生态系统的更新与发展。

同时,细菌和病毒并非总是对动植物有害。在长期进化过程中,有些细菌和病毒与动植物形成了共生关系。比如,人类肠道中有大量有益细菌,它们帮助我们消化食物、合成部分维生素,对我们的健康至关重要。还有一些病毒,感染宿主细胞后会将自身基因整合到宿主基因组中,在某些情况下,这些整合的病毒基因可能赋予宿主新特性,促进宿主进化。

数十亿年的进化,并未让动植物摆脱生病的困扰,这是由于进化本身存在局限性,以及细菌和病毒持续不断的进化挑战。这场动植物与细菌、病毒之间的进化较量,还将在地球这个大舞台上继续上演。它们之间错综复杂的相互关系,不仅影响着每个物种的生存与繁衍,也塑造着整个生态系统的面貌。

时空通讯原创文章,请尊重作者版权,感谢阅读。

来源: 时空通讯

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

时空通讯

时空通讯