重庆自然博物馆(中国西部科学院旧址)前身为实业家卢作孚于1930年创办的中国西部科学院。抗战时期,这里接纳安置了十余家科研机构与数百位科学家,成为中国科学界的“诺亚方舟”和“战时学术研究中心”。

2023年该馆成为全国科学家精神教育基地,常设“科学魂,强国梦——中国西部科学院旧址历史陈列”“地史百年,壮丽画卷——中国地质调查所历史陈列”“历史风云,地震观测——北碚地震台历史陈列”等展览,并设“惠宇讲堂”“咏霓讲堂”“作孚讲堂”“兼善读书会”,向公众讲述科学史故事,传授自然科学知识,宣传科学家精神。

其中,就不得不提俞德浚院士在中国西部科学院主持植物采集与研究工作的经历。

图为重庆自然博物馆(中国西部科学院旧址)陈列馆展厅。作者供图

毕业后到中国西部科学院

俞德浚院士是我国著名的园艺学家、植物分类学家、中国植物园事业的奠基人之一。

1930年,中国第一家民办科学院在西部内地重庆北碚成立。爱国实业家、教育家、社会改革家卢作孚先生是创办人,他认识到要做成功一桩事业,人才是关键。“大才过找,小才过考”,卢作孚积极与国内学界联系,通过蔡元培、胡先骕、翁文灏等科学大家,积极网罗人才到中国西部科学院各研究所担纲研究工作。

此外,求贤若渴的卢作孚多次与北平的静生生物调查所植物部主任胡先骕通信,商量为西部科学院组织植物采集队聘任植物部职员等事宜。当时还在国立北京师范大学生物系就读的俞德浚,被胡先骕认为是“不可多得的人才”。胡先骕将尚未毕业的俞德浚破格提拔为助教,加入静生生物调查所的采集调查工作中。

1931年夏天,中国西部科学院成立植物部。这一年,23岁的俞德浚从北京师范大学生物系毕业,经胡先骕推荐,担任中国西部科学院生物研究所植物部主任,组织进行植物采集、研究。

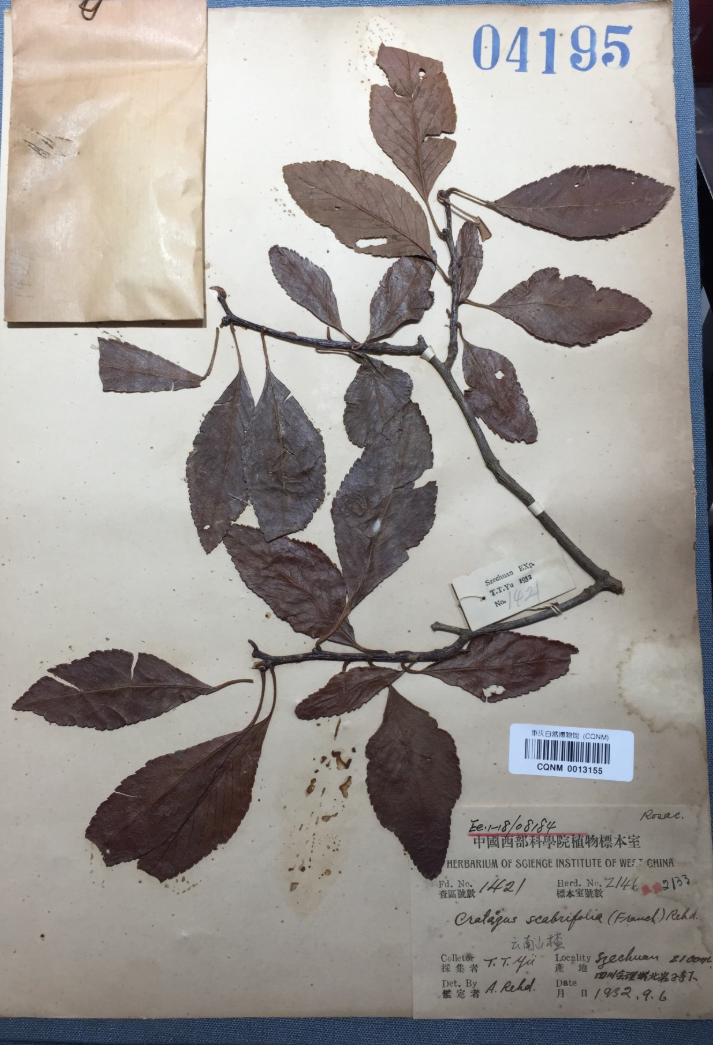

图为俞德浚在1932年采于四川会理的云南山楂标本。作者供图

组织川康植物调查采集

俞德浚到任后,立即着手拟订了五年川康植物调查采集计划,把四川省、西康省(今四川西部、西藏昌都东部)划分为10个调查区,分别派人员按区域分阶段推进标本采集与生态研究。

1932-1933年间,他两次带队深入雅安宝兴县等地,采集到宝兴糙苏等珍贵植物模式标本,撰写《四川省雷马峨屏调查记》,首次系统记录当地植物分布与生态特征。

重庆自然博物馆(中国西部科学院旧址)展厅内陈列着一件“云南山楂”腊叶标本,标签上印有“中国西部科学院植物标本室”字样,就是俞德浚1932年9月6日在四川会理采集的。

其他植物标本中采集人一栏,写着“T.T. Yü”“T.T. Yu”“俞德俊”“俞德浚”或“俞季川”字样的,都是俞德浚采集的植物标本。

在1932-1937年短短7年间,俞德浚亲自采集的植物标本多达2万余号。后经植物学家研究鉴定,发现众多新属、新种,有近200号成为模式标本,为植物分类提供重要的研究范本。

俞德浚的川康调查开创了“野外考察+标本规范采集”的科研范式,其制定的标本记录标准(包括采集地经纬度、海拔、生境等六项信息)被后续科考沿用。该工作不仅填补了西南植物资源研究的空白,更为1980年代中国植物园体系建设及国际学术合作奠定了基础。

如今,漫步重庆自然博物馆旧址,惠宇楼的玻璃展柜中,那些泛黄的标本签上,“俞德浚”三个字依然如九十年前般墨迹清晰。每一道笔画的纹路里,都凝固着一个北平青年将热血青春熔铸进西部山河草木的故事。

(作者侯江系重庆自然博物馆研究馆员、中国西部科学院旧址管理部主任)

打卡小贴士

重庆自然博物馆位于重庆市北碚区金华路398号,其管辖的全国重点文物保护单位——中国西部科学院旧址陈列馆位于文星湾42号,免费对外开放,每周二至周日参观,凭有效证件入馆,咨询预约023-60313788。

来源: 科普时报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普时报

科普时报