西北工业大学由西北工学院(前身为国立西北工学院)和西安航空学院(前身为华东航空学院)于1957年10月在西安合并组建,1970年,原中国人民解放军军事工程学院(哈军工)空军工程系整建制并入。西北工业大学校史馆以丰富的史料和实物,生动展现了这所高等学府与国家民族命运紧密相连的发展历程,见证着其与时代发展同向同行的光荣传统。

西北工业大学校史馆收藏的铜钟。作者供图

铜钟诉说国立西北工学院办学救国历史

西北工业大学校史馆陈列着一口天主教堂的铜钟。从1938年到1946年,这口铜钟是学生的上下课铃,伴随着同学们晨起暮归、挑灯夜读。如今,铜钟像一位沧桑的老者,默默诉说着那段教育救国的光荣历史。

1937年,抗日战争全面爆发,平津相继失守,青年学子含泪发出悲愤的呐喊——“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了”。在有志之士的推动下,北方高校纷纷内迁,国立西北联合大学就是在此背景下组建。1938年7月,国立西北联合大学工学院与国立东北大学工学院、私立焦作工学院合并成立了国立西北工学院。

最初,国立西北工学院在偏远的陕西汉中城固古路坝村一个废弃的天主教堂办学。当时条件艰苦异常,师生们挤在年久失修的房子里,依靠政府发放的菲薄的“贷金”生活学习,不时还有日军的轰炸机在头顶轰鸣。

国难当头,广大学子不忘国耻,怀揣着教育救国的信念卧薪尝胆、分秒必争,苦读之风盛行。材料学家、国家最高科学技术奖获得者师昌绪院士和电机工程专家、清华大学原校长高景德院士曾是国立西北工学院的学生,他们一人早起去教室学习,一人凌晨从教室学完回宿舍,因此住在同一个宿舍的两个人,居然几个月也见不上一面。夜晚的古路坝,到处煤油灯光闪烁,成为当地一景。

国立西北工学院在古路坝艰苦办学的八年岁月里,为国家培养了1400余名工程技术人才。这些学子分布到全国各地,大都成为各条战线的中坚力量。他们中间还涌现出了师昌绪、高景德、吴自良、史绍熙、李恒德、叶培大、张沛霖等一大批学术泰斗,如朗朗星辰,璀璨夺目,照亮了中国现代科技发展的天空。

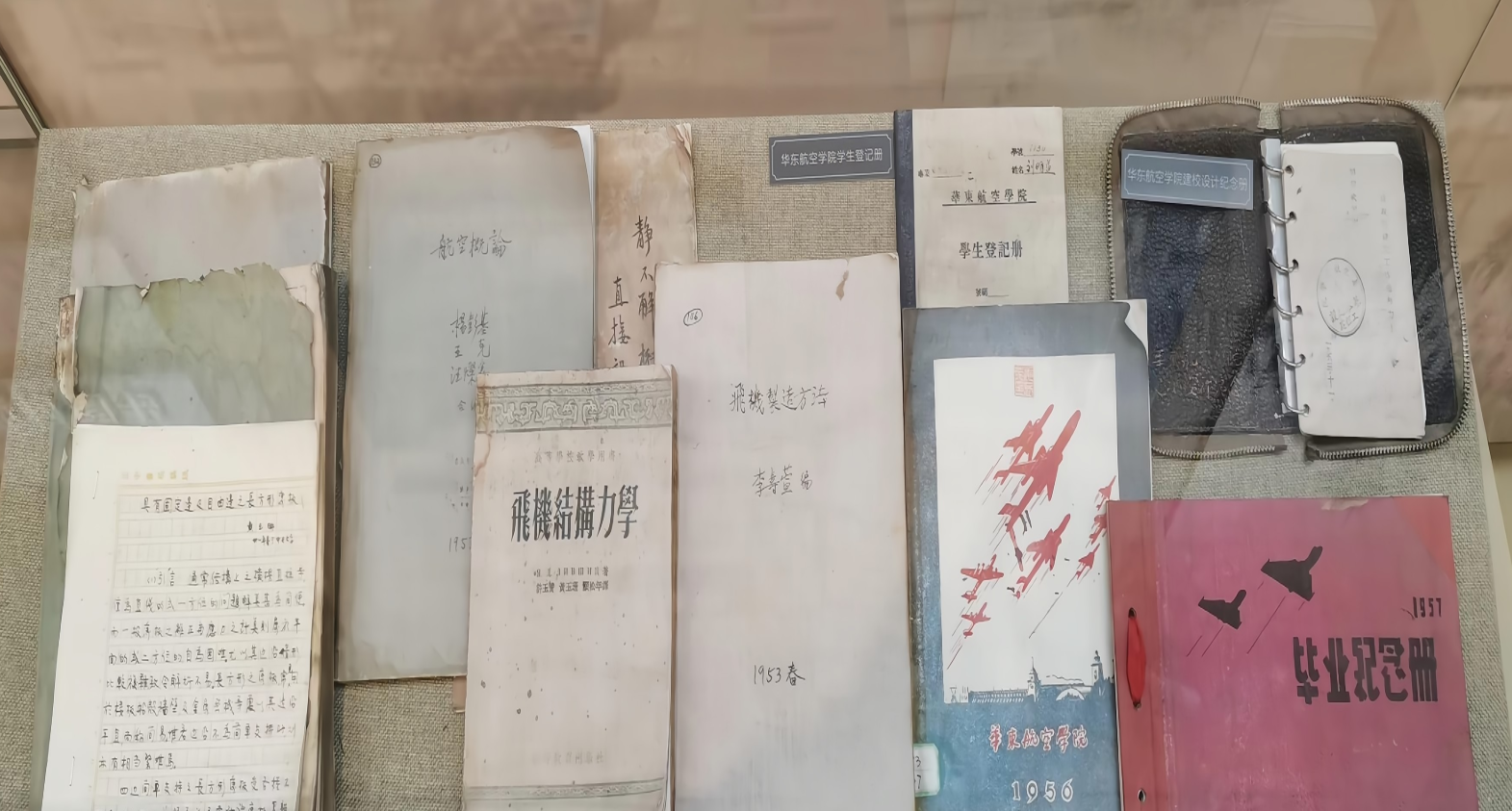

西北工业大学校史馆陈列的航空航天教材。作者供图

教材见证华东航空学院西迁壮举

西北工业大学校史馆里陈列的珍贵的航空航天教材,见证着新中国航空教育的发展历程,也见证着华东航空学院西迁的伟大壮举。

华东航空学院于1952年,由交通大学、南京大学(原中央大学)、浙江大学的航空工程系合并而成,是新中国成立后的首批航空高等学府,校址位于南京。

上世纪50年代,面对风云变幻的国际形势和社会主义建设需要,党中央、国务院作出了将沿海重要工厂、高校内迁的战略决策。在这场关乎国家未来的大迁徙中,时任华东航空学院院长的寿松涛展现出一位老革命家的赤诚与担当。这位戎马半生的共产党员毅然主动请缨,率领全院5000余名师生员工及家属,义无反顾地踏上了西迁之路。

从繁华的南京迁往荒僻的大西北,这场跨越千里的迁徙谈何容易!当时的西安校区还在建设阶段,迎接师生们的是艰苦的生活条件:校园里尽是黄土路,雨天成“泥浆路”,晴天是“扬灰路”;物资紧缺,只能在临时搭建的草棚里吃饭,洗澡要借用外单位的澡堂……尽管如此,广大师生以“听党话、跟党走”的思想自觉,怀着革命乐观主义的精神,在西南城郊800余亩的庄稼地、乱坟岗上,白手起家建设了新的校园,成为西部大开发的先行者。

华东航空学院名师云集,汇聚了我国航空教育各专门领域的开拓者与奠基人。例如,我国航空史学科的创立者姜长英、著名航空教育家和结构力学专家黄玉珊、航空教育家季文美、航天教育家陈士橹等。这些名师“大咖”在艰苦条件下,凭借扎实的学识功底,亲自翻译、编著专业教材。他们编撰的《航空概论》《飞机结构力学》《飞机制造方法》等著作,不仅填补了国内航空教育空白,更成为新中国航空人才培养的启蒙读本。

如今,这些纸张泛黄的教材静静陈列在校史馆中,见证着中国航空教育从无到有的艰辛历程,诉说着华航人西迁创业的赤子情怀。正是这些奠基者的开拓与坚守,才托举起新中国航空事业的腾飞之翼。

西北工业大学校史馆陈列的114计算机。作者供图

原“哈军工”空军工程系加盟西工大

1952年,为了加强我国国防现代化建设,中央军委决定组建中国人民解放军军事工程学院(又称“哈尔滨军事工程学院”,简称“哈军工”)。1953年9月1日,“哈军工”举行第一期开学典礼,1955年初具规模,之后发展成为覆盖海陆空三军、集合各军兵种的综合性军事技术学院。

空军工程系是“哈军工”规模最大的系,虽以“系”为建制,但师资力量、教学水平、专业设置、物质装备等综合实力,堪称一所航空学院。该系建成了从低速、跨音速到超音速,整体配套的8座风洞,为新型飞机、导弹等研制提供了坚实保障。建系以来,取得了近百项科研成果,培养了3000余名毕业生,其中包括8位院士和28位将军,这些杰出校友在我国国防技术部门、空军部队、航空院校和科学技术研究部门中发挥着骨干作用。

1970年,“哈军工”空军工程系整建制并入西工大。和华东航空学院师生一样,国家一声号令,“哈军工”空军工程系的教职员工毅然离开故土,跨越千里,来到西安,从此扎根西北。

军工“加盟”,如虎添翼,西北工业大学“三航”学科优势进一步增强,军工精神融入西北工业大学血脉。

西北工业大学校史馆陈列的114计算机,由来自“哈军工”空军工程系的计算机专家康继昌研制,这是我国第一台设计定型的机载火控计算机,在2018年被中国计算机学会认定为“中国计算机一类历史记忆”。

在民族复兴的历史进程中,三支力量共同铸成今日的西北工业大学。这所高等学府薪火相传,始终秉持教育救国、科技报国、军工强国的使命,为国家培养了大批航空航天、军事国防等领域人才,涌现出歼20总师杨伟、运20总师唐长红、直20总师邓景辉等一大批总师,被誉为“总师摇篮”。

西工大校史馆馆内陈列的一件件珍贵展品,不仅记录着学校从抗战烽火中走来、在西北扎根发展的历史轨迹,更镌刻着几代西工大人的家国情怀。(作者汪东系西北工业大学校史研究中心副主任)

打卡小贴士

西北工业大学校史馆面向校内师生和社会公众免费开放。周一至周五正常开馆,并为团队参观提供讲解服务;校史馆开放时间为:上午9∶00-12∶00,下午13∶30-17∶00,周末、法定节假日、寒暑假闭馆。如需讲解,需提前1-2个工作日进行预约,预约电话为029-88430523。

来源: 科普时报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普时报

科普时报