在门诊,常常会遇到这样的患者,被痛风折磨得痛苦不堪,却在就诊科室的选择上一脸迷茫:“我这痛风病,到底该找哪个科看呢?” 今天,咱们就来好好捋一捋这个问题。

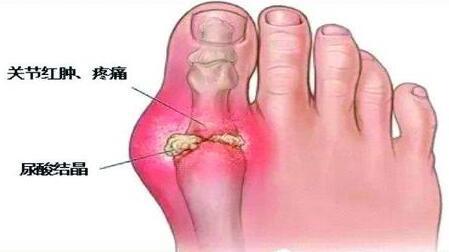

痛风,这个并不陌生的疾病,随着我国经济的腾飞和生活水平的显著提高,其发病率正以惊人的速度上升。据最新数据,我国痛风患者人数已超过8000万,并且以每年9.7%的年增长率迅速增加,痛风已成为仅次于糖尿病的第二大代谢类疾病。痛风发作时,那疼痛堪称 “酷刑”,很多患者形容就像有无数只蚂蚁在啃噬关节,又像被熊熊烈火灼烧,关节处红肿热痛,让人坐立难安。有的患者大脚趾关节肿得像个小馒头,连袜子都穿不上,更别说走路了。痛风还常在夜间突袭,将人从梦中痛醒,显得尤为‘不羁’。

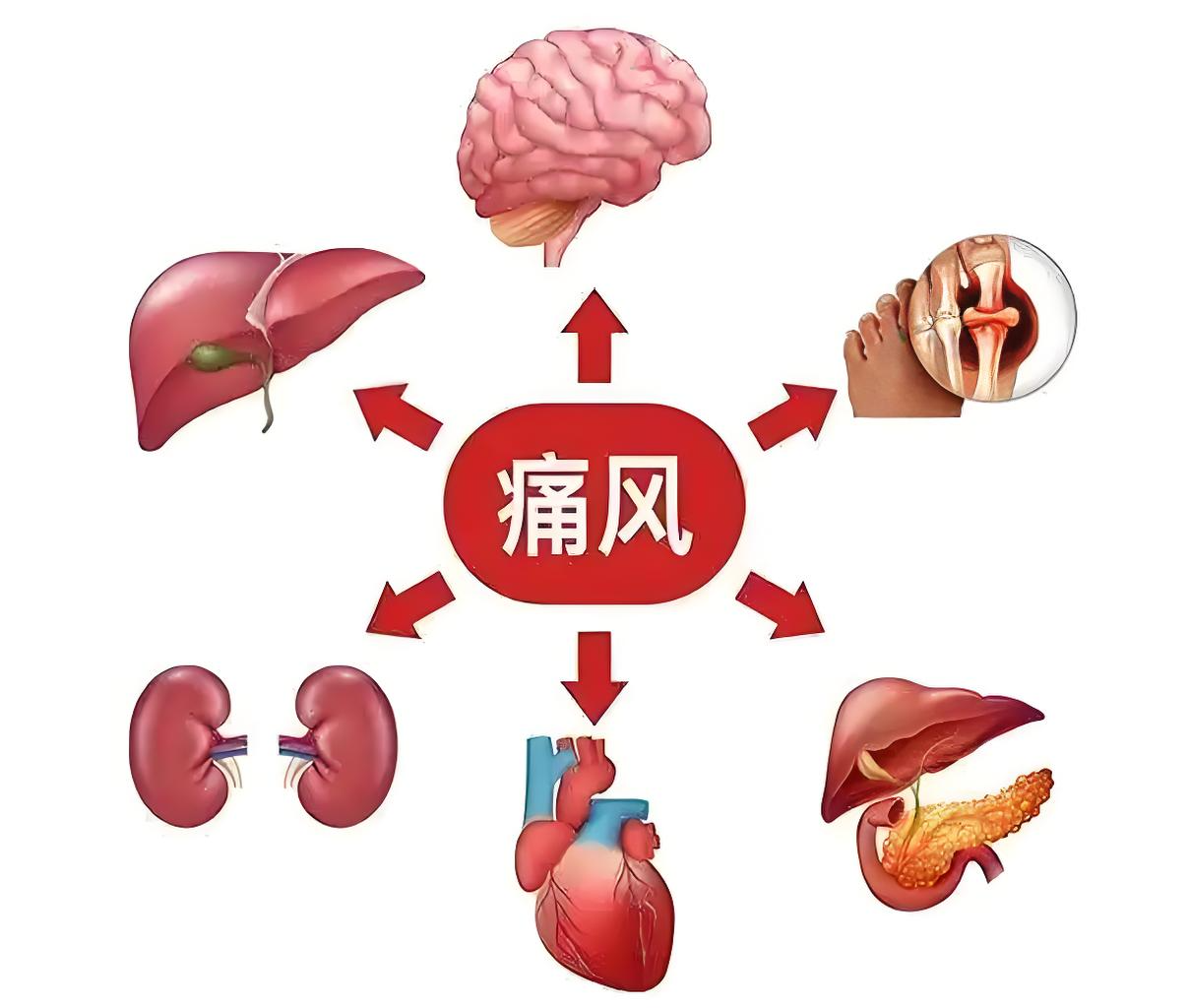

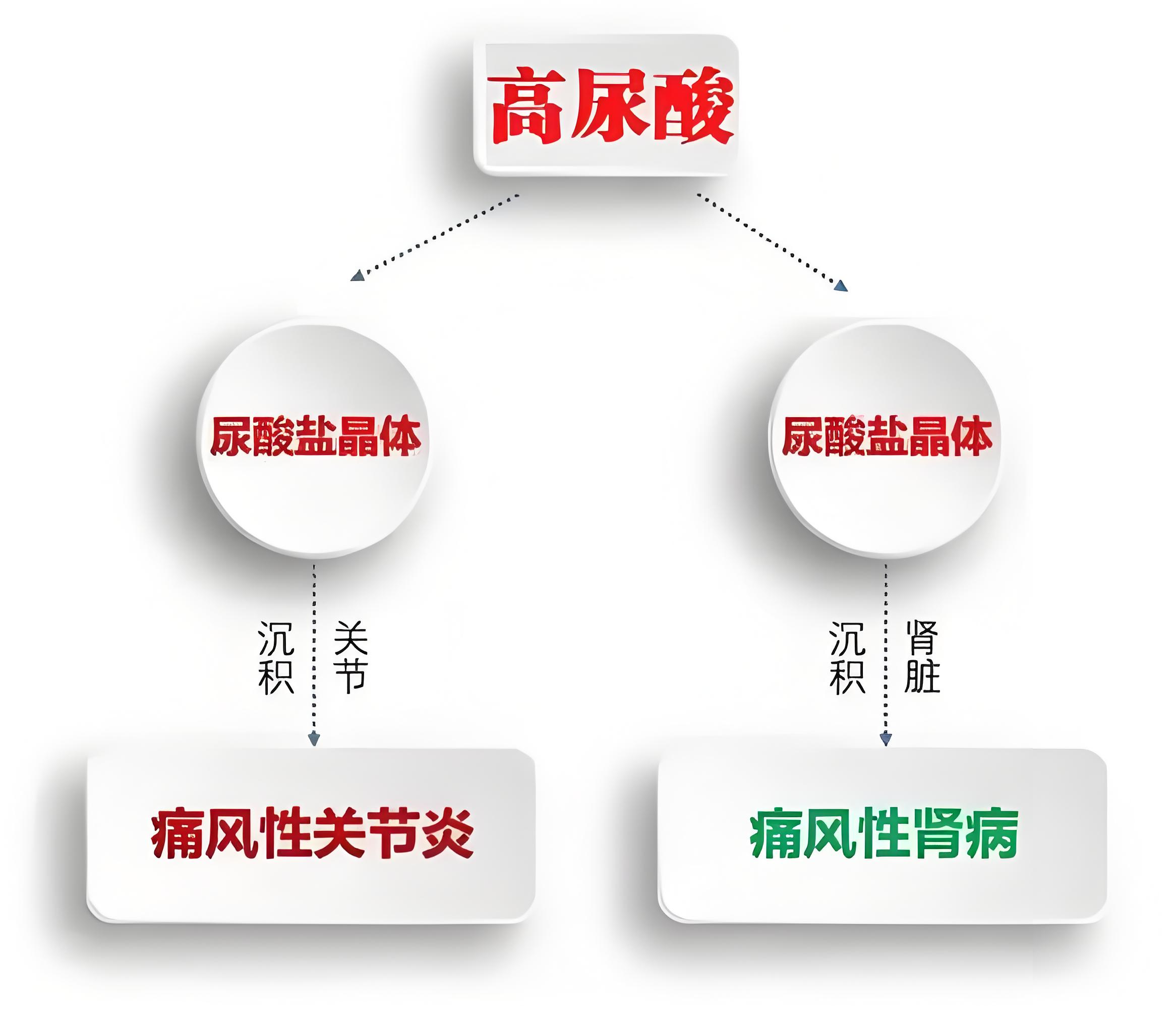

那痛风究竟是怎么来的呢?这得从尿酸说起。我们身体里有一种叫作嘌呤的物质,它在代谢过程中会产生尿酸。正常情况下,尿酸会通过肾脏等器官排出体外,维持在一个相对稳定的水平。但当我们体内嘌呤代谢紊乱,或者肾脏排泄尿酸的功能出现问题时,尿酸就会在体内堆积,当血尿酸浓度超过一定数值,就会形成尿酸盐结晶,这些结晶沉积在关节、肾脏等部位,就会引发痛风。如嗜食海鲜、动物内脏及啤酒者,因这些食物富含嘌呤,长期过量摄入,易致尿酸升高,从而增加痛风风险。

了解了痛风的发病原因,咱们再回到开头的问题:痛风病,到底归谁管?这可不是一个简单的问题,涉及好几个科室呢。

多数人首先会想到骨科,因为痛风最显著的症状便是关节疼痛,而骨科专门处理骨骼与关节疾病。当痛风急性发作,关节红肿热痛得厉害,甚至影响到关节活动时,骨科医生会进行紧急处理,缓解疼痛症状。比如,通过关节腔穿刺,抽出关节内的积液,减轻关节压力,同时注入药物,快速消炎止痛。而且,如果痛风长期反复发作,导致关节畸形,影响关节功能,骨科医生就会 “大显身手”,通过手术进行关节矫正、修复等,帮助患者恢复关节功能。不过,骨科在痛风的管理中,更多的是解决关节局部的问题,对于痛风的整体治疗,还需要其他科室的协作。

风湿免疫科在痛风治疗中同样扮演着关键角色。从发病机制来看,痛风其实属于一种代谢性风湿病。风湿免疫科医生在诊断痛风方面具有专业优势,他们通过详细询问患者的病史和症状,结合血尿酸水平测定、血清尿酸检测、关节超声检查、双能X线检查和滑膜液分析等检查,准确判断是否为痛风,以及痛风的阶段。在治疗方面,风湿免疫科医生不仅仅关注痛风急性发作时的止痛,更注重痛风的长期管理。他们会依据患者的具体状况,量身定制降尿酸治疗方案,精心挑选适合的降尿酸药物,例如别嘌醇、非布司他、苯溴马隆等,并持续监测血尿酸水平,适时调整药物剂量,以保障血尿酸长期稳定在目标区间,有效预防痛风复发及并发症的出现。同时,对于痛风合并其他风湿免疫性疾病,如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等的患者,风湿免疫科医生更能发挥专业优势,进行综合治疗。

还有一个科室,那就是内分泌科。大家可能会疑惑,内分泌科和痛风有什么关系呢?其实,尿酸的代谢和内分泌系统有着千丝万缕的联系。一些内分泌疾病,如甲状腺功能减退、糖尿病等,会影响尿酸的代谢,导致血尿酸升高,增加痛风的发病风险。内分泌科医生在治疗这些内分泌疾病的同时,也会关注患者的血尿酸水平,对痛风进行综合管理。此外,针对因不良生活方式导致尿酸升高的患者,内分泌科医生会从饮食调控、运动锻炼、体重管理等多个维度,提供全面而专业的指导。比如,告诉患者哪些食物嘌呤含量高要少吃,哪些食物可以多吃;指导患者进行适当的运动,控制体重,因为肥胖也是痛风的重要危险因素之一。通过改善生活方式,配合药物治疗,帮助患者降低血尿酸,预防痛风的发生和发展。

看到这里,大家可能明白了,痛风病的管理不是某一个科室能独立完成的,需要骨科、风湿免疫科、内分泌科等多学科的协作。在一些大型医院,已经开设了痛风专病门诊,由多个科室的专家联合坐诊,提供一站式的诊疗服务。患者不用再东奔西走,各个科室来回跑,在这里就能得到全面、专业的诊断和治疗方案。这种多学科协作的模式,宛如一场精心编排的交响乐,每个科室都如同乐手般各司其职,共同为患者的健康奏响守护之歌。

在日常生活中,我们也要重视痛风的预防。饮食上,尽量少吃高嘌呤食物,多吃蔬菜水果等碱性食物,像白菜、芹菜、苹果、香蕉等;应多喝水,每日至少摄入2000毫升,以促进尿酸排出;同时,务必避免饮酒,特别是啤酒。适当运动,控制体重。如果已经患有痛风,一定要积极配合医生治疗,定期复查,按时服药,千万不能自行停药或增减药量。

痛风虽然是一种难缠的疾病,但只要我们正确认识它,找到合适的科室,积极治疗,调整生活方式,就能有效控制病情,减少痛风发作,提高生活质量。希望通过这篇文章,大家对痛风病的就诊科室有了清晰的认识,也希望每一位痛风患者都能早日摆脱病痛的折磨。

(图片来修网络,如有侵权,联系删除,致谢原作者)。

参考文献:

《内科学》第九版,人民卫生出版社

《痛风及高尿酸血症基层诊疗指南(实践版・2019)》,中华全科医师杂志

Khanna D, Fitzgerald JD, Khanna PP, et al. The 2012 American College of Rheumatology (ACR) guidelines outline a systematic approach to the management of gout, emphasizing both pharmacologic and nonpharmacologic strategies to rapidly relieve acute symptoms, prevent recurrence, and reduce serum uric acid levels. Part 1: systematic nonpharmacologic and pharmacologic therapeutic approaches to hyperuricemia. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64 (10):1431-1446.

来源: 徐斌医师

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

徐斌医师

徐斌医师