二十四节气作为中国独有的时间制度,其准确性源于对地球公转轨道的精密划分和持续千年的物候验证。从殷商时期甲骨文“春”字的萌芽,到《淮南子》完整构建的节气体系,这套融合天文观测与生态规律的知识系统,展现了中华文明将自然法则转化为生存智慧的卓越能力。

一、天文学基石:太阳轨迹的观测与划分

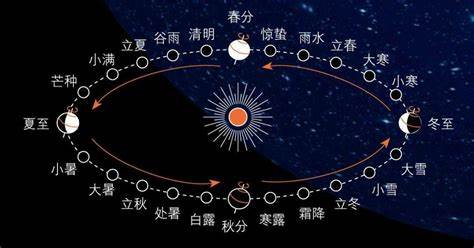

春秋时期,先民已通过圭表测影技术确定冬至与夏至。汉代《淮南子·天文训》系统记载了二十四节气,将一年时长均分为24等份,每份约15.2天,形成“平气法”划分体系。公元前104年的《太初历》首次将节气纳入官方历法,建立天文与农时的关联框架。现代天文学验证,节气对应的太阳黄经位置(如春分黄经0度,每15度一节气)与汉代划分高度契合,而隋唐时期进一步引入“定气法”,按太阳实际运行角度精确校准节气,使体系更贴合地球公转规律。

二、物候验证机制:自然动态校准

古人通过圭表数据与七十二候物候记录实现双重校验。汉代《汉书·律历志》记载,因观测到黄河流域昆虫苏醒多发生于雨水之后,节气顺序从“惊蛰-雨水”调整为“雨水-惊蛰”。南北朝《齐民要术》详述了黄河中下游“枣树发芽始耕”与江南“桑树展叶插秧”的差异化农时,体现节气在应用时结合地域物候的弹性。这种“理论框架恒定,地域参数可调”的模式,使节气能在北纬30°-40°的黄河流域核心区精准指导农耕,并向周边适度延展。

三、科学性的现代验证

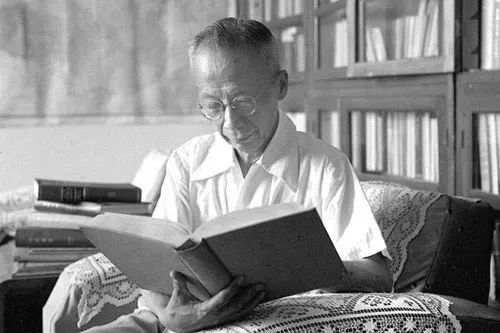

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中指出,1900-1936年北京地区春季物候平均每十年提前0.8天,与节气气候变化趋势吻合。现代气象数据显示,黄河流域雨水节气后降水概率增加35%,霜降后初霜出现率达70%。节气与公历均以地球公转为基准,故在公历中的日期年际波动仅±1天。2016年联合国教科文组织评价指出,节气系统“为北半球中纬度农业社区提供气候参照”。

四、文明延续的生态智慧

节气系统通过岁差补偿维持长效性:地球自转轴岁差导致黄道位置约25800年循环一周,但汉代至今黄道位移不足5°,未超出节气15°区间容错范围。在地域应用中,明代《月令采奇》记载岭南以冬至为果蔬播种参考,而华北遵循“小雪封地”储藏粮食,体现“统一体系,差异参数”的实践智慧。

从殷墟骨柶上的节气刻痕到当代农业气象预报,中国人用三千年验证:真正的自然规律,既需圭表测量的天文精度,更离不开“观鸟兽草木以校节候”的生态感知。二十四节气的生命力,正源于这种科学与经验的动态平衡。

(注:本文依据《中国天文史》《中国古代气象史稿》《齐民要术校释》等文献核查)

本文由秘塔AI生成

来源: 陈林孝

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

陈林孝

陈林孝