黑斑蛙养殖是一项具有良好经济效益的特色农业项目,但要实现高产稳产,必须掌握科学的孵化和管理技术。本文结合重庆永川区资深养殖户的实践经验,系统介绍黑斑蛙养殖的关键技术要点,帮助养殖新手少走弯路。

一、养殖前的准备工作

1.场地选择与消毒

养殖池应选择水源充足、排灌方便、环境安静的地方。

放养前需彻底消毒杀菌,可用生石灰或漂白粉全池泼洒,杀灭病菌和寄生虫。

清除池塘中的黄鳝、泥鳅等可能危害蛙卵或幼蛙的生物。

2.种蛙培育(自繁自养模式)

若采用自繁自养模式,需提前培育优质种蛙。

在繁殖池中种植水草(如金鱼藻、水葫芦等),防止蛙卵沉入池底泥土,影响孵化率。

种蛙的产卵量与体重相关,通常1两(50克)的母蛙可产卵3500—4000粒,每团蛙卵约3500—4500粒。

二、蛙卵孵化关键技术

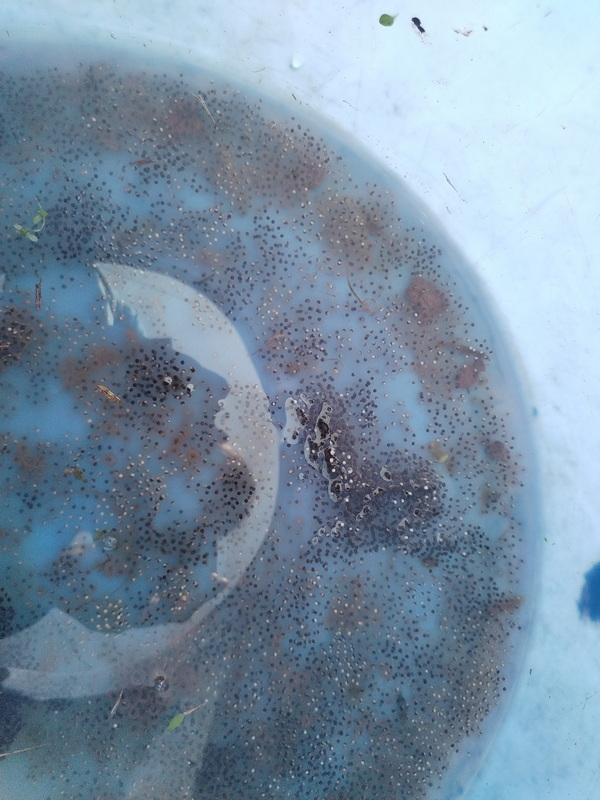

1.卵块处理

蛙卵孵化前需适当搅散,防止卵块堆积导致局部缺氧,影响孵化率。

孵化密度控制:

纯养模式:每亩投放15万-20万粒卵。

稻蛙共生模式:可适当减少投放量,避免密度过高影响生长。

2.孵化环境控制

温度:最适孵化温度为15-28℃,温度过低会延迟孵化或导致畸形率升高。

光照:避免将卵块放入深水区或阴暗处,适当的光照有助于提高孵化质量。

水质管理:保持水体清洁,定期换水,防止水质恶化影响胚胎发育。

三、幼蛙及成蛙养殖管理

1.分池与密度控制

随着蝌蚪变态成幼蛙,需适时分池,避免养殖密度过大导致竞争加剧、生长缓慢。

若发现局部密度过高,应及时转移部分蛙群至其他池中。

2.天敌防控

黑斑蛙的天敌主要包括蛇类、鸟类、猫等,可采取以下措施:

搭建防鸟网或围栏,防止鸟类捕食。

定期巡查养殖场,及时驱赶蛇类和猫等天敌。

3.病害防治

黑斑蛙常见病害及预防措施:

红腿软体病:由细菌感染引起,可通过改善水质、定期消毒预防。

歪头白内障:可能与营养失衡或寄生虫有关,需加强饲料管理,定期驱虫。

保肝护胆:可在饲料中添加护肝类添加剂(如胆汁酸、维生素E等),增强蛙体免疫力。

四、稻蛙共生模式(生态养殖)

稻蛙共生是一种高效生态养殖模式,既能提高土地利用率,又能减少农药使用:

投放量调整:相比纯养模式,可适当降低蛙苗密度,避免影响水稻生长。

水质管理:水稻田需保持浅水环境,确保蛙类有足够的活动空间。

天然饵料补充:稻田中的昆虫可作为蛙类的天然饵料,减少饲料成本。

五、养殖经验传承与互助模式

重庆永川的黑斑蛙养殖户形成了“老带新”的互助模式:

资深养殖户(如10年经验的唐勇)向中生代养殖户(如陆永军)传授技术。

中生代养殖户再帮助新手(如王孔明)快速掌握养殖技巧,提高成功率。

这种模式不仅降低了新手入行门槛,也推动了整个产业的良性发展。

结语

黑斑蛙养殖是一项技术密集型农业项目,从孵化到成蛙管理,每个环节都需要科学把控。掌握上述关键技术,结合本地实际情况灵活调整,才能实现稳定收益。同时,养殖户之间的经验共享和互助合作,也是产业可持续发展的重要保障。

(本文基于重庆永川养殖户实践经验整理,供广大养殖爱好者参考。)

供稿单位:重庆科普作家协会

作者:渝西都市报记者凌泽英,邹老师的科普花园邹静波主任技师

审核专家:李涵斌

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会