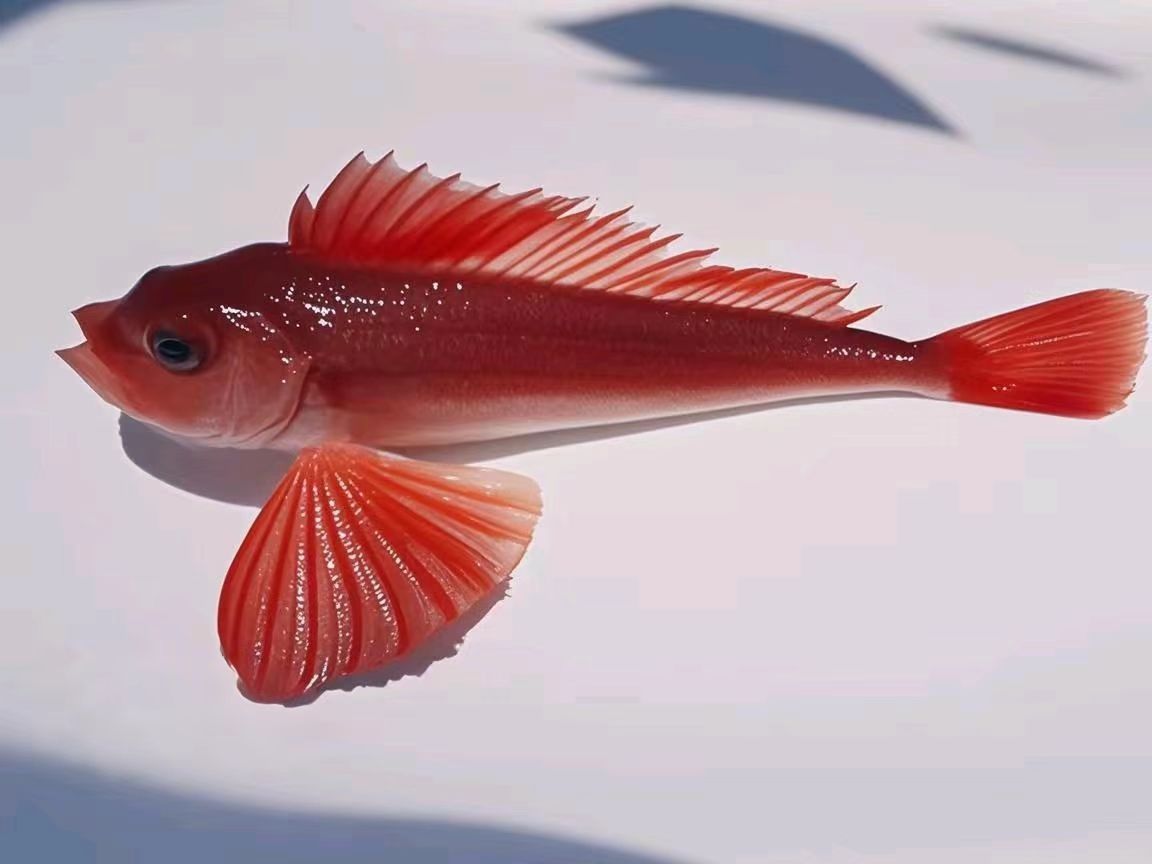

短鳍红娘鱼体长可达30厘米,头大身圆,背部深红如锈铁,腹侧乳白如雪,胸鳍内侧灰黑斑驳,仿佛披着铠甲。其最醒目的装备当属头部骨质装甲——发达的眶下骨形成可活动的"面甲",配合前鳃盖骨的锐利棘刺,构成完美的防御体系。

短鳍红娘鱼胸鳍下部3根游离鳍条特化为灵敏的"探测足",每平方毫米分布着2000余个机械感受器。这些橘红色的"触手"不仅用于搜寻猎物,更能通过振动频率识别同类。通过摆动胸鳍与收缩肌肉,它们能像蜘蛛一样在沙泥中快速移动,精准捕捉猎物。这种运动方式不仅高效,还能通过鳍条感知海底环境,堪称“海底探测器”。

短鳍红娘鱼是典型的肉食性底栖鱼类,以虾蟹、多毛类、贝类为食,偶尔捕食小鱼幼体。其宽大口部可瞬间吸住猎物,上下颌的绒毛状牙齿能有效固定挣扎的猎物。在沙泥底质中,它们既是生态链的中层消费者,也是底栖生物群落的调控者,维持着近海生态平衡。

更令人惊叹的是它们的"海底耕作"行为。每天黎明时分,短鳍红娘鱼会用胸鳍搅动海底沉积物,平均每平方米扰动面积达0.8㎡。这种看似随意的动作实则暗含深意:将深层有机质翻至表层促进分解,同时为底栖硅藻创造生长空间。舟山海洋生态站的监测数据显示,其活动区域的底栖微藻生物量比对照区高出3-5倍。

这种鱼类还是典型的"生态工程师"。其挖掘形成的微型洞穴为15种无脊椎动物提供栖息所,废弃的卵鞘更会成为端足类动物的天然育婴房。在象山渔场的生态修复项目中,科研人员特意投放人工鱼礁吸引红娘鱼聚居,成功使底栖生物多样性指数提升了37%。

短鳍红娘鱼在不同地区有多种别名:因头部骨板多而肉少,山东渔民称其为“穷头鱼”;福建沿海则因其红艳体色,视作“红运当头”的吉祥象征。

参考文献:

[1] 中国水产杂志社,中国经济水产品原色图集,上海科学技术出版社.

[2] 俞存根,虞聪达,章飞军,宁平,郑基. 浙江南部外海鱼类种类组成和数量分布[J]. 海洋与湖沼.

来源: 大连圣亚海洋生物研究所

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大连圣亚海洋科普

大连圣亚海洋科普