【编者按】20世纪30年代,美国大平原地区爆发的“黑色风暴”是一场触目惊心的生态灾难,其根源不仅是气候干旱,更是人类对自然的傲慢掠夺与无节制开发。今日有幸读到刘恕先生的这篇文章,以这段历史为镜,深刻剖析了沙尘暴背后“人祸”的本质——贪婪的市场驱动与对生态规律的漠视,最终招致自然反噬。文章通过详实的史料,还原了美国在灾难中的阵痛与觉醒:罗斯福政府以立法为盾、科技为矛,推动退耕还草、土壤保护等系统性治理,终使大平原重焕生机。

“以史为鉴、开创未来”,本文的价值不仅在于警示环境破坏的代价,更提炼出跨越时空的治理智慧:唯有敬畏自然、遵循规律,以综合施策取代短视掠夺,方能实现人与自然的持久共生。在当今全球生态挑战加剧的背景下,这一“它山之石”对中国乃至世界的可持续发展具有深远的启示意义。特恳请刘恕先生许可、授权将本文分享于下,作为水土保持与荒漠化防治一级学科建设系列文集之一,希望让读者从中获得有益的借鉴和启廸。(编者按/Linda)

兰州,在三月春归、万物复苏时,又一次遭遇到尘沙吹扬,空气混浊,能见度仅在数百米,沙尘暴来袭;也再一次引起经历沙尘暴困扰人们对这一灾害性的天气现象的高度关注。

20世纪30年代,美国西部发生的一场重度沙尘暴,被称为带来毁灭性噩运的生态灾难。回顾过往的沙尘暴记实,研究讨论这场百年前的沙尘暴,审视其产生的原因和采用的防治措施,这些经过实践验证和时间检验的结论,具有科学真理的价值。我们借助于这段未尘封的历史,作为“它山之石”,从中获取借鉴和启廸。

20世纪30年代初,美国中西部地区的俄克拉荷马狭长地带开始遭遇重度沙尘暴。1933年3月富兰克林·罗斯福就任美国第32任总统新政府成立后的第9个月,一场强沙尘暴又一次从天而降,南达科他州农田的表土被风暴扬起。1934年5月9日,美国大平原地区刮起旋风,太阳变成桔黄色,第二天沙尘云飞到高空,覆盖了芝加哥,倾下近6000吨沙土。1935年4月14日,暗无天日的“黑色星期天”到来,飞沙走石。1935年4月15日,大平原地区又一次迎来强度沙尘暴,席卷了科罗拉多,新墨西哥,内布拉斯加,堪萨斯,俄克拉荷马及德克萨斯六个州的部分地区。当天《纽约时报》头版刊登名为《“黑风暴”——席卷1500英里,持续5小时》的报道。

据1934年美国资源委员会的调查显示,有3500万英亩耕地被完全被毁,12500万英亩土地失去了表层土壤。沙尘暴吹蚀掉农田表土,使麦田荒芜,颗粒无收,导致饥荒,加上尘肺病痛困扰而逃荒,美国历史上最大的一次生态难民潮开始。记者厄尼·派尔(Ernie Pyle)曾描写他在1936年夏所见到的已是满目疮痍的苦难之地美国大平原地区,已是“光秃秃的土地,几座孤零要空荡荡的农舍……,沒有一棵树、一根草、一条狗、一头牛、一个人……。”

美国西南部的大平原地区发生的重度沙尘有其深层原因。美国西南部的大平原区是一片降水量300毫米左右的干草原地带,生长着由针茅、冰草、早熟禾、野麦等禾本科植物构成的稳定植物群落,野牛悠然其间。第一次世界大战后,由于欧洲农业严重受损,国际小麦价格暴涨,种地成为赚钱最容易的方式。这一时期的美国已经进入工业化时代,农机作业发达一台拖拉机可抵10匹马,加上被称作“大草原的毁坏者”的单向犁被用以翻耕草皮可连根拔起,天然植被迅速被铲光。小麦价格标继续彪升,诱惑利益之大,市场利润诱惑之大,尤如挥动着的魔棒,在1931年夏天,层层麦浪竟将原本的大平原整个淹没。

常言“人算不如天算”,1931年到1940年整整十年间,大平原恰遭遇干旱天气,大规模拖拉机犁开富含有机质的絮状结构表土层被碎成粉状。“大风起兮土飞扬”,被大风热浪吹扬起来的强沙尘暴成为20世纪30年代笼罩在美国大平原地区的时代底色。

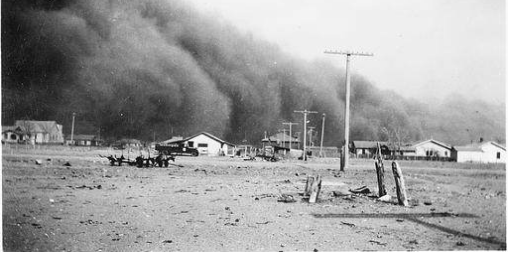

沙尘暴滚滚而至(图片来源:美国国会图书馆)

法国诗人雨果曾说,“大自然是善良的母亲,也是冷酷的屠夫”。美国大平原地区的大自然,在从“母亲”到“屠夫”的迅速地转换,沙尘暴发生,气候干旱不是致命的,托拉机的犁头也不是致命的,致命的因素有二:一是,傲慢的人类对大自然现律的无知;二是,受市场利益的诱惑做出对草原生态无节制的破坏。

针对西部平原的变化,美国“土壤保护之父”贝内特就曾说过,这是“人类,土地的最大破坏者,…仅仅在这片土地上耕种了不到一代人的时间,却夺走了它维持生命的保护层”。可见,美国这十年强沙尘暴灾难,不只是“天灾”带来,更由“人祸”所致;是人类以自身的狂妄、贪婪;对环境的无知超过自然阈限的开发利用而招致的噩运。

美国大平原地区被黑色天空笼罩的十年,至今仍有警示性意义。它告诉人们,在人类为生存与发展而不断地与大自然打交道时,当务之急是要理智地去认识自然、敬畏自然,把握自然规律,把人类开发利用建立在合理和持续发展的阈限之内,不能为追逐利益而为所欲为。“读史得智慧”,这点应是我们以上世纪30年代发生美国西部草原强沙尘暴作为‘读史课件“应该收获到的‘智慧’点;更是“它山之石”给出的启示。

美国频繁遭受沙尘暴侵袭的10年间成为美国政府不得不面对现实。罗斯福新政府,在应对20世纪30年代经济大危机的同时,接受美国“土壤保护之父”休·哈蒙德·贝内特的观点,将沙风暴引发的自然灾害的治理,纳入到罗斯福新政之中。自此,美国政府和民众开始向大自然低头服输,竭尽所能的展开了一场旷日持久的生态保卫战。

1933年5月12日,美国政府颁布了《农业调整法》,又陆续颁布《农场信贷法》、《农场救济法》等系列农业调整和扶持的法规政策,开始以法制和补偿方式,推进“弃耕、休牧、还草”以恢复天然草原并同时兴建国家自然保护区。1935年4月初,美国第74届国会通过了《土壤保持法》,实施联邦土壤保护计划,以发展条带状种植、免耕法、轮作制度、秸秆还田和作物留茬以及营造防风林带等综合措施减少沙尘暴带来的破坏。1936年6月以及1939年8月,美国政府又先后颁布了《洪水控制法》,《哈奇农田灌溉法》两项法规。农田灌溉水利工程的两项法规,既有效预防了洪水泛滥,又确保了农田灌溉水源的合理使用。特别是将天气预报和地面治理有效地结合起来,对强风方向的裸露耕地,提前进行喷灌,以便切断起沙尘的源头。

美国在罗斯福新政时期,由法规支撑下逐渐推进形成了:退耕还草、禁耕休耕,应用新的耕作技术,构建防护林带和自然保护区等全方位的综合性的防治沙尘暴措施。到1939年,适逢大平原地区进入新的一轮湿润气候期,天公作美下“人退草进”。从1936至1940年,短短5年时间,还草面积就达到15万平方公里,约占耕地的10%,并在此基础上建立起了144个自然保护区。自此美国与强沙尘暴的抗争获得初步胜利,结束了十年沙尘暴噩梦。

可见,美国与沙尘暴抗争成功的路径是采取综合性、系统性的治理对策,既充分发挥了多项农业技术措施(有退耕还草、喷灌阻沙,也有推进抗风蚀的带状种植、免耕法、轮作制度、秸秆还田和作物留茬等)多项互补的综合功能;又有“立法”作为实施综合防治措施的支撑和保障以及教育公众的利器,体现了防治沙尘暴对策和措施的系统性、综合性。原因是,人们所面对的大自然本身是一个综合体,所以不能指望,以任何一种单一的防治举措,可取得防治沙尘暴最终成效。“读史得智慧”,以“上世纪30年代发生美国西部草原强沙尘暴”作为“读史”课件,这又是一个收获到的智慧点。

“它山之石,可以攻玉”是我们先人聪慧的告诫,它蕴含着用开放、包容,学习借鉴,汲取它人之长,用以提升自己的深刻哲理。在对于美国这段未尘封的沙尘暴防治史实借鉴过程,也在深深感悟我国传统文化的丰厚,中华文明的伟大。

刘 恕

完成于2023年春,2025年3月略作修改。

中国科协原副主席、中国生物多样性保护与绿色发展基金会名誉理事长刘恕先生

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会