当杜牧笔下"清明时节雨纷纷"的氤氲水汽笼罩江南时,西北大漠的沙尘正在高空列队启程;当华北平原的杨柳抽出新芽,岭南的荔枝花已悄然谢幕。这个传承两千多年的节气,是唯一一个节气节日。它既是扫墓祭祖的肃穆时刻,也是踏青出游的欢聚时光,更是解码地球运转奥秘的密钥,在春分与谷雨之间,书写着天地人和谐共生的密码。

一、 地球公转的精密刻度

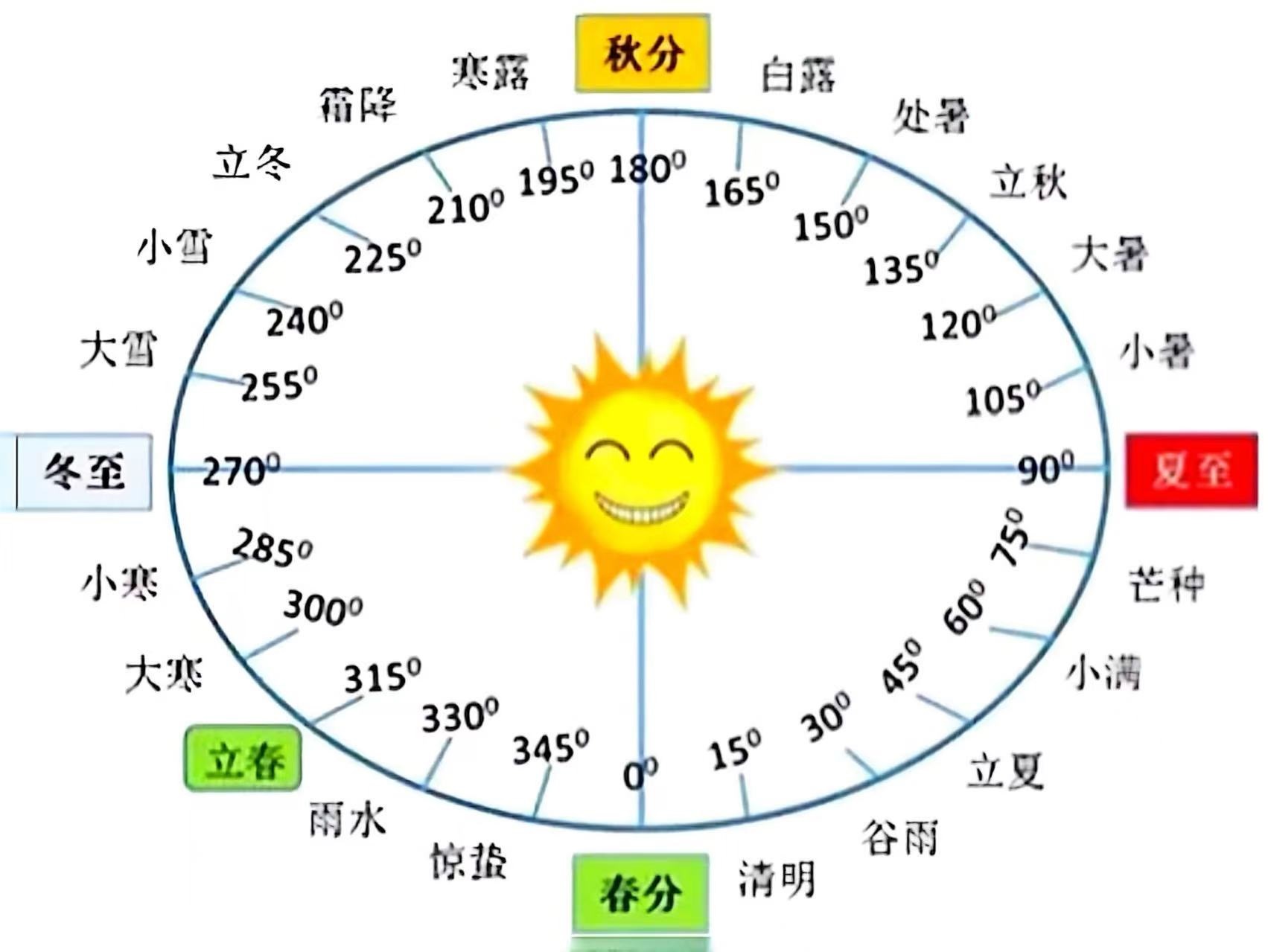

清明节气所在的4月5日前后,太阳运行至黄经15°。这个精确的天文定位,实则是地球以每秒29.78公里的速度绕日公转时,地轴23.5°倾角造就的时空印记。此时的北半球,太阳直射点已跨过赤道,每日北进0.25个纬度,使得北纬30°地区正午太阳高度角达到60°,地表获得的太阳辐射较冬至日增加近一倍。

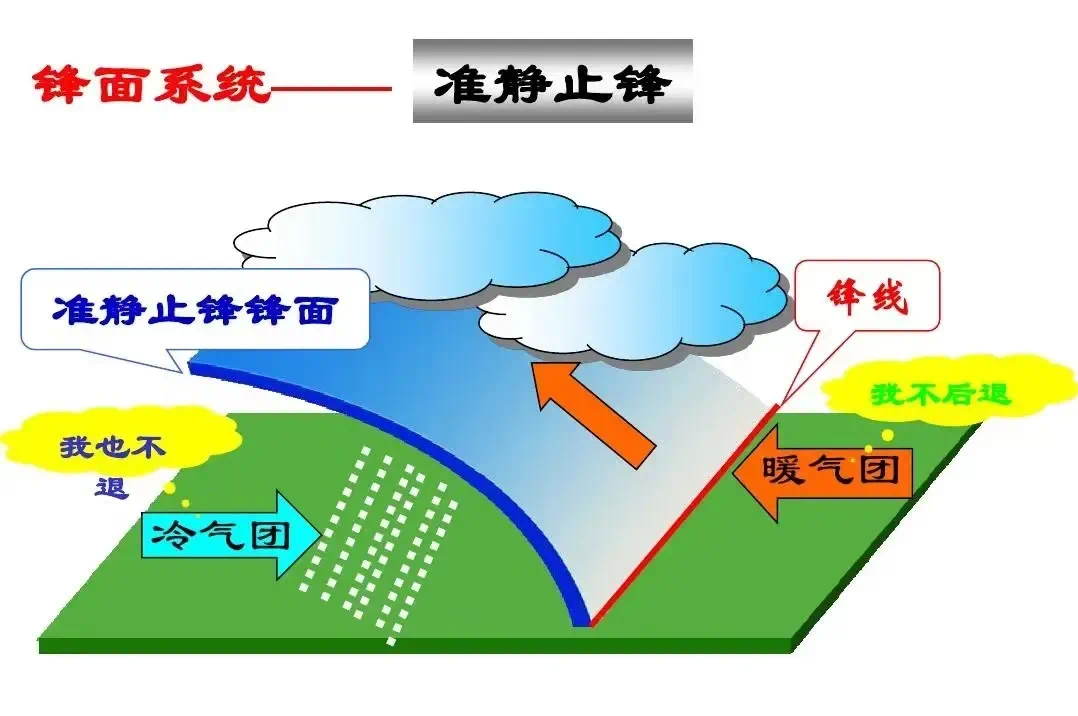

这种天文变化引发大气系统的连锁反应:西伯利亚高压逐渐退却,副热带高压开始北抬,冷暖气流在长江流域展开拉锯。气象数据显示,清明期间江南地区降水量较惊蛰显著增加,而华北平原气温每天稳步回升。而这正是地球轨道参数与大气环流共同谱写的春之序曲。

二、文明长河中的生态智慧

先民将寒食禁火习俗设定在清明前,暗合生态规律:华北地区3月下旬至4月上旬正是植被含水率低的森林火险期。古籍《齐民要术》记载的"清明前后,种瓜点豆",对应着地温稳定通过10-12℃的播种节点。江南地区的采茶谚语"明前茶,贵如金",则精准把握了茶树新梢中茶多酚与氨基酸的最佳比值期。

这些文化符号背后,是持续两千年的物候观测网络:《礼记·月令》记录着未来十五天的三候:桐始华、田鼠化为鴽、虹始见;《荆楚岁时记》详述了长江流域的农事规律。这种基于自然节律的生存智慧,使中华文明在农业时代创造了连续不断的生态适应范式。

三、时空折叠中的现代启示

卫星遥感数据显示近30年清明物候期的提前,与IPCC报告揭示的北半球中纬度地区春季温度上升高度吻合。古人在二十四节气中埋藏的生态密码,正成为研究气候变化的参照系。当我们站在科技高度发展的今天回看古人的智慧,包括清明的二十四节气不仅是文化遗产,更是我们的生态罗盘。它提醒着我们:在追逐星辰大海的征程中,永远不要遗忘脚下大地的呼吸节奏。

2025年清明交节于4月4日20时49分。

祝您清明快乐!

来源: 自然而然

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

自然而然

自然而然