作者邓宏艳 段跃初

在漫长的医学探索历程中,精神分裂症始终是一座难以攻克的堡垒,笼罩着层层迷雾。从患者哈琳·桑克尔19岁时被精神分裂症的阴霾所笼罩,到如今科学家们不懈地追寻破解之法,我们对精神分裂症的理解与治疗,正经历着一场深刻的变革。

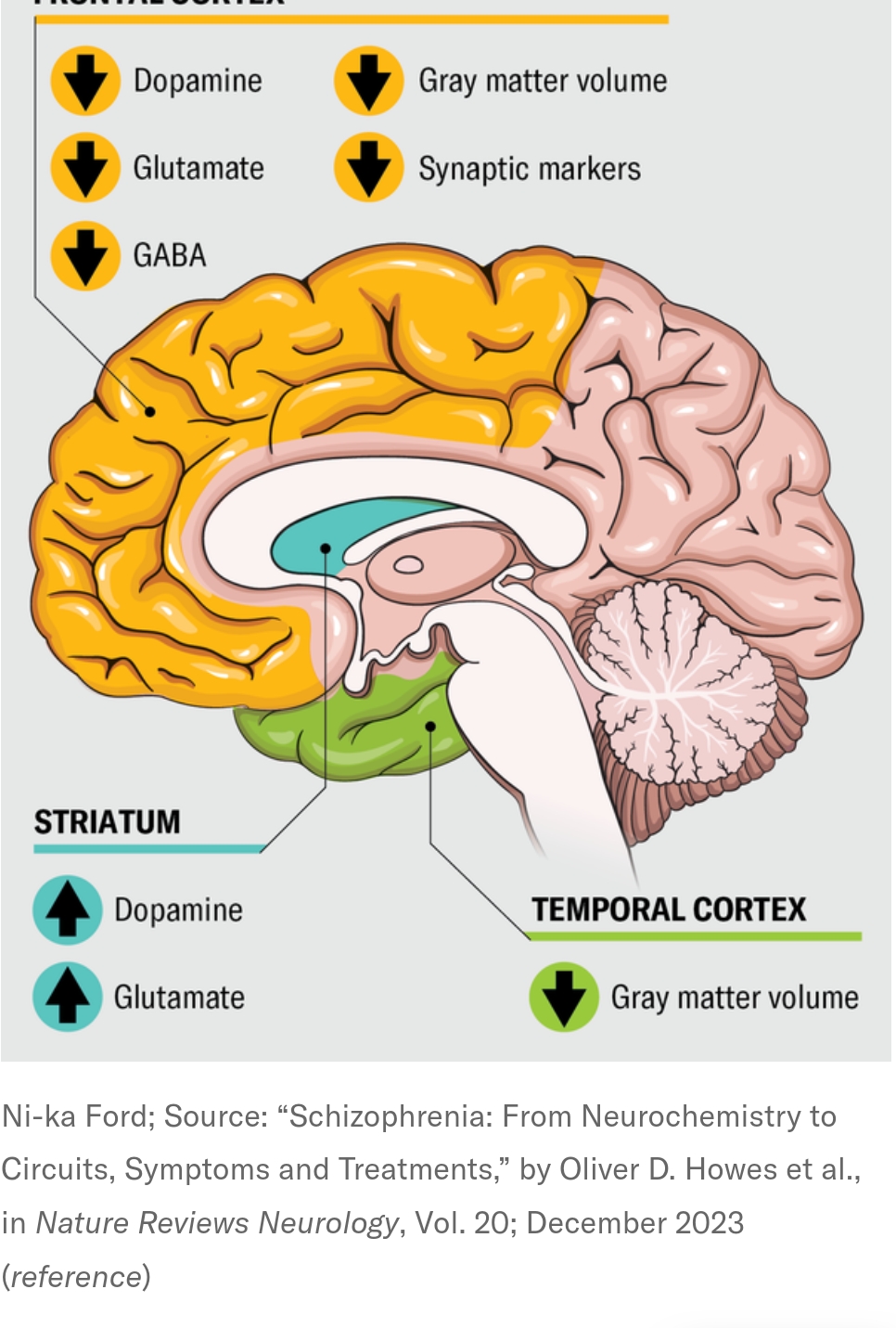

长期以来,多巴胺失衡被认为是精神分裂症的根本原因,传统抗精神病药物通过阻断多巴胺活性来治疗精神病症状,虽取得一定成效,但也伴随着诸多问题。这些药物不仅副作用明显,如导致震颤、镇静、体重增加,进而引发糖尿病和心脏问题等,而且对精神分裂症的阴性症状和认知问题几乎束手无策。

转机出现在去年9月,新药KarXT的问世为精神分裂症的治疗带来了新的希望。它是首款针对多巴胺以外分子的抗精神病药物,选择性地激活大脑中的毒蕈碱受体。临床试验表明,KarXT不仅对治疗精神病有效,还能改善认知功能,且没有传统抗精神病药物那些令人困扰的副作用,仅存在一些轻微的胃肠道影响。这一突破,犹如一道曙光,照亮了精神分裂症治疗的新方向,让人们看到了打破传统治疗局限的可能,也促使研究人员重新审视精神分裂症的发病机制。

精神分裂症的复杂性远超想象,它并非单一的疾病,而是一系列症状和病因各异的疾病集合。从其漫长的研究历史来看,德国精神病学家埃米尔·克雷佩林在1893年将其描述为先天性痴呆,认为是一种神经退行性疾病;而瑞士精神病学家尤金·布劳勒在1908年创造了“精神分裂”一词,强调精神功能的分裂,还前瞻性地提出这是一系列疾病的集合,既有生物学基础也有心理基础。此后的研究也证实,精神分裂症大约80%是遗传的,同时,童年不良经历、子宫内感染、城市成长环境和大量使用大麻等环境因素,都与发病风险增加息息相关。

随着研究技术的不断进步,正电子发射断层扫描(PET)等技术的应用,让我们对精神分裂症的神经化学变化有了更深入的了解。研究发现,纹状体特定区域多巴胺活性增加,可能导致患者做出虚假联想或误解;前额叶皮层多巴胺水平降低,则会干扰执行功能。而且,多巴胺并非唯一与精神分裂症相关的神经递质,谷氨酸、乙酰胆碱等也在其中扮演着关键角色。例如,谷氨酸信号传导基因的改变是导致精神分裂的关键风险因素之一,而新药物KarXT对毒蕈碱受体的作用,也进一步证明了神经递质系统的复杂性。

免疫系统在精神分裂症中的作用,也是近年来研究的热点。自身免疫性脑炎的发现,让人们意识到部分被诊断为精神分裂症的患者,实际上可能是自身免疫系统攻击大脑所致。像艾普丽尔·伯勒尔的案例,她被误诊为严重精神分裂近20年,最终才发现是神经精神性狼疮导致。虽然明确的自身免疫性脑炎病例相对少见,但研究人员在更多精神分裂症患者中发现了免疫系统参与的迹象。例如,在德国,约20%的精神病和其他精神病患者中发现了未鉴定的神经元自身抗体;感染与精神分裂症的关联研究也表明,感染次数越多,患精神分裂症的风险越高。目前,多项临床试验正在进行,旨在探索免疫疗法对精神分裂症患者的治疗效果,这无疑为精神分裂症的治疗开辟了新的道路。

为了实现精准治疗,临床医生需要确定疾病的潜在原因,根据患者的个体差异制定个性化的治疗方案。这不仅包括根据基因测序等技术实现精准诊断,还涉及到综合考虑患者的性别、年龄、疾病阶段等因素来选择合适的药物和剂量。同时,心理治疗在精神分裂症治疗中的作用也日益凸显,认知行为疗法等谈话疗法,可以帮助患者调整思维和行为模式,应对负面症状。

如今,我们站在精神分裂症治疗变革的十字路口,KarXT的出现以及对免疫系统作用的深入研究,只是这场变革的开始。未来,随着精准医疗理念的深入发展,我们有望为每一位精神分裂症患者提供最适合的治疗方案,真正实现从“对症下药”到“对人下药”的转变,让更多像哈琳·桑克尔一样的患者,能够摆脱精神分裂症的束缚,重新拥抱生活的阳光。

参考文献:MARCH 18, 2025 New Treatments Are Rewriting Our Understanding of Schizophrenia|Scientific American

来源: 科普文讯

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普文迅

科普文迅