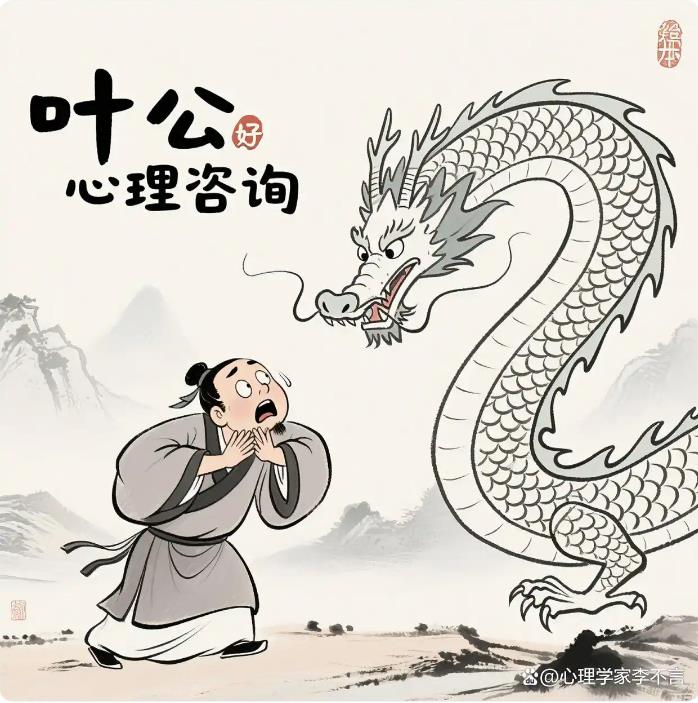

现代书店里,心理学书籍占据着黄金展位,社交媒体上MBTI测试刷爆朋友圈,都市白领们娴熟地讨论着"原生家庭"和"情绪价值"。这场全民心理觉醒的背后,心理咨询室的门诊量却不足美国的1/10。这种反差揭示了一个荒诞现实:我们正集体上演着心理学领域的"叶公好龙"。

一、心理健康的双重面孔

在北上广的写字楼里,90后员工能精准区分抑郁症与焦虑症,却认为心理咨询是"精神不正常"的证明。家长热衷给孩子做智力测试,却将青少年的情绪问题归结为"青春期叛逆"。这种认知割裂源于深层的文化基因:我们习惯将心理问题道德化,把情绪困扰等同于性格缺陷。数据显示,我国抑郁症患者就医率不足10%,远低于40%的全球平均水平。

二、心理咨询的认知误区

"心理咨询就是花钱找人聊天"的偏见根深蒂固。实际上,专业咨询是运用沙盘治疗、认知行为疗法等科学方法的系统工程。就像健身教练能科学规划训练方案,心理咨询师通过专业评估制定个性化干预策略。北京师范大学的调研显示,接受系统心理咨询的来访者,三个月后心理症状改善率高达78%。

三、构建真正的心理免疫力

建立心理健康素养需要系统学习:从理解大脑杏仁核的情绪机制,到认识童年经历的"心理印记"形成原理。当出现持续失眠、社交回避等"心理感冒"症状时,应像对待身体疾病般及时干预。上海精神卫生中心的数字疗法门诊显示,早期干预可使心理危机发生率降低65%。

站在脑科学与人工智能交汇的时代,我们比任何时候都更清楚:心理困扰不是命运的诅咒,而是可解码、可干预的生理现象。当企业开始设置"情绪假",当学校开设心理辅导课程,当全社会开通24小时心理热线,我们正在见证一个民族心理认知的进化。真正的心理健康,始于放下对"正常"的执念,拥抱人性的完整光谱。

(来源:心理学家李不言百家号)

来源: 心理学家李不言百家号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言