古时候的远航海船

怎么跟千里之外的家乡母港交换信息呢?

唐代李肇编撰的《唐国史补》记载,当时来到广州贸易的“南海舶”,“海路必养白鸽为信。舶没,则鸽虽数千里,亦能归也。”宋代钱易的《南部新书》也说:“波斯船舶多养鸽,鸽飞千里,辄放一只至家,以为平安信。”但是“飞鸽传书”只是船上给陆地的单向通信,信鸽不能从陆地把信传送到海船上。

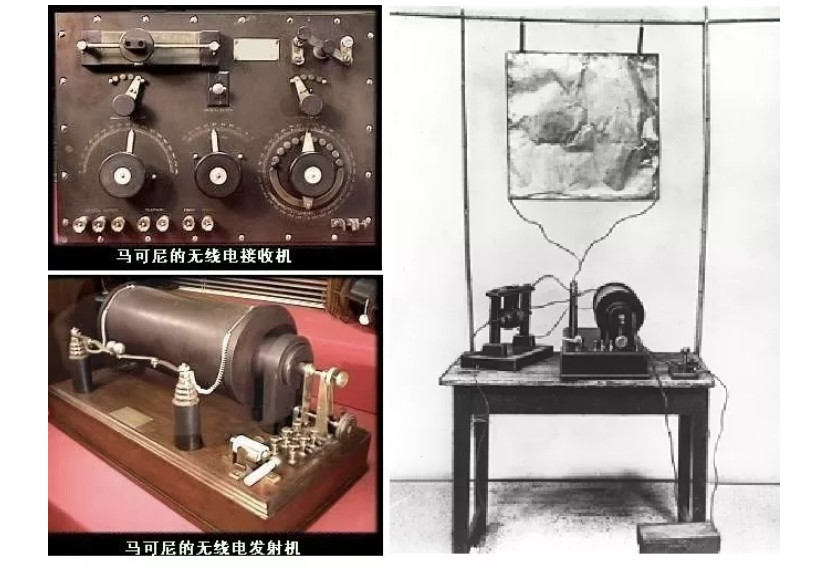

19世纪末,意大利的马可尼和俄国的波波夫分别发明了无线电通信。这项发明发端于1885年,当时27岁的德国物理学教授赫兹在做火花放电实验时发现,每当放电线圈迸发电火花,放在数米开外的另一个线圈两端竟然也会跳出一个小火花。但是赫兹并没有进一步去探究,他觉得这只是一个有趣的现象,并没有什么用处。

9年之后,20岁的意大利小伙子马可尼得知了这件事,敏感地意识到:有可能利用这个电磁感应现象,实现远距离发送信号。当时已经出现有线电报,而马可尼却想到了不用电线也能通信,例如与海上的船只互通信息。

▲

英国发行的纪念马可尼邮票

(图片来源于网络)

马可尼是一个出色的实验家,也是DIY高手。经过一年努力,他就试制成功一种利用电磁波发射和接收信息的装置,并在英国作了公开演示,获得第一项无线电发明专利。1899年,他实现了跨越英吉利海峡的电波通信。1901年,马可尼发射的无线电信号穿越大西洋,从英格兰传到了加拿大的纽芬兰省。无线电通信改变了人类世界,马可尼因此获得了1909年诺贝尔物理学奖。

▲

马可尼的无线电实验装置(左)

最早的无线电收、发报机(右)

(图片来源于网络)

马可尼的发明刚问世就被用于航海领域。1899年,一艘安装了马可尼发报机的灯标船在英国沿海被一艘拖船撞翻,它及时用无线电发出求救信号,救生船在第一时间闻讯赶来,救起遇难的船员。人们从这件事看到了无线电的巨大潜在价值。1906 年在柏林召开了第一次国际无线电报大会,有 29 个国家参加,签订了国际无线电公约,也就是在那次会议上规定了海上求救信号为“SOS”,但是这项决议并没有得到普遍接受与遵守。

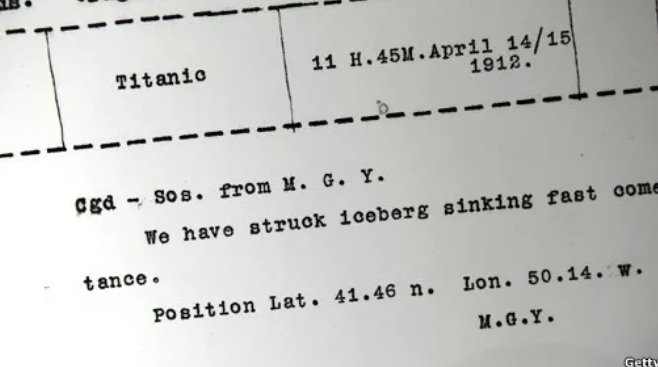

1912年4月14日,超级邮轮泰坦尼克号首航大西洋,船上有两位报务员操作无线电台,一位名叫杰克•菲利普斯,另一位是菲利普斯的副手布立德。当时有不止一艘轮船向泰坦尼克号发出附近有冰山出现的警告。但泰坦尼克的报务员忙于为VIP贵客拍发私人电报,没有理会这些警报。这天夜里,泰坦尼克撞上冰山,船体进水。随后布立德就用电键敲出了“CQD MGY”的遇险呼救信号,这个是国际确立SOS之前的过时呼救信号。其实离泰坦尼克不远处就有一艘船,只是那时并不要求电台连续值守,该船的报务员已经关机睡觉了。

▲

泰坦尼克号遇难时发出的求救电报

(图片来源于网络)

在比较远的海上,还有一艘“卡帕西亚”号船,它的报务员考特姆也准备休息了,但是在关机前坚持再守听一会儿,正好此刻泰坦尼克的报务员菲利普斯开始改发SOS呼救,于是“卡帕西亚”号的考特姆抄收到这样的电报:“我们撞冰山了,正在快速下沉,速来救援。”

泰坦尼克号正在迅速下沉,报务员却非常尽责地继续不断呼救。即将沉没之际,船长叫两位报务员弃船逃命,可是菲利普斯坚守在岗位上,发报呼叫到最后一刻,最终随船沉入海底,助理报务员布立德侥幸生还。由于他们的努力,“卡帕西亚”号闻讯赶来了,到达时泰坦尼克已经沉没,大约700名在海面漂浮的逃生者被“卡帕西亚”号救起。

事后,英国《泰晤士报》评论道:“我们感谢马可尼发明的装置,它使泰坦尼克号能够最快地发出出事的消息和呼救信号。在这以前,有很多豪华的船只,没有发出遇难的信号就沉没了。”

泰坦尼克海难发生一年以后,在伦敦举行了海上生命安全国际会议,规定5000 吨以上的轮船必须安装无线电收发报机,24 小时有人不间断值班,并且划定了专门的频道。在电台室里设置有专用航海钟,钟面上有两段红色、两段蓝色的无线电静默时间(silent period),所有的船舶报务员在这些时段要停止一般性的通信业务,安静守听专用的紧急呼叫频率。

今天,许多先进船舶上已经取消了电台室,不再专门设置无线电报务员,船员可以通过海事卫星通信系统收发信息,就像在家里打电话、上网一样方便。

▲

海上求救无线电信标

(中国航海博物馆馆藏)

20世纪末,赫赫有名的SOS海上呼救制度也光荣退休,由更快捷、更可靠的“全球海上遇险与安全系统”(GMDSS)所取代,它包括了卫星通信、数字选呼等现代信息技术。船舶遇险不用再人工发SOS,而是自动呼救;船上还有自动信标机,一旦落入海水里,立刻自动呼救。天上的卫星在第一时间收到信号,马上对遇险船只定位,并且自动转发给距离最近的海事部门施救。而GMDSS的信息传递载体,依然是无线电波。

▲

船用无线电测向天线

(中国航海博物馆馆藏)

来源: 中国航海博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国航海博物馆

中国航海博物馆