一群刚孵化的黑鲷幼鱼经历着生命最惊心动魄的蜕变:它们的体长仅有3毫米,视网膜如同一张未显影的胶片,仅能感知模糊的光影。然而,接下来的90天里,这些幼鱼将以日均新增2.3万个视锥细胞的速度,重演祖先3.8亿年的视觉进化史。这场个体发育与系统发育的时空折叠,揭示了生命最深邃的生存智慧。

第1-7天:从单色世界启程

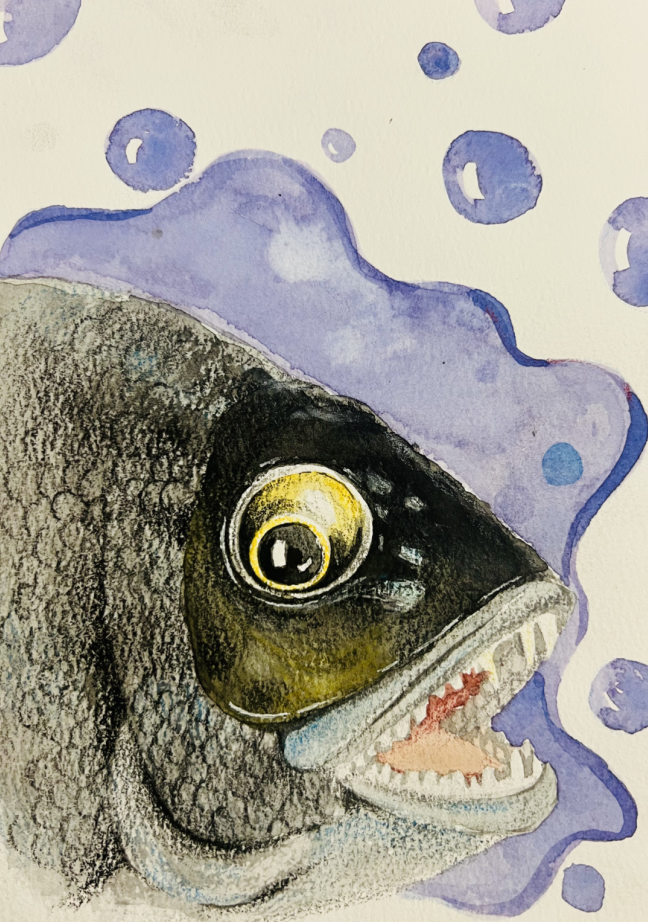

刚破卵而出的黑鲷幼鱼只有3毫米长,视觉系统如同寒武纪的原始鱼类——仅有单色视杆细胞主导的“黑白视界”,此时的视网膜像一台老式胶片相机:只能看见紫外线,仅能接收365nm紫外线,用于识别浮游生物的微弱荧光;反应超慢,看到猎物要等0.12秒才能反应(人类眨眼只要0.1秒);生存策略是靠皮肤感觉活命,身上有“水流感应器”,能察觉头发丝移动般的水流;这时的它们,此阶段幼鱼捕食成功率仅2%,10次捕食只能成功1次,和5亿年前的远古鱼类一样笨拙。

第7-30天:双色革命的爆发

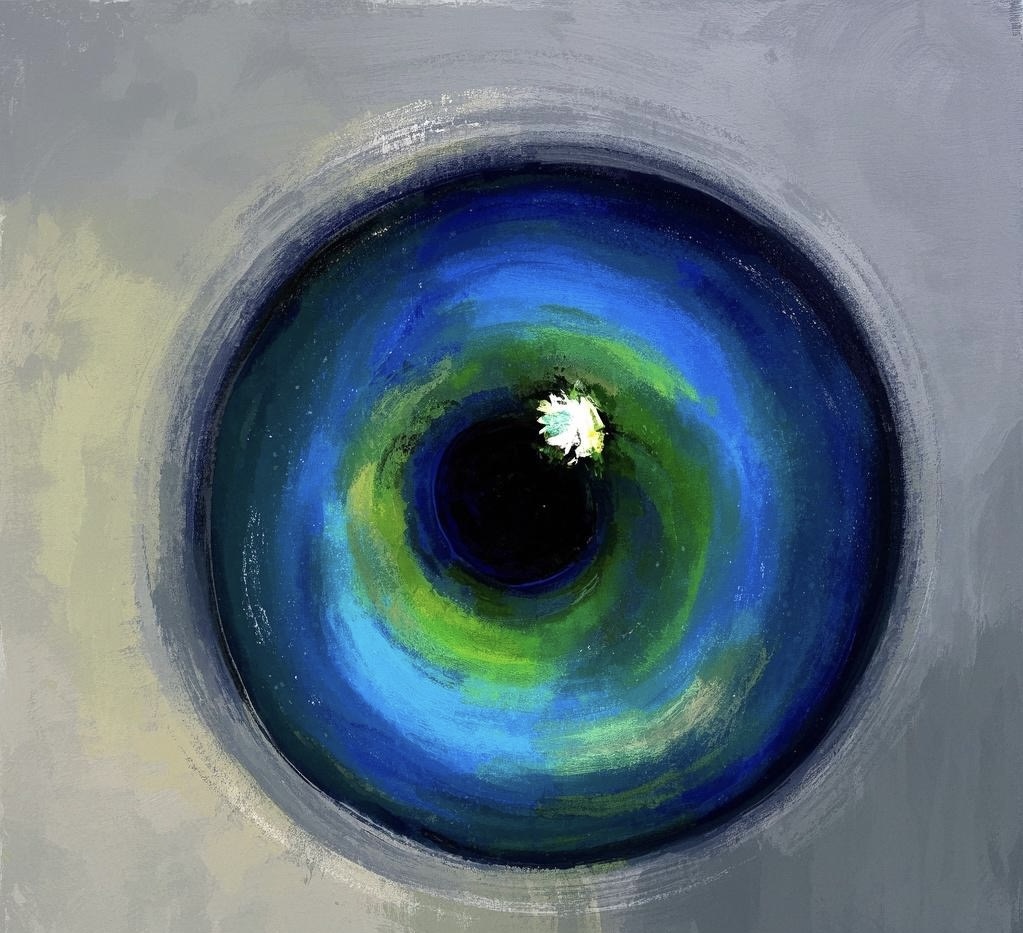

孵化后第7天,小鱼眼睛突然开始疯狂升级,一场基因层面的“寒武纪大爆发”在幼鱼视网膜上演。甲状腺激素受体被激活,触发了视锥细胞的疯狂增殖:这个阶段会经历视网膜重构,它们的中央凹视锥密度飙升,每天新增2.3万个感光细胞--相当于每天给相机增加大量像素;同时能看见蓝绿两色,可以识别水藻背景下的猎物轮廓;捕食反应变快5倍:捕食时间从5秒缩短到0.8秒,趋光行为准确率达78%;科学家发现这时的基因变化和3亿年前鱼类第一次进化出彩色视觉时一模一样,完美复现泥盆纪硬骨鱼类的视觉升级。

第30-60天:三色视界的奠基

满月的小黑鲷解锁新技能,30日龄的幼鱼进入“白垩纪模式”,视网膜开始分层进化:

新增的视锥细胞能实现绿光背景下的猎物轮廓识别,能看清水草堆里的小虫子;神经升级:双极细胞树突复杂度提升3倍,初步具备色彩对比分析能力;延长觅食时间:借助微弱红光,傍晚多找1.5小时食物;此阶段捕食成功率翻5倍,10次出击能抓到6次猎物。这相当于重演了1亿年前恐龙时代鱼类的视觉进化。

第60-90天:四色王者的加冕

在最后的30天里,幼鱼迎来视觉系统的终极进化:四色全开——能看见人类看不到的紫外线,还能分辨红蓝绿;动态视力超强,能锁定时速30公里的猎物(比电动自行车还快);预判神准:能提前算好猎物0.5秒后的位置,误差不到硬币厚度。这时它们的眼睛结构,和2300万年前的祖先化石完全一致。但残酷的是,这期间94%的“视力不及格”的小鱼都被自然淘汰了。

这场视觉蜕变并非基因的独角戏,还需要精准的刻刀——环境因素,其中盐度与光线调控着它们的发育:首先,咸度要刚刚好,太淡或太咸的水都会让眼睛发育变慢;其次,需要蓝光照射,每天照特定蓝光,反应速度能快22%;然后,完全黑暗会致盲,没光线时,眼睛神经会萎缩63%。就像人类婴儿需要营养和刺激才能发育,小鱼的眼睛也需要特定环境才能完美成长。

当第90天的阳光穿透育苗池,幸存的黑鲷幼鱼已然完成视觉系统的终极进化。它们的视网膜上,四类视锥细胞精密排布,神经回路以量子级效率运转——这套系统既是个体生存的利器,更是物种延续3.8亿年的基因记忆。在这90天生命的时空折叠中,每一条幼鱼都在重演祖先的进化史诗。它们的眼睛告诉我们:生命的伟大,不仅在于漫长的演化,更在于将亿万年智慧浓缩于刹那的蜕变。

参考文献:

[1]郑微云,李伦平,薛雄志,等.黑鲷视网膜光感受细胞超微结构研究[J].厦门大学学报(自然科学版),1993.

[2]单保党,何大仁.黑鲷视觉发育与摄食的关系[J].台湾海峡, 1995.

[3]张孝威,何桂芬,沙学绅.黑鲷卵子及仔、稚、幼鱼的形态观察[J].动物学报, 1980.

[4]孟乾,祝斐,岑永华,等.黑鲷人工繁育技术[J].科学养鱼,2024.

[5]郑微云,李伦平,薛雄志,等.黑鲷视网膜结构与视觉特性研究[J].热带海洋学报, 1995(2):8.

来源: 大连圣亚海洋生物研究所

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大连圣亚海洋科普

大连圣亚海洋科普