鱼类增殖放流(fish stocking)是将鱼类个体释放到野外水体(河流、水库、湿地、湖泊、海洋等),以创造新的鱼群或增加现存的种群数量为目的的人为活动。世界各地的政府及民间机构开展鱼类增殖放流活动的历史已超百年。

1911年在美国纽约进行的增殖放流 图源© Freshwater and Marine Image Bank, University of Washington

增殖放流作为受胁物种和濒危物种种群恢复的潜在干预手段已形成普遍共识。然而囿于三重技术瓶颈:长期跟踪监测体系的高昂运维成本、全周期对照实验设计的可重复性难题、定量解析效能的多维度耦合机制,目前仍难以系统评估该措施对鱼类种群重建的生态效能,以及其对水生生态系统结构与功能产生的级联效应,构成现代恢复生态学研究亟待突破的关键命题之一。

2. 德国的实验案例

德国莱布尼茨淡水生态和内陆渔业研究所(Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries,德语:Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei)研究团队在德国西北部下萨克森州(Lower Saxony,德语:Niedersachsen)的20个湖泊中进行了长达约6年的长期控制实验,讨论了包括增殖放流在内的三种渔业管理措施对鱼类多样性恢复作用。

具体来说,该研究比较了鱼类增殖放流、增加湖泊中粗木生境、创建沿岸浅水区三种措施,对应着关注物种、关注特定生境、基于生态系统的三类鱼类生态管理理念。

措施一:鱼类增殖放流。研究团队分别在2017年和2018年的冬季以及2020年深秋季节,以当地常见的96.9/千克/公顷/年的平均密度向4个湖泊中投放了区域内的常见5种鱼类物种:拟鲤(Rutilus rutilus)、丁鳜(Tinca tinca)、欧鳊(Abramis brama)、白斑狗鱼(Esox lucius)和白梭吻鲈(Sander lucioperca),投放比例为4:2:2:1:1。选取投放个体时参考了鱼类自然种群中的体型结构,白斑狗鱼、丁鳜和白梭吻鲈以较小长度的鱼类个体占多数。放养鱼类总长度的具体物种范围(和中位数)为:欧鳊(119-418毫米,中位数为283毫米)、白斑狗鱼(170-675毫米,中位数为264毫米)、拟鲤(86-346毫米,中位数为174毫米)、丁鳜(107-395毫米,中位数为207毫米)和白梭吻鲈(152-548毫米,中位数为234毫米)。

措施二:增加湖泊中粗木生境。该研究在8个湖泊中以85束/湖的平均密度人为添加了共800个标准化粗木束。粗木束由欧洲角树(Carpinus betulus)、普通赤杨(Alnus glutinosa)和桦木(Betula spp.)等乔木的枝条组成。每个粗木束长3米,直径80厘米,重约300千克。粗木束以垂直于湖岸线的方向放置于水深1-3米的水域,并使用配重袋固定。平均而言,每个湖的粗木束累积总长度约为每个湖整个湖岸线长度的约五分之一。

措施三:创建沿岸浅水区。研究团队在4个湖泊中通过挖掘湖岸,创造了平均深度为35-140厘米的浅水区,使得4个湖泊中的水域面积增加了800-1600平方米。4个湖泊的湖岸线平均增加了10.5%、湖岸面积增加了12.5%。

研究使用的3种渔业生态管理措施 图源© https://doi.org/10.1126/science.adf0895

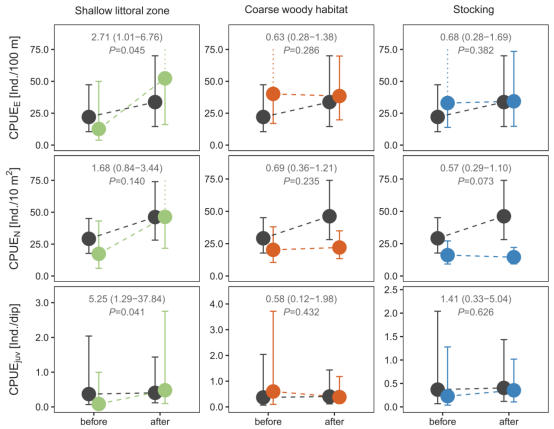

研究团队分别在上述措施实施前两年和实施后四年对研究湖泊进行鱼类调查。分别记录沿岸带每100米的电鱼渔获量为CPUEE,近岸水域每平方米刺网的渔获量为CPUEN,每次随机区域电鱼获得的幼体数为CPUEjuv。

研究结果指出创建沿岸浅水区可有效提高鱼类种群规模。在创建了浅水区的电捕结果相比未经处理的对照湖泊结果,CPUEE显著地增加了2.71倍,幼鱼的多度CPUEjuv也显著增加了5倍以上。研究人员推测,新创建的沿岸浅水区可有效促进鱼类的繁殖过程,在为鱼类提供额外产卵场的同时,升高的局部水温和底栖动物生物量增加为幼鱼的生长提供了理想的环境。同时生长在浅水区水生植被也为幼鱼躲避捕食者提供了庇护功能。

3种措施(创建沿岸浅水区、增加粗木生境、增殖放流)和3种取样方法(电鱼、网具、仅幼鱼)下鱼类总多度的变化。彩色圆点表示管理措施前后模型预测的CPUE平均值。深色圆点表示对照湖泊的模型预测CPUE。误差条是指相应的平均值的95%自举置信区间 图源© https://doi.org/10.1126/science.adf0895

增加粗木生境的方法则在不同采样方法、不同湖泊、不同鱼类物种中呈现出各异的结果。河鲈(Perca fluviatilis)的多度在添加的粗木束附近有相对较大的增加趋势。增加的粗木生境增加了河鲈(P. fluviatilis)的移动性,进而提升被捕获的几率。另外粗木生境附近鱼类空间聚集现象也吸引肉食性的河鲈(P. fluviatilis)从沿岸区域向更放有粗木生境的水域中转移。而拟鲤(R. rutilus)的多度则在增加了粗木束的近岸显著下降,这一现象被认为时作为被捕食者对捕食者增加做出的响应。作者指出同时吸引捕食者和被捕食者的生境结构可能为被捕食者构成生态陷阱。尽管当前普遍认为增加生境类型有益于生物多样性保护,但其对具有捕食和被捕食关系物种对的净正面影响并不明显。

最后,该研究旗帜鲜明地指出鱼类增殖放流对鱼类数量变化没有影响。尽管研究过程中向研究湖泊中投放了近100千克的鱼类物种(包括捕食者和被捕食者),但最终效果并不理想。人工增殖放流后,鱼类捕获量的3个指标CPUEE、CPUEN、CPUEjuv均未呈现显著变化,其中CPUEN甚至呈现下降趋势。就物种层面的结果来说,不管人工投放的是在湖泊中完成繁殖过程的物种,如拟鲤(R. rutilus)、丁鳜(T. tinca)、欧鳊(A. brama)、白斑狗鱼(E. lucius),还是不在湖泊中繁殖的白梭吻鲈(Sander lucioperca),都不能显著提高鱼类多度,且投放鱼类个体后,肉食性捕食者鱼类的多度也没有出现显著变化,表明人工增殖放流的叠加相应非常低。

该研究认为对于处于幼鱼承载能力极限或处于极限边缘的湖泊来说,人工投放只会增加鱼类个体对食物资源和栖息地的竞争,且不会增加被捕食的避难生还几率。另外,人工增殖放流还可能导致人工驯化选择的孵化鱼类取代野生鱼类,放大投放鱼类的自然劣势,恐将降低鱼类种群长远的生产力。

3. 小结

当物种种群呈现萎缩趋势时,人们直觉上觉得应当人工干预增加该物种的个体。这种直观、便捷、具有媒体画面的以单一物种为重点的措施长期以来受到利益相关者及政治界的大力支持。尽管已经有研究指出人工投放可能会对种群、食物网和生态系统造成负面生态和进化影响(非本地基因型物种的传播等),但在固化的心理(如范式和习惯)和制度(如缺乏评价监管)等因素的作用下,人工增殖放流仍然是渔业管理中的标准作业之一。

该研究在20个湖泊中的6年研究结果虽不能完全否定人工增殖放流的成效,但也有充分的证据表明基于生态系统的渔业生态管理措施具有更高的效果。这也促使人们重新思考人工增殖放流是否为恢复目标种群的万能灵药?其是否具有适用范围?如何避免其负面生态效应?如何建立长期跟踪评价体系评估人工投放效果?

该研究团队指出在刊登在《Science》期刊的论文文末指出:“A focus on reestablishing central ecological processes and habitats is likely to have stronger long-term effects for the rebuilding of imperiled species than narrow, species-focused conservation actions.”(与狭隘的、以物种为重点的保护行动相比,注重重建中心生态过程和栖息地可能会对濒危物种的重建产生更大的长期影响。)

新加坡河川生态园 图源©戴秉国 | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands), 图文无关

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

作者 | 戴秉国

审核 | Samantha

排版 | ms

参考资料略

来源: 海洋与实地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会