在月球背面的南极 - 艾特肯盆地,一块看似普通的月壤样本正改写人类对月球演化的认知。2024 年 6 月,嫦娥六号探测器从这片古老盆地带回的 1935.3 克样品中,科学家发现了月背火山活动持续至 28 亿年前的证据。这一成果不仅填补了月球地质年代学的空白,更揭示了月球内部物质循环的奥秘。

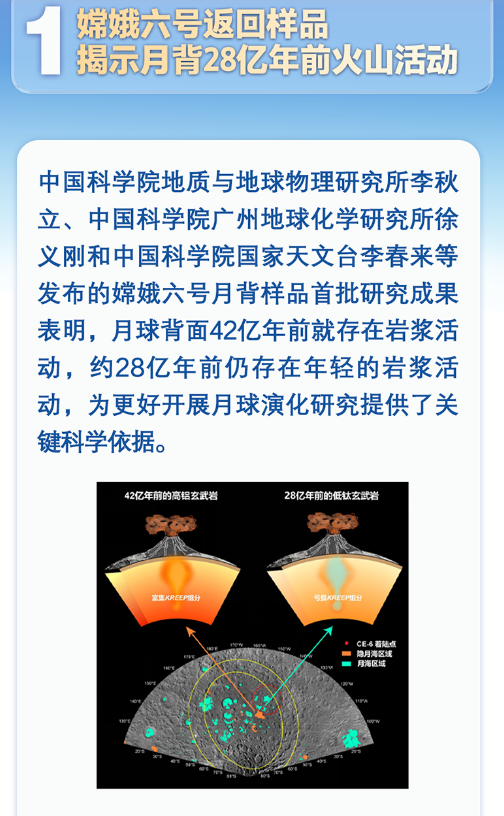

长期以来,月球正面的火山活动历史已通过阿波罗和嫦娥五号任务得到详尽研究,其岩浆活动从 40 亿年前延续至 20 亿年前,甚至在 1.2 亿年前仍有小规模喷发。但月球背面由于地质结构复杂,且缺乏直接样本,其火山活动的时间线始终模糊不清。嫦娥六号首次在月背采样,为破解这一谜题提供了关键钥匙。研究团队通过电子探针与离子探针技术,对 108 颗玄武岩岩屑进行高精度定年。结果显示,其中 107 颗岩屑形成于 28.07±0.03 亿年前,这一时期恰好是月球火山活动统计定年曲线的空白区间。更令人意外的是,其中一颗高铝玄武岩岩屑的年龄定格在 42 亿年前,表明月背火山活动至少持续了 14 亿年,远远超出此前预期。

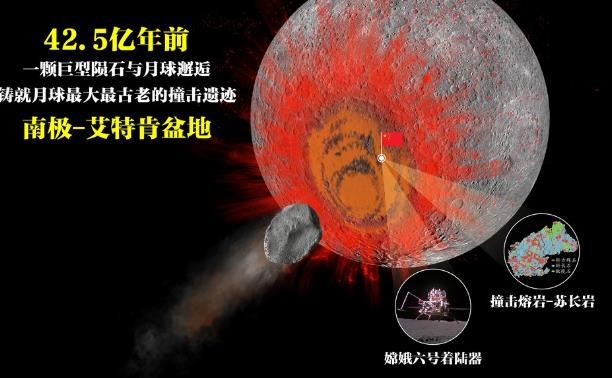

月背玄武岩的成分分析揭示了独特的地质背景。与月球正面富含铁钛的玄武岩不同,嫦娥六号样品呈现低钛低铝特征,且 Sr-Nd-Pb 同位素显示其源区极度亏损克里普物质(富含钾、稀土和磷的特殊物质)。这种亏损状态意味着月背岩浆可能形成于更深层的地幔,或是经历了更复杂的物质分异过程。尤为重要的是,42 亿年前的高铝玄武岩与 28 亿年前的低钛玄武岩,分别对应富集与亏损的月幔源区。这种源区性质的转变,暗示月球背面在漫长的地质历史中经历了剧烈的物质再分配,可能与南极 - 艾特肯盆地的撞击事件密切相关。该盆地作为太阳系最古老的撞击构造,其形成过程可能将深部物质翻涌至月表,改变了后续岩浆活动的物质基础。

嫦娥六号任务的成功离不开一系列技术创新。探测器首次实现月背智能快速采样,在 30 分钟内完成表取与钻取,获取的样品覆盖了不同地质单元。返回地球后,研究团队通过微区原位分析技术,在 5 克月壤中精准分离出 300 微米以上的岩屑,为年代学研究提供了关键材料。这些发现对月球演化理论提出了新挑战。传统观点认为月背厚月壳抑制了火山活动,但南极 - 艾特肯盆地的薄月壳区域同样缺乏大规模玄武岩。嫦娥六号数据表明,月幔源区的物质组成可能比月壳厚度更具决定性作用。这一结论为解释月球二分性(正反面地质差异)提供了新视角,也为研究类地行星的演化提供了重要参考。

月背火山活动的研究不仅关乎月球本身。28 亿年前的岩浆活动与地球太古宙晚期的环境剧变存在时间关联,当时地球正经历大氧化事件与板块构造启动。科学家推测,月球的岩浆活动可能受到地球潮汐力与太阳系撞击环境的双重影响,这种跨天体的演化联系为理解行星系统的协同演化提供了天然实验室。嫦娥六号带回的样品还将用于研究月表水冰的形成机制、太阳风与月壤的相互作用等前沿课题。随着后续嫦娥七号、八号任务的推进,月球南极将成为国际科研站的核心区域,这些月背样本或将成为解开太阳系起源之谜的关键拼图。

当我们凝视嫦娥六号带回的月壤,看到的不仅是岩石颗粒,更是跨越 28 亿年的时光碎片。这些来自宇宙深处的样本,正以科学的语言讲述着月球的前世今生,也为人类探索宇宙奥秘写下新的篇章。

来源: 桂粤科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂粤科普

桂粤科普