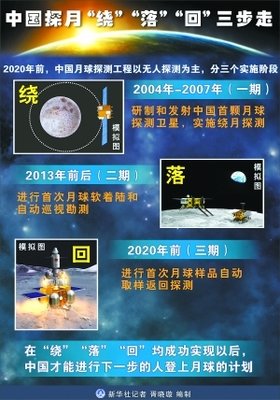

中国的月壤采集历史是探月工程"绕、落、回"三步走战略的核心成果,也是人类月球探索的重要里程碑。自2020年嫦娥五号首次实现地外天体采样返回以来,中国已累计带回3666.3克月壤,其中包括月球正面和背面的样品,为全球科学界提供了全新的研究材料。

2020年11月24日,嫦娥五号探测器搭载长征五号遥五火箭发射,经过23天的地月往返,成功从月球正面风暴洋北部吕姆克山附近采集1731克月壤。这是人类时隔44年再次从月球采样,也是中国首次实现无人地外天体采样返回。任务中采用钻取(2米深)和表取(50厘米深)结合的方式获取不同深度月壤,解决了月壤粘性大、易扬尘的难题。上升器在月面自主完成起飞,突破了地外天体起飞的导航控制、发动机点火等关键技术。轨道器与上升器在环月轨道完成首次无人交会对接,实现样品转移。返回器以第二宇宙速度进入地球大气层,通过"打水漂"式再入确保安全着陆。

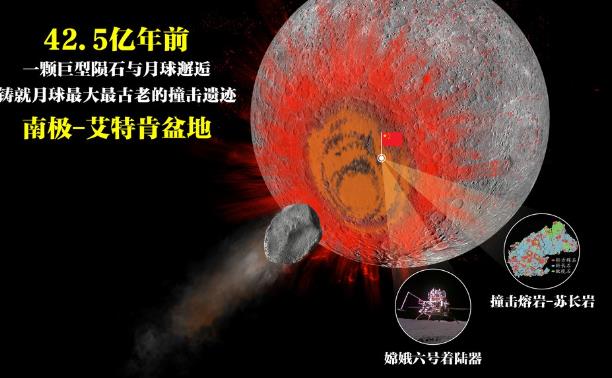

2024年5月3日,嫦娥六号探测器发射,6月2日在月球背面南极-艾特肯盆地着陆,采集1935.3克月壤,实现人类首次月球背面采样返回。任务中通过鹊桥二号中继星实现地球与月背探测器的实时通信,解决信号遮挡问题。针对月背复杂地形,采用视觉导航和机械臂自主避障技术确保采样精度。探测器在月背经历14天月夜,依靠同位素温差电池维持生存。

月壤研究带来多项科学突破。嫦娥五号月壤研究显示,玄武岩形成于20亿年前,将月球岩浆活动时间延长8亿年,推翻传统认知。2024年进一步发现火山玻璃珠形成于1.2亿年前,揭示月球存在持续至新生代的小规模火山喷发。嫦娥六号月壤中的低钛玄武岩结合撞击坑统计分析,修正了月球撞击年代学曲线,证明撞击通量在28.3亿年前已趋于稳定。

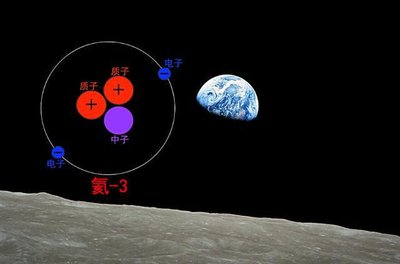

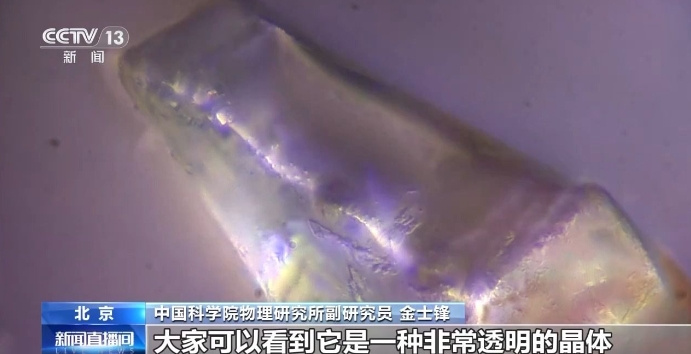

在水与资源研究方面,2024年7月首次发现水合矿物ULM-1,其分子式为(NH4,K,Cs,Rb)MgCl3·6H2O,水分子质量占比达41%。这一发现表明月球高纬度地区可能存在稳定水合盐。月壤中富含的氦-3同位素储量约100万吨,可满足全球万年能源需求,中国正研究提取技术。

磁场研究方面,2024年12月在月壤中发现28亿年前的磁场信号,显示月球磁场强度在该时期出现反弹,修正了"月球磁场在31亿年前持续衰减"的理论。

中国建立了完善的月壤管理体系。国家天文台设立月球样品实验室,采用充氮手套箱、树脂包埋等技术确保月壤不受污染,配备高端设备支持多学科研究。2021年在湖南韶山建立备份存储基地,实现异地灾备。

国际合作方面,2022年向俄罗斯赠送1.5克月壤,2023年向法国赠送1.5克,推动联合研究。2023年10月嫦娥五号月壤向国际开放申请,首批向13个国家发放样品。嫦娥六号月壤计划半年后向国内开放,未来将逐步扩大国际合作范围。中国科学家在《科学》《自然》等期刊发表研究成果,并通过国际宇航大会展示嫦娥六号月壤。

未来计划包括嫦娥七号(2026年)聚焦月球南极寻找水冰,嫦娥八号(2028年)开展资源原位利用实验。载人登月工程计划2030年前实现中国人登陆月球,建立短期科研基地。中国正与俄罗斯、欧洲航天局等合作推动国际月球科研站建设。

通过两次采样任务,中国已成为全球月壤研究的重要力量。与国际对比显示,美国阿波罗计划6次采样382千克,苏联月球号3次采样330克,中国嫦娥任务两次采样3666.3克,在延长月球地质活动时间线、发现水分子、修正撞击通量模型等方面作出独特贡献。中国将继续以开放姿态与国际社会共享成果,为人类和平探索利用月球作出更大贡献。

来源: 桂粤科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂粤科普

桂粤科普