2024年6月25日,内蒙古四子王旗的草原上,一个被烧蚀得斑驳的"子弹头"状物体缓缓降落。这是嫦娥六号返回器,携带着1935.3克来自月球背面南极-艾特肯盆地的月壤样品,完成了人类首次月球背面采样返回任务。这些看似普通的"土特产",实则是破解月球演化之谜的钥匙,每一粒都承载着太阳系早期的密码。科学家通过高分辨率电子显微镜观察发现,部分月壤颗粒表面存在微米级的熔融层,这是小行星撞击时瞬间高温的产物,为研究太阳系撞击历史提供了微观证据。

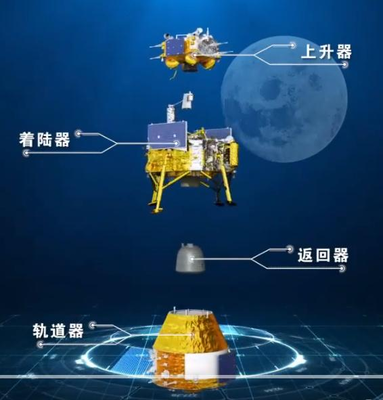

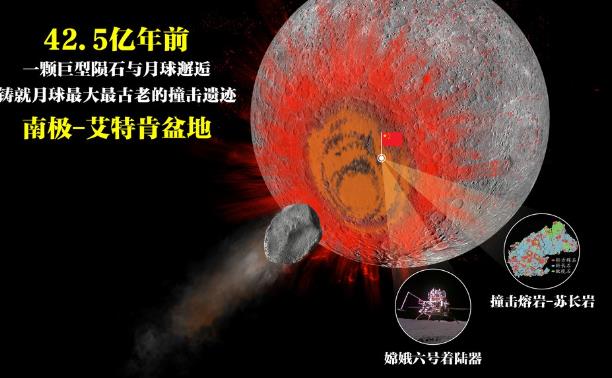

2024年5月3日,长征五号遥八运载火箭托举着嫦娥六号探测器升空,开启了为期53天的太空之旅。作为嫦娥五号的备份探测器,嫦娥六号不仅继承了采样返回的核心能力,更突破了月球逆行轨道设计、月背智能采样等关键技术。其着陆点选择在月球背面最大的撞击盆地——南极-艾特肯盆地,这里被认为是月球最古老、最深的"伤痕",保存着月壳深部物质的珍贵样本。该盆地直径约2500公里,深度达13公里,其形成时产生的能量相当于300万亿吨TNT当量,足以将月壳撞穿,暴露出月幔物质。为实现精确着陆,探测器采用激光三维成像技术,在距月面100米高度构建地形图谱,避开直径大于2米的障碍物。

6月2日,嫦娥六号成功着陆月背,其机械臂在短短数小时内完成了智能快速采样。不同于月面的平坦月海,月背布满沟壑与悬崖,采样过程充满挑战。机械臂采用六自由度关节设计,末端搭载的钻取采样器可在月面钻进2米深的岩层。通过表取和钻取相结合的方式,采集到玄武岩、角砾岩、玻璃物质等多样化样本。特别值得关注的是,在钻取样本中发现了疑似月幔橄榄石的矿物颗粒,这将为研究月球内部结构提供直接证据。科研团队在分析过程中采用了原位X射线衍射技术,在真空环境下对样本进行成分分析,确保数据的原始性。

通过对嫦娥五号样品的分析,科学家发现月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动,将月球地质寿命延长了10亿年。嫦娥六号的样本进一步揭示,月背的火山活动持续至28亿年前,且存在42亿年前的古老玄武岩,表明月球内部活动远比此前认知的更为持久。最新研究显示,月背玄武岩中钛铁矿含量高达25%,这一发现颠覆了传统认为月背物质贫钛的认知,暗示月背可能存在独特的岩浆演化路径。中国科学院地质与地球物理研究所团队通过同位素定年技术,确定这些玄武岩形成于39亿年前的雨海纪,比此前认为的早了3亿年。

南极-艾特肯盆地的撞击事件发生于42.5亿年前,几乎与太阳系形成同步。研究显示,该盆地的形成可能触发了月球全球性的热事件,为太阳系早期撞击历史提供了"宇宙时钟"。中国科学院地质与地球物理研究所团队通过分析嫦娥六号带回的角砾岩样本,发现其中含有来自不同地质时期的岩石碎片,这些碎片如同"时间胶囊",记录了月球从形成到现在的关键地质事件。特别值得关注的是,在角砾岩中发现了含有地球成分的矿物包裹体,这可能是地球早期遭受撞击时飞溅到月球的物质,为研究地月物质交换提供了珍贵样本。

嫦娥六号任务搭载了法国氡气探测仪、欧空局负离子探测仪等4个国际载荷,展现了中国航天的开放姿态。例如,法国团队通过分析月壤中的氡气衰变,研究月球内部热量释放;意大利的激光反射镜则为精确测量地月距离提供支持。特别值得一提的是,德国团队在嫦娥六号样品中发现了碳质球粒陨石成分,这为研究太阳系物质迁移提供了新证据。目前,中国已向47个国内单位分发嫦娥五号样品,向12个单位分发嫦娥六号样品,其中包括美国、俄罗斯等国的科研机构。美国国家航空航天局(NASA)的科学家通过分析中国提供的月壤样本,发现其中含有太阳系早期形成的挥发性有机物,这对研究地球生命起源具有重要意义。

随着嫦娥六号样品研究的深入,更多科学突破正在涌现。例如,科学家发现月背月壤中氦-3含量高达2.6ppm,是月球正面的3倍。这种清洁能源若用于核聚变,100吨氦-3即可满足全球一年的能源需求。目前,中国正在研发氦-3分离技术,计划在2030年前建成首座月球氦-3开采试验站。此外,月背古磁场研究显示,月球磁场在28亿年前曾出现"回弹"现象,这可能与月球内核的结晶过程有关,为理解地月系统演化提供了新视角。最新发表在《自然·地球科学》的论文指出,嫦娥六号样品中的玻璃珠含有挥发性物质,暗示月球内部可能存在水的原始储存库。这些玻璃珠是撞击熔融形成的,内部包裹的水含量高达0.5%,这一发现打破了月球极度干燥的传统认知。

中国探月工程并未止步于此。嫦娥七号、八号任务已在规划中,将聚焦月球极区水冰探测与科研站建设。嫦娥七号将携带月球车,在南极永久阴影区寻找水冰存在的直接证据;嫦娥八号则计划在月球背面建立国际月球科研站的基本框架。这些任务将使用更先进的钻探技术,目标获取更深层的月岩样本,为月球地质历史建立更完整的时间线。值得关注的是,嫦娥八号将搭载中国首台月球中子谱仪,用于探测月球表面氢元素分布,这对寻找水冰资源至关重要。此外,科研站将配备月球激光通信终端,实现地月间高速数据传输,速率可达10Mbps。

嫦娥六号带回的月壤,不仅是中国航天的里程碑,更是人类探索宇宙的重要一步。这些看似普通的土壤,正改写着我们对月球、太阳系乃至地球的认知。正如科学家所言:"每一粒月壤都是时光胶囊,承载着数十亿年的宇宙记忆。"随着研究的深入,月球背面的奥秘将逐一揭晓,而中国航天,正以坚实的步伐迈向更遥远的星辰大海。目前,中国已启动"月球基地2040"计划,目标在2040年前建成可长期驻留的月球科研基地,为人类登陆火星提供技术储备。

来源: 桂粤科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂粤科普

桂粤科普