4.6 灯光、鸣笛、打旗语……在海上,如何避免交通事故?

开车的时候难免发生剐蹭,毕竟车道那么窄,车又那么多。那船呢?航行在广阔海洋中,是否就自由自在了?

其实,船面临的“路况”可能要更复杂一点。你以为的行船可能是“潮平两岸阔,风正一帆悬”,事实上的行船么,如果你看过那种网页显示的实时全球船舶动态,在一些港口处,放眼看去一片绿色,仔细看,一片绿色其实是密密麻麻很多小绿点,每个小绿点都代表一艘船。毕竟,在近岸航行时,一个显著特点就是“船多”。

其实,即使到了远岸航行,海面广阔,船也不能完全随意驰骋,而是要考虑安全和经济性。为了躲避海上的碍航物,并且以最小的成本航行最远的距离,船舶一般都有固定航线;另外,船舶最后都要汇聚到港口来停靠。

随着海上交通发展,船舶越来越多,特定航线上的船也变得密集,就像拥堵路段容易发生车辆剐蹭一样,那些繁忙的航线或繁忙的港口附近,也难免发生船舶之间的碰撞事故。船舶之间的碰撞可不是闹着玩的,往往会造成船体破损进水甚至沉没,除了经济损失,有时还会导致人员伤亡。

这时候,遵守交通规则和及时沟通就显得格外重要了。

是的,船在海上也要遵循“海上交规”

海上交规的全名叫《1972年国际海上避碰规则》(International Regulations for Preventing Collisions at Sea[COLREGS 1972],是国际海事组织与各国协商制定的规范,于1977年7月15日正式生效,大家共同遵守。

这个规则最早可以追溯到1948 年。当时,为避免海上事故发生,政府间海事协商组织制定《国际海上人命安全公约》文本时,专门列了一个第二附件,叫做《国际海上避碰规则》,明确了海上交通的有关定义、号灯、标记、驾驶及航行规则。我国于1957年宣布接受该规则。此后,这个附件又经过了多次修订,成为正式的《1972国际海上避碰规则》(以下简称《避碰规则》),也是现在世界海洋航行的基本规则之一。

《避碰规则》不仅是技术上的总结和指导,也是法律规范。在碰撞发生前,《规则》可以作为行动指南,如果发生了碰撞,它也是判定责任的重要依据。比如,船上要配备什么样的信号灯、信号旗、声响,在遇到需要交流的情况下如何有效表达,再比如,两条船交叉相遇时,谁要让谁、怎么让,等等,都可以参照这份规则。

那么,有了规则和规范,遵守它就够了吗?

没这么简单。

海上交通有其特殊性,全球各国的舰船都在海洋上航行,出于对各个国家主权的尊重,《避碰规则》允许各国对自己管辖的水域制定适当的避碰规定,即“特殊规则”,也称“地方规则”。我们国家的由海事局制定,只针对港外锚地、港口、内陆水道等特殊水域。

那么,什么时候用哪个规则?一般来说,优先适用“特殊规则”。两则不一致时,执行“特殊规则”;“特殊规则”没有规定的,遵守《国际海上避碰规则》。换句话说,先遵守地方规定再符合国际要求。所以,如果有机会乘船出外旅行,你也可以观察一下,在其他国家的航道里,游轮或者商船是不是有不同的规则,它们用的灯或旗帜是不是跟国内的有所差异。

船和船之间怎么交流?

灯光也有语言

交通过程中,人有人言,灯有灯语。比如,开车的时候,转弯要打转向灯。

海上交通也一样。在海上,灯光既是航海者的陪伴,也是船只的语言。

海上航行所用的灯比较多样,有不同的形状和颜色,就像语言的不同词汇和声调。呈现颜色、强度和光弧的是号灯,有白、绿、红、黄等颜色;呈现形状的叫号型,是指球体、圆锥体、圆柱体和菱形体等黑色形体。号灯与号型配合使用,就可以表达比较复杂的意思了,比如船的种类、大小、动态和工作性质。

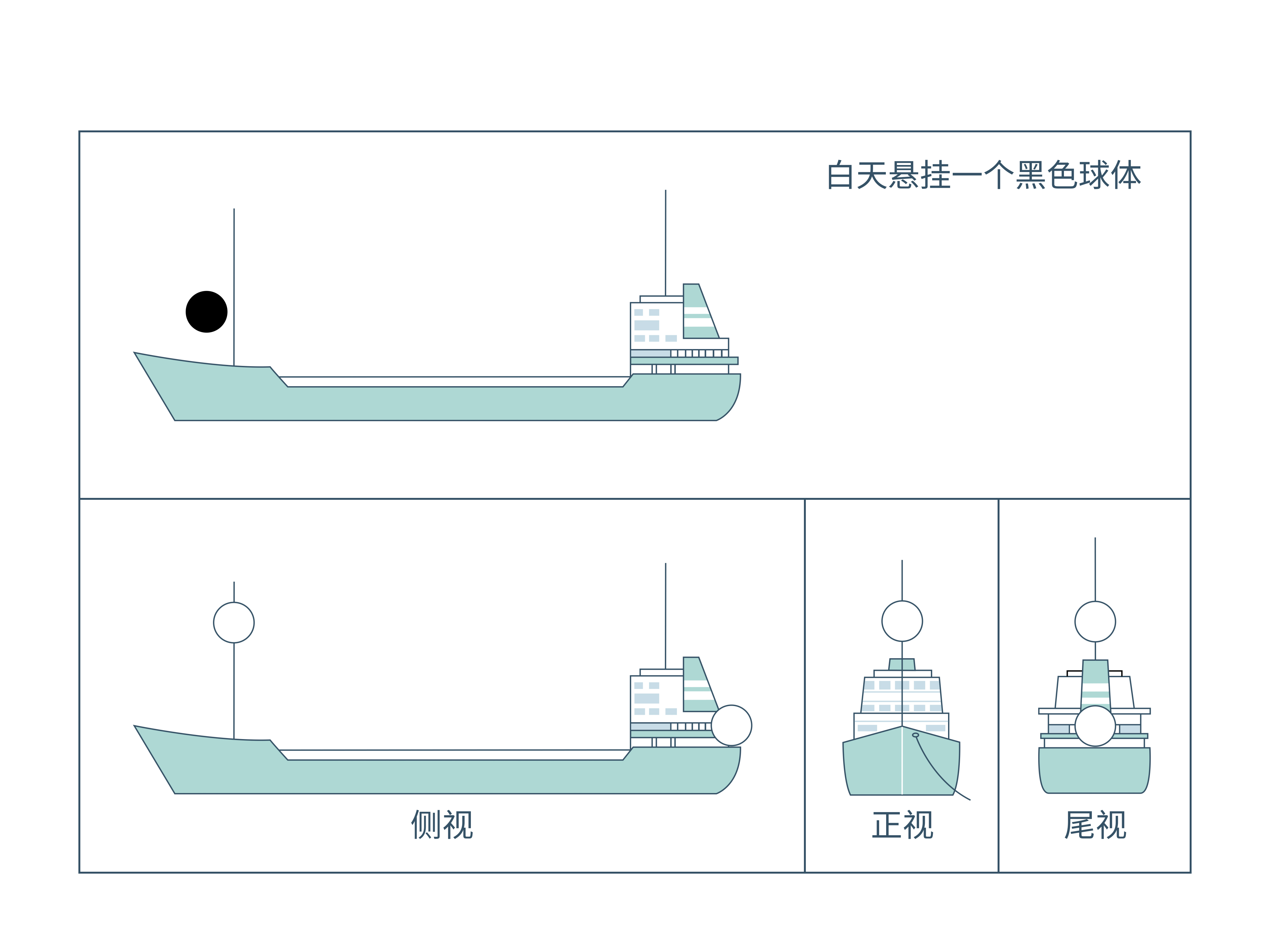

根据《避碰规则》,日落后到日出前,或者虽有日出但能见度不良,以及其他光线较暗的时候,就要打开号灯,而号型则是白天也要悬挂。

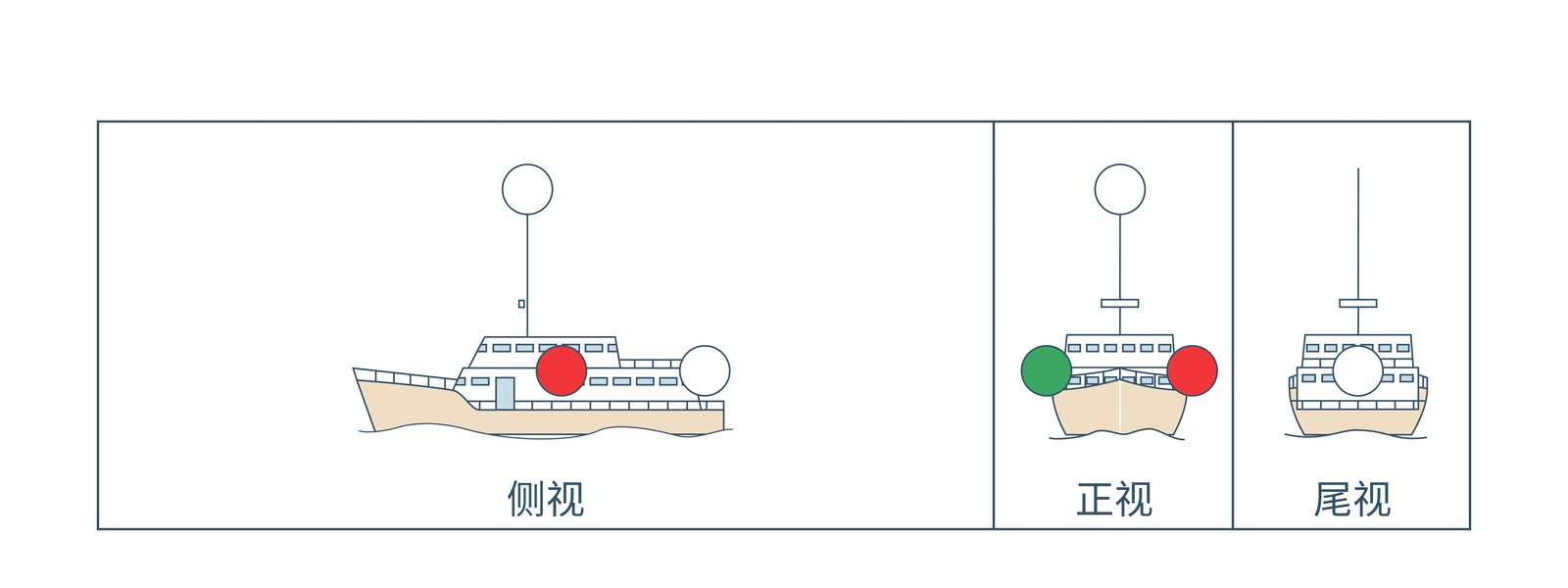

图片说明:船舶航行灯

先说号灯,最普遍的号灯就是航行灯,分别位于船的前后左右——很容易想象,前后左右最容易被看见,也就容易传递信息。

在船舶的前部最为明显的白灯,叫做桅灯,它会在225º的水平弧内显示不间断的灯光,晚上可以清楚的让对方船只看到自己。挂什么样的桅灯跟船的长度也有关系,长度以50米为界有所不同。船长大于50米时,要挂两盏桅灯:前面一盏(前桅灯),然后高于桅杆处再来一盏(后桅灯)(见下图)。

图中号灯表示:这是一艘船长超过50米的船

图中号灯表示:这是一艘不到50米的船(当船长小于50米时,后桅灯可以显示,但不强制要求)

还有红绿灯,但并不是公路上那种让你停或者走的交通灯,而是船舷边的舷灯,左边是红灯,右边是绿灯,它们各在112.5º的水平弧内显示不间断的灯光,它们是用来告诉其他船本船的状态,交叉相遇的时候需要看舷灯来判断。

跟汽车一样,船也有尾灯。尾灯是白灯,位置尽可能靠近船尾,会从船的正后方显示135°的水平光弧。它是用来告诉其他船本船的状态,交叉相遇的时候,也需要看尾灯来做判断。

这些灯光明亮,照射范围广,不管是打给别的船看或是看其他船的灯,都很方便。比如,你看到前面有白色尾灯,就知道前方有船;如果同时看见红绿灯,就知道船在你的正前方航行;如果只看到红灯,前面的船就在你的右边;只见绿灯,前面的船就在你左边。

船上经常会讲“红灯会”,就是表示两船相遇时是双方的左舷交错而过,“绿灯会”就是都是右舷过。就这样,通过看灯交流,夜间也可以安全航行了。

除航行灯外,号灯还包括环照灯、拖带灯、闪光灯、锚灯等等。

如果船失去控制,要在最显眼的地方,垂直显示两盏环照红灯,白天则悬挂两个黑色球体。这种情况下如果船还在对水移动,还要显示两盏舷灯、一盏尾灯(下图右)。

图中的船表示:我失去控制了!

如果船抛锚了,晚上的话,要在船的前部显示一盏环照白灯、在船尾或接近船尾处显示一盏环照白灯。看出来了吗,这里都是环照的白灯,跟之前说的225º和135°照射的不一样,因为抛锚的情况下,需要让四面的船都知道你的所在,避免碰撞。

图中的船表示:我抛锚了!

如果船搁浅,情况相当于失去控制加上抛锚,所以要结合前面两种情况的打灯:最显眼的地方两盏环照红灯,前部一盏环照白灯,船尾处一盏环照白灯。

图中的船表示:我失去控制了,而且抛锚了

以上是几种常见情况的号灯号型。是不是觉得有点复杂?实际上,船员要掌握的还比这多得多。

白天、夜间、晨昏期间因为光照不同,对灯的显示也有不同要求。还有操纵能力受到限制的船、限于吃水的船、装载危险品的船、引航船等等不同的情况都会有相应的灯来传达信息。

要成为合格的船员,这些不同的含义和组合可得全部都记牢了,才能保证船的航行安全。

听,船舶发出的声音

除了看灯,船之间的交流还可以靠鸣笛。

船与船之间相遇时要鸣笛,船舶进港、出港时也要鸣笛,雾航时更需要鸣笛……在社科学者眼中,此起彼伏的鸣笛声是港口码头独特的声音景观,而在船员眼里,鸣笛声可是重要的信息传播工具,通过船只之间、船港之间、驾驶人员之间的沟通交流,有效避免或减少海损事故的发生。

图片说明:郑和舰上的汽笛 (张志友团队 / 摄)

船的鸣笛声来自汽笛。汽笛就是一种喇叭,将蒸汽和空气大量灌入一个空洞装置中,然后让它们通过一个狭窄的出气口,出口还设置了薄薄的铜片薄膜,这样大量蒸汽在压力影响下,从窄口涌出,位于出口的铜片会发出剧烈且频繁的震动,于是产生了鸣笛声。同时,汽笛里还有一个圆润修长的金属空腔,让本就剧烈震动的铜片,爆发出更强烈的中低频声响,就像浑厚的男中音或男低音,频率越低,在空气中传播时能量衰减越小,所以即使距离很远也能听到。

船的鸣笛声有长有短,不同的鸣笛声有不同的长短和节奏,其中藏着独特的含义密码。

比如,“短声”是指历时约1秒钟的笛声。“1短”和“2短”分别表示“我船正在向右转向”和“我船正在向左转向”,“3短”表示“我船正在向后推进”,“5短”的意思则是:怀疑对方是否已经采取充分避让行动,并警告对方注意。

再比如,“长声”是指历时4-6秒的笛声。“1长”的意思是“我船将要离泊或我船将要横越,要求来船或者附近船舶注意”,“2长”则表示“我船要靠泊或者我船要求通过船闸”。

而当长声组合与短声组合放在一起,又可以组合出不同的意思。比如,“2长1短”表示“追越船要求从前船右舷通过”,“2长2短”则是“追越船要求从前船左舷通过”。这种组合的声号,组与组声号的间隔时间约为6秒,每组内笛声的间隔时间约为1秒。

下次,如果在港口听到鸣笛,你也可以对照辨识一下,看那艘船是要掉头还是在警示。

除了上面列举的常规鸣笛,在海军礼仪中,还有一种极其特殊的鸣笛,是向扫雷舰鸣笛(或吹哨)致敬。扫雷舰虽然只是几百吨的小军舰,但即使航母遇上它也要鸣笛致敬。因为反水雷是当今世界海战三大难题之一,扫雷舰常年和可怕的水雷接触,参与扫雷的军舰和人员本身,危险系数极高。所以,按照国际海军礼仪:所有舰艇无论吨位多大、级别多高,在海上遇到扫雷艇时,都要向它鸣笛致礼。

信号旗也能对话

跟号灯和汽笛声相比,旗帜的含义更丰富,因为旗帜可以代表字母或者数字,其实就跟我们平常的字一样,可以组成很多词句,自然也可以用来通信。

比方说,如果前方来了一艘船,要想知道它是谁,就可以通过看旗子的方式。

为了便于管理船舶,每艘船都有自己的名字。随着工业革命的兴起,船越来越大,我们需要在很远处就看清楚船名,于是开始有了船名旗,用不同的旗帜各代表一个字母或数字,把代表船名的旗帜悬挂在大桅上来显示船名,这样比名字更醒目更好识别。以前可能要近到100米才能看清楚船名,而且只能在特定角度看,现在有了挂旗,再加上望远镜观测,就可以从千米之外、任何角度都能知道前方来的船是谁了。

图片说明:郑和舰上的信号旗 (张志友团队 / 摄)

信号旗通信至今已有400多年的历史了。在没有无线电台、无线电话、卫星电话和手提电话的年代,信号旗相当有用。早期信号旗的样式和使用方法,虽然根据国家、地域、船队等都有不同,但它是最简便,最可靠的通信手段,船之间,船与岸之间,都用信号旗来沟通。

1855年,英国海外贸易局起草了国际信号旗的草案,随后将其作为一种海上通信的手段于1857年对外公布。这个信号旗系统一出现,就受到世界主要航海国的重视和采纳。第一次世界大战后,英国政府提议修订《万国通信书》。1930年完成修订后,1934年1月1日起正式使用,国际信号旗由此诞生。

1965年,国际海事组织对国际信号旗进行了第4次修订,并收录了先进的无线电通信信号,于1969年1月1日正式生效。经历100多年的总结和完善,这个信号旗系统最终演变成为了我们现在见到的国际信号旗,并且目前仍在继续使用。我国根据国际海事组织的要求,在1976年制定了国际信号旗国家标准,详细规定了制作国际信号旗的各项标准和要求。

图片说明:国际信号旗

上面这个色彩绚烂的的图就是国际信号旗了。这些旗一共5个颜色:红、黄、蓝、白、黑。

表示26个字母的字母旗是长方形和燕尾形的、10面表示数字的是梯形的、还有代用旗用来代替字母或者数字,是3面三角形的,回答旗是梯形的。一套旗一共40面。它们会放在专门的旗箱中对应的格子中,方便使用。

图片说明:郑和舰上的信号旗旗箱 (张志友团队 / 摄)

五颜六色的国际信号旗,可以单面独立使用,也可以几面一起组合使用,用来表达内涵丰富的各种意义。当然了,这些表达都要遵守《1969年国际信号规则》(International Code of signals),这样沟通双方都能按照规则理解对方的意思。

通常来说,悬挂单面信号旗往往表示最紧急、最重要或最常用的信息,两面信号旗组合则表示一般通用信息,而三面信号旗组合中,由信号旗“M”开头的属于医疗部分的信息。

下面介绍一下各种单面信号旗的意思:

字母旗和数字旗组合使用,一般由2-4面信号旗组成,按照《1969年国际信号规则》能变出将近2000种意思,比如:

除了航行需要交流的信息,在一些节日或庆典时,旗语还可以用来表达感情。

比如我们国家的国庆节,停泊在港口的商船或军舰都应挂“满旗”致庆。挂“满旗”是船舶上最隆重的礼仪,就是将船上所有的信号旗以“两方一尖”(两面长方形旗或燕尾旗接一面三角旗或梯形旗)的方式,从前到后分别连接到船首、驾驶台、尾旗杆上悬挂,在主桅顶升挂国旗。如果商船或军舰欢迎重要贵宾,或者是船舶首航,以及其他重要国事活动时,也会挂“满旗”。

图为参加外务活动时挂满旗的南宁舰 / 南海舰队供图

除了欢庆时刻,旗语也可以用在哀悼时刻。比如,向与世长辞的领袖致哀,后桅斜析上的国旗会降下半旗;向人表示敬礼,是将国旗下降三分之一,然后拉到顶。

随着科技的发展,无线电通讯已经逐渐代替了传统的船舶信号旗。但在特定情况下,比如遭遇海上恶劣天气,或者无线电通讯发生故障时,信号旗仍然是重要的通讯方式。

同时,信号旗也是航海文化的重要组成部分,具有深厚的历史和文化底蕴,在军事领域,船舶信号旗具有保密性强等优点。因此,在一些特定场合下,船舶信号旗仍然具有重要的意义和价值。

为了让船舶避免碰撞,航海者们不仅想出了这些花样繁多的海上沟通方式,还在此基础上衍生出了一些独特的礼仪文化,不仅满足了最基本的航海安全,还能由此彰显一些独属于人类的高级情感——

从某种角度看,这很像一种隐喻。不管是信号旗还是信号灯或汽笛声,本质上都是沟通信息的媒介。沟通最初是为了掌握环境信息并带来安全感,而在沟通的过程中,又会慢慢发展出更高级的情感,这也是人类智慧的一种花样体现吧。

来源: 海军大连舰艇学院

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目