牙周炎是发生于牙周组织的慢性炎症性疾病,在疾病晚期,会出现牙槽骨的不可逆吸收、破坏,严重时可能导致牙齿松动和移位。骨质疏松症的特征则是骨密度和骨结构发生全身性变化,并伴有骨折风险增加。毫无疑问,牙槽骨也是骨骼系统中的一部分。那么,牙槽骨的吸收、破坏是否有可能与骨质疏松症有关?

诚然,牙周炎曾经被视作“早老性骨质疏松症”的一个局部表现。而真正将二者区分开来的关键是,牙周炎最终被认定为由牙菌斑造成的。因此,牙周炎和骨质疏松症很显然是各自独立的两种疾病。两者的主要区别如下:

1 致病因素不同

牙周炎的致病因素既有局部因素,也有全身因素。作为始作俑者的牙菌斑,专业上被称为牙周炎的始动因素。除牙菌斑外的其他影响因素,被统称为牙周炎的促进因素(危险因素),如牙结石、食物嵌塞(即塞牙)、吸烟、遗传因素等。

骨质疏松症的病因主要是全身因素,如内分泌因素、营养因素等,其本质上属于代谢性疾病。

2 受累部位不同

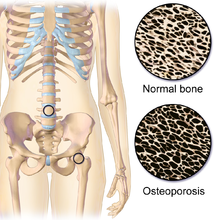

骨质疏松症的受累部位是骨,诊断骨质疏松症的金标准是采用双能X线吸收法评估腰椎和/或股骨近端的骨密度(BMD)。

图源:维基百科

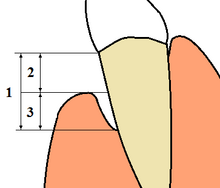

牙周炎的受累部位既有骨(牙槽骨),还有牙龈、牙周膜等软组织。因此,牙周炎患者会出现牙龈退缩、附着丧失等一系列特征性的临床改变,由此产生临床附着丧失(CAL)等评价指标。事实上,牙周炎的诊断和分期通常就是基于CAL和牙槽骨吸收(ABL)两方面情况做出的。

以CAL为例,牙周炎可以诊断为:①CAL为1~2 mm时:轻度牙周炎;②CAL为3~4 mm时:中度牙周炎;③CAL≥5 mm时:重度牙周炎。

图源:维基百科(1为CAL)

尽管骨质疏松症作为系统性疾病,确实会对牙周炎的发展有所影响,但如果说牙周炎是骨质疏松症造成的,那可真是搞错了对象!

来源: 口齿生香

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

口齿生香

口齿生香