无需开胸和全麻

为老年人嵌入崭新的“心”门

主动脉瓣疾病是危险的老年常见心血管病之一,可导致心力衰竭、心绞痛、晕厥和猝死,尤其重度主动脉瓣狭窄一旦出现临床症状,两年死亡率高达50%以上。由中国医学科学院阜外医院高润霖院士、吴永健主任领导的研究团队开发的微创介入经导管主动脉瓣置换术(TAVR)无需开胸,无需全身麻醉,无需体外循环即可完成瓣膜置换,提高了老年患者的治疗率,极大改善了患者的生存率和生活质量。

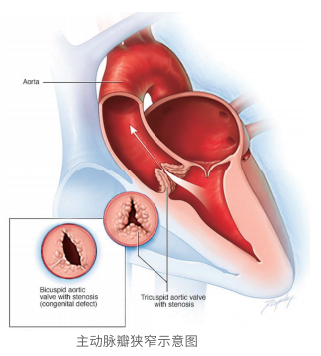

人体周身的血液循环是“单向闭环”进行的,为其提供动力的就是我们的心脏。众所周知,心脏可分为左心房、左心室、右心房、右心室。静脉血液由右心房至右心室,通过肺动脉、毛细血管、肺静脉汇入左心房。而后,富含氧气的动脉血经左心房室间的二尖瓣流入左心室,再通过主动脉瓣涌入主动脉,进而为全身各器官组织输送血液。动脉血在毛细血管处会与组织器官进行氧气、二氧化碳以及营养成分、代谢废物的交换,向组织释放氧气。

简言之,血液循环是一个单向行进的环路,从血液由左心室涌向主动脉开始,由左心房回到左心室而完成。左心室连接着两条通道,而指挥血液流向的就是主动脉瓣。当主动脉瓣打开时,左心室连接主动脉的通路打开了“门”,动脉血经此涌入主动脉;当主动脉瓣关闭时,来自左心房的血经二尖瓣输入左心室内。在一次次舒张、收缩的过程中,主动脉瓣帮助维持着人体周身血液的循环,它周而复始地工作,让血液保持前向流动,防止心脏注入主动脉的血流返回到左心室中。

作为重要的“交通枢纽”,主动脉瓣的构造自有特别之处。它由三个半月瓣组成,每个半月瓣都位于左心室内,并且附着在主动脉上。舒张时,三个半月瓣像花瓣一样撑开,收缩时又合拢为“含苞”的圆形片状。

正是因为主动脉瓣在血液循环中的关键作用,一旦其出现重度狭窄或引发返流,就需要“换新”了。医护人员通常会借助外科手术进行生物质主动脉瓣的置换,这些生物质瓣膜通常由经过处理的牛心包或猪心包制成,一般不会产生排异反应,但预期使用寿命仅为十年左右。

主动脉瓣病变是潜伏的“隐形杀手”

主动脉瓣病变与冠心病都是老年常见的心血管疾病。其中,冠心病是跳跃式发展的一种疾病,可能突发心肌梗死,在及时治疗后又进入很长一段时间的平静期,再度出现梗死后,患者可再次进行治疗……

相比之下,主动脉瓣病变则是一位“潜伏高手”,患者会经历无症状、轻症状到重症状的漫长病变过程,直到出现了心衰、气短、心绞痛甚至晕厥被送到医院后时,才会在影像学的各种检查中发现病变的端倪。

遗憾的是,在未出现症状前的很长一段静止期,患者的心脏已经受到了不可逆转的损伤。在发现病情后,主动脉瓣病变一般已经十分严重,需要将病变的瓣膜置换为人工的生物瓣膜。

针对瓣膜性心脏病,常用的治疗方法是外科手术。在评估患者身体状态适应的前提下,通过手术将原有的、已经发生病变的主动脉瓣剪去,再缝合一块人工的生物质瓣膜作为修复。由于该手术涉及开胸和全身麻醉等过程,患者的年龄成为这项手术很难逾越的一个障碍。

20世纪七八十年代,主动脉瓣病变主要以先天性和风湿性心脏病为主。2000年以后,随着我国人口老龄化发展,老年退行性瓣膜心脏病的发生率越来越高。中国瓣膜性心脏病队列China-DVD和China-VHD研究发现:在我国,主动脉瓣疾病占60岁以上老年瓣膜病的30%,老年症状性重度主动脉瓣疾病患者中,约一半未接受手术治疗。

由于年龄越大,手术伴随的风险越发增加,许多老年人患上瓣膜性心脏病后无法采取外科手术治疗。对于这些患者而言,严重的瓣膜性心脏病留给他们的生存时间将极为有限,可预期寿命一般只有几年,两年的死亡率甚至高达60%以上,这比许多癌症的死亡率还要高。

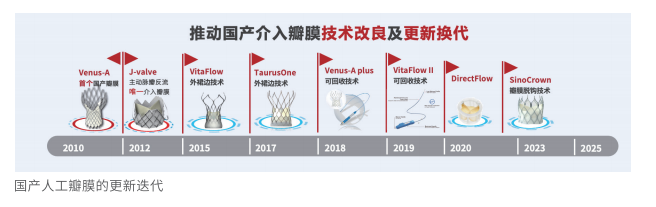

为了解决老年人的迫切需求,中国医学科学院阜外医院高润霖院士、吴永健教授项目组牵头,对主动脉瓣疾病微创治疗技术进行了深入的探索。历经十余年,多款适合中国患者特点的瓣膜系统陆续问世,微创诊疗技术如雨后春笋般迅速蓬勃发展,成为临床医学和医疗产业的热点。

瓣膜置换手术的“B计划”

新型的微创介入技术,最初在冠心病、心律失常和先天性心脏病的治疗中获得较好的效果,于是国外首先开始了通过相关技术治疗瓣膜病的研究。世界上第一例采用微创介入经导管主动脉瓣置换的手术,是由法国鲁昂查尔斯尼科尔大学的AlainCribier教授于2002年4月完成的。

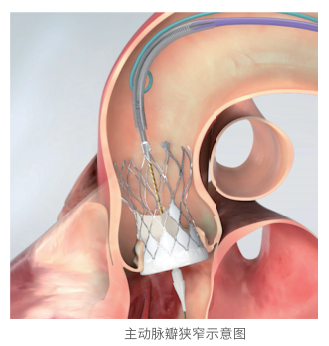

TAVR,是采用腔内导管技术,将人工瓣膜装载入导管系统,通过外周血管或心尖的途径,将人工瓣膜放置于主动脉瓣位置,置换病变瓣膜的一种手术方式。由于

仅需微创介入治疗,可避免传统主动脉瓣置换手术中开胸、体外循环、心脏停搏等危险因素,大大降低手术的风险。

在微创介入方法治疗瓣膜病的早期探索中,曾发现过一些出血、瓣膜移位、冠状动脉闭塞等问题。但随着研发进入新的时期,相关技术也逐渐得到了进一步的优化。此后,更加成熟的TAVR在全球范围内得到推广应用,迄今已有二十余年的发展历程,其有效性和安全性已积累了大量的循证医学证据。

我国的TAVR起步稍晚,大约在2010年

才开始这方面的探索,引入国外相对成熟的TAVR,是尽快解决病患困扰的最初方案。然而,国外的TAVR在我国的适用性并不理想,因为我国主动脉瓣疾病患者的解剖特征,与国外存在一定的差异,导致主动脉瓣疾病的介入治疗难度大幅增加。为此,我国的TAVR发展还是经历了一段“摸着石头过河”的时期。

经过对比研究团队发现,国外的主动脉瓣疾病多表现为三叶瓣退行性主动脉瓣病变。反观我国的主动脉瓣疾病,主要呈现出瓣叶极重度或重度钙化、钙化分布导致开放受限、二叶瓣畸形比例较高、风湿性病变导致的瓣叶交界粘连等特点。

因此,在中国发展微创介入经导管主动脉瓣置换术,只有“先归零再开始”,从核心器械到诊疗规范,一点点地去摸索。

从零开始探索适合国人的治疗方案

万事开头难。研究团队回忆,早期的几台TAVR都是从早做到晚,甚至到第二天的凌晨。经过一而再、再而三的实践、分析和总结,研究团队终于找到了适合中国患者的TAVR治疗方案。

除了手术,主动脉瓣介入瓣膜的研发过程也并不顺遂。它是TAVR的核心器械,一般由支架、心包、裙边组成,既要承托住正常运行的生物质瓣膜,又要能够稳定地贴合在原主动脉瓣的位置,且不影响紧邻的冠状动脉(否则可能引发冠心病甚至猝死)。

研究团队早期研发的瓣膜因为支撑力大小问题,曾经过多次改良——先是支撑力不足产生了滑落,增加支撑力后缺乏冗余度又造成移位。经过近一年的不断调试,我国的第一批瓣膜终于得以应用,种类也更为丰富。

为了更好地定制每个主动脉瓣微创介入治疗的方案,主治医生会通过三维、四维的影像学检查,将所需瓣膜的不同经线仔细量出,根据测量数据“量体裁衣”为患者提供最适合的一款瓣膜。

2012年,研究团队开展了首例Venus-A人工瓣膜植入手术并取得成功。在国家“十二五”科技支撑计划的支持下,研究团队又牵头完成我国第一个TAVR临床试验。2017年,作为中国首款自主研发的人工瓣膜VenusA-Valve获国家药品监督管理局审批,正式进入临床应用。

在首个临床试验基础上,研究团队又对多平面评估技术、局部麻醉TAVR、经颈动脉TAVR、急诊TAVR及术后心脏康复进行了探索。数据显示,目前我国老年主动脉瓣疾病新型经导管微创介入治疗,成功率已经达到了98%,严重并发症和死亡率已降到1.5%,这一数据与西方国家的相关数据基本相当。

在此基础上,研究团队继续探索经心尖微创介入治疗路径,使用我国自主研发的J-Valve瓣膜开展主动脉瓣关闭不全治疗的临床试验,成为国际首个在主动脉瓣返流(AR)治疗领域的TAVR临床试验。

在多学科基础上,研究团队逐步建立并完善了联合超声、CT、MRI影像学技术、基于国人解剖特点的瓣膜介入术前多维度评估体系,创立了国内首个TAVR影像学核心实验室,并在国际上首次提出“多平面评估”,有效降低了术中瓣周漏、瓣膜移位等不良事件的发生率。

标准化诊疗模式,让更多患者受益

在技术相对成熟后,研究团队在全国范围内进行了规范化的技术培训,帮助安贞医院、中国人民解放军总医院等十余家北京地区的医院开展了TAVR,并且搭建起覆盖京津冀地区的TAVR技术协同发展平台,联合开展相关临床研究。

随着TAVR的不断成熟,研究团队与全国多家医院紧密合作,完善行业标准,创建技术培训网络、临床研究及学术交流平台,并取得良好的社会和经济效益。与此同时,我国TAVR的临床路径也受到了国际同行重视,中国TAVR和国产瓣膜纷纷走出国门进行手术演示和技术指导。

经过十余年探索与自主创新,研究团队已建立起我国TAVR人工瓣膜研发的理论体系和技术标准,构建了从术前诊断评估、优化治疗策略、手术方案制定、实施到围术期管理和康复的完整技术体系,并建立多学科团队协作的新型医学诊疗模式,为我国老年瓣膜病优化治疗策略提供思路和科学依据。

截至目前,项目成果已斩获专利80余项,制定国家标准1项、相关共识4项、临床路径2项。成果应用于全国近400家医院,超过18000例患者接受治疗,推动我国TAVR和国产瓣膜走出国门,收到来自美国、加拿大、印度等30余个国家和地区进行手术演示和技术指导的邀请。

国产TAVR现已进入第二代研发阶段,研究团队将以创新为己任,根据中国患者的特点继续迭代TAVR治疗技术体系、升级相关产品和技术,并发展由人工智能参与的手术规划和指导,实现精准诊疗。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目