一分钟读懂眼底图像

让健康无处不在

不用排队挂号,没有烦琐的流程,只需1分钟即可测出眼部疾病和心脑血管的健康状况?成果在《柳叶刀·数字健康》系列刊发,准确率媲美医学专家?一台小小的仪器究竟为什么如此神奇?

走进鹰瞳科技(Airdoc),许多桌面上都摆放着白色仪器,它的体积不大,和女士夏日手拎包的大小差不多,前端是镜头,可以紧贴人眼。跟随语音提示,眼睛盯准屏幕中的绿点,30秒就可以完成检查。视网膜评估报告1分钟出炉,在手机上可以清楚看到视网膜年龄、双眼异常项、心脑血管健康风险、黄斑视力损伤风险等指标。伴随着近视引起豹纹样改变、杯盘比偏大有青光眼风险、年龄增长导致动脉弹性减弱等词的频频提及,采访现场似乎变成了医院或者体检中心。

这就是鹰瞳科技研发的视网膜影像人工智能检测产品,可以通过眼底图像诊断眼部疾病,还能观测心血管病等全身性慢病及其进展,截至2022年年底,产品已经在800多家等级医院、400多家基层医疗机构、300多家体检中心、1200多家视光中心、94家保险公司、780多家药店应用,累计服务用户近2000万人次。“眼底图像人工智能识别研发及在致盲眼病和心血管风险评估中的应用”成果荣获2021年度北京市科学技术进步奖二等奖。

“天方夜谭”也能落地开花

视网膜影像人工智能检测产品的诞生来自鹰瞳科技追求“普惠”医疗的初衷。致盲眼病和心脑血管疾病等慢病都是严重的公共卫生问题,而相关医生数量的不足和分布不均,意味着需要有准确且高效的辅助诊断工具。视网膜是全身唯一可以无创它喂足够多的数据。数据光是“大”还不行,还得兼顾多样性,否则这种“大”就会带着“虚胖”。“假设一家公司有100万的眼部疾病数据量,看上去不算小了,但是细究结构后会发现,可能某一单病种,比如糖尿病视网膜病变就占了99%,剩下的1万分布着几十个病种,有些病种可能只有几十,甚至更少。”首席医学官表示,这样的“大数据”显然还不够“大”。医疗数据本就极为珍贵,为此鹰瞳科技通过不懈努力,与广大科研院所开展研究合作,已建立起目前世界上最大的真实世界用户视网膜影像数据库,数据广泛涵盖了年龄、性别、人口特征、疾病、商业管道及医疗器械型号等。

最终,鹰瞳科技利用深度学习技术,通过学习海量的由国内外数百位专家进行双盲交叉标注的眼底照片,构建起AI检测模型。在公司与中山眼科联合开展的“AI视网膜多病种辅助诊断系统”研究中,内部验证模型评估指标AUC(AreaUndertheCurve)可达0.955,外部测试AUC在0.95~0.98,性能表现优异。这项研究成果最终发表在国际顶级期刊《柳叶刀·数字健康》上,是当时全球规模最大的视网膜影像多病种人工智能辅助诊断真实世界研究,有力地证明了产品对疾病的识别能力,准确率媲美医学专家。

另外,有了算法模型后,还要有相匹配的硬件设施。在此之前全球第一个视网膜影像AI的产品诞生于美国,但这款产品只能绑定在唯一一款价格高昂的硬件上使用。而鹰瞳的初心是“普惠”,是要能应用在基层,用团队成员的话来说,“如果限定在这款机型上,我们的初心就碎成渣了”。想要实现初心,必须要有一款更便捷、更便宜、适配性更高的硬件。

既然市面上没有可以匹配的硬件,那就自己造!就这样,继算法模型之后,2018年起,团队又给自己挖了个硬件制造的“坑”,开始打磨软硬件一体的视网膜影像检测产品,把AI算法同样融入硬件产品中来。经过长时间研发,2021年年初,鹰瞳科技获批全国首款全自助、全自动、便携式眼底相机二类医疗器械注册证。这款智能眼底相机无需操作人员,全程语音引导,30秒左右便能自动完成视网膜影像采集,且是全球唯一一款充电宝可驱动使用的眼底相机,可以很容易地运用于任何医疗健康场景,同时把成本降低至传统眼底相机的十分之一,实现了突破性创新。2022年起,鹰瞳科技亦在北京昌平、湖南长沙自建工厂,从0到1深耕硬件制造,现已成为全球规模最大的视网膜检测设备制造工厂。

从视网膜看眼部疾病和心血管疾病

不难注意到,“眼底图像人工智能识别研发及在致盲眼病和心血管风险评估中的应用”这项成果中包含了两个模型:一个是常见致盲眼病的诊断模型,另一个是心血管风险预测模型。可能很多人会有疑问,眼部疾病和心血管疾病有关系吗?

其实,致盲性眼病和心血管疾病等慢性病都会在视网膜上发生改变。

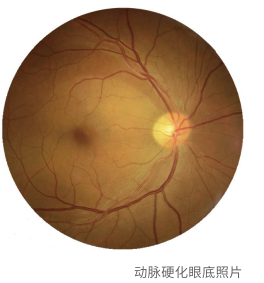

因为视网膜在胚胎发育时和大脑同源,是中枢神经系统在外周的一个前哨站,有着非常丰富的神经、血管系统,是全身唯一可以无创、直接观测神经和血管的组织,其中包含了很多健康相关的信息,比如高血压、动脉硬化等,而这些信息是和心血管疾病发病息息相关的。在医院做过眼底检查的人可能会有这样的经历:明明是来看眼睛,医生看着刚拍的片子,却发现了其他科室的问题:“你有高血压吧,这都动脉硬化了。”

为了做好心血管疾病的大数据收集,鹰瞳科技和北京大学临床研究所合作,纳入了30多万人的眼底照片,收集了ICVD(缺血性心脑血管病)十年风险预测模型需要的指标,通过指标计算出受试者的ICVD十年风险,同时对受试者的眼底照片进行标注,告诉人工智能这张照片对应的十年风险是多少。基于这样的海量数据,让机器去深度学习,最终构建出从眼底照片到ICVD十年风险的关联性,这项研究成果也发表在了知名杂志ScienceBulletin上。

早筛查,早治疗,让健康无处不在

手机扫码自助操作,将机器对准眼部30秒,就能当场拿到检测结果。无疑,鹰瞳科技的产品已经做到十分便捷和高效。无论在三甲医院、体检中心,还是基层医疗机构,这套产品都可以完美适配。

应用场景如此之多的情况下,也发生了许多曲折的故事。其中一则案例是,一名27岁的白领女性在某体检中心使用鹰瞳科技的视网膜影像人工智能检测产品后,检测结果显示存在视乳头水肿风险,而视乳头水肿可能由脑肿瘤引起,需要进一步就医明确。工作人员立刻给她打电话,却被怀疑是骗子。所幸,多次沟通之后,终于把她劝去三甲医院检查,检查确诊为脑肿瘤,并及时做了手术。手术成功后,这名女子又回到这家体检中心再次复查,称要“有始有终”。

另一个案例发生在2019年青岛的博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会上。当时,鹰瞳科技受邀参会,设了一个可以免费体验的展台。当天展台前面体验的人排起长队,突然,现场工作人员接到后台报告此前检查的人中有一名女性眼底大出血,工作人员立即拨打这位女士的电话,然而由于各种原因并未接通。所幸检测时间才过了半小时,以展区的面积来看,这位女士还没能离开。最终,在主办方的帮助下,靠广播寻找到了这位女士。

上面两个案例的结果都还算幸运,但下面这个案例就令人唏嘘了。某次给客户做体验的时候,检查结果显示其中一家企业的人力资源主管右眼眼底有严重的黄斑萎缩,换而言之,她的右眼是看不见的。当把这个结果告诉体验人的时候,她一点都不相信:确定吗,自己的右眼瞎不瞎难道自己不知道吗?

但是现实真的很残酷——当这个姑娘用手蒙住右眼时,她眼中的世界还是一模一样;但当她蒙住左眼后,她号啕大哭起来,因为这个世界失去了光明。遗憾的是,由于双眼视力可以相互补偿,单眼视力下降往往不容易被发现,因为发现时间太晚,即便在最顶尖的眼科医院求诊,也已经丧失了治疗的可能性。

为了解决未满足的医疗健康需求,鹰瞳科技争取合作机会,为用户提供疾病辅助诊断和健康风险评估等服务。2021年和北京市东城区达成了战略合作,对中小学生进行定期的视力筛查和眼底健康风险评估,识别可能造成视力受损的风险因素,给出健康指导和转诊建议,同时建立持续更新的电子健康档案,构建眼健康智能管理平台。他们的产品还打入了北京普惠健康保,在北京的88个网点投放了110台智能眼底相机,2022年度北京普惠健康保参保人都可以去网点免费检测。鹰瞳科技还与福建厦门翔安区政府合作,对60岁以上老人接种新冠病毒疫苗时赠送慢性病体检筛查。2021年8—11月,该项目已总计筛查20000多人,在筛查中发现如视网膜病变、黄斑裂孔、静脉阻塞、老年性黄斑病变、青光眼疑似等需要立即就医的重大健康风险患者100多人,发现高风险健康风险患者4000多人,为患者及时发现病情、积极干预和尽早就医争取了时间。

产品线铺得越广,就能让越多人享受早筛查、早诊断、早治疗的福音。为了达成“让健康无处不在”的使命,鹰瞳科技将持续加大科技创新投入,推进科技成果转化应用,争取更大力度地赋能我国医疗卫生健康事业的高质量发展。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目