装备制造新工艺

为新能源汽车插上翅膀

高端装备制造可谓是现代工业的一颗明珠,也是现代产业体系的脊梁,推动工业转型升级的引擎。当前,我国高端装备制造业处在向中高端迈进的关键时期,对经济社会的支撑作用更加突出,但也存在诸多短板,特别是部分领域关键核心技术长期被国外“卡脖子”,严重制约其进一步的升级。

以高性能复合材料高精高效成形技术工艺为例,它是节能与新能源汽车实现高端制造的重要方向,也是汽车工业轻量化、实现“双碳”目标的重要核心技术。所谓高性能复合材料,主要是指碳纤维和玻(璃)纤维两大类,它比一般材料质量更轻,强度更高,耐温性、安全性等也更好。而且,相比金属等材质,它的可塑性更强,可成形性、可制造性也更好,用于汽车等的生产制造优势十分明显。

随着我国新能源汽车行业的快速发展,高性能复合材料制造装备及技术工艺的需求也越来越多。但我国本土的工艺及装备存在生产效率低、制造成本高等问题,难以满足新能源汽车等行业批量化生产制造的需要。另外,国外的碳纤维复合材料先进成形设备及关键技术对我国长期实施封锁、禁运,即便是一些并非最先进的设备、工艺,也被德国、法国、奥地利等国的企业垄断了市场,价格昂贵,还被严格限定了使用范围。

很多外国企业都规定,一种型号的设备只能生产一种产品。生产车门的,不能生产座椅;生产引擎盖的,不能生产车架。外国企业会派人到工厂来设定相关的操作程序,中方用户不能自主修改。如果中方用户想再生产别的器件,需要另外再购买设备,调整相关参数也只能由外国企业派人来操作。此外,诸如设备维修、零部件更换等也都要由国外企业派人或送货过来,特别麻烦。

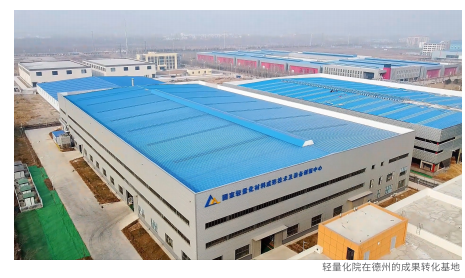

这种情况下,国内迫切需要进行高性能复合材料模压成形装备的自主研发,以打破相关设备、技术被“卡脖子”的局面,从而实现我国制造业产业链的高端化与自主可控。为此,工信部、北京市科委等相继出手,通过设立专项,组织行业企业开展科技攻关。经过考察审核,最终将这一重任交到了北京机科国创轻量化科学研究院有限公司(以下简称“轻量化院”)手上。

这家公司前身为2006年成立的机械科学研究总院先进制造技术研究中心,2017年改制更名为北京机科国创轻量化科学研究院有限公司,成立有国家轻量化材料成形技术及装备创新中心、先进成形技术与装备国家重点实验室等一批高水平的研发平台,是国内具有较高水平的高端装备制造研发企业。

2018年,轻量化院承接了“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“汽车复合材料车身模压成形技术与装备”,结合新能源汽车、轨道交通及航空航天等领域轻量化制造的实际需求,经过几年持续不懈的攻关努力,最终成功突破了一系列的技术难关,开发出了具有世界先进水平的高性能复合材料高精高效模压成形关键技术及成套装备,填补了国内空白。

此项目的一大创新点就是开发出了一种“热固性碳纤维增强复合材料湿法浸润可控成形装备”,其生产效率比传统装备有了大幅度提高,以往生产一个部件要超过30分钟,新装备则缩短为不到5分钟,整个生产线能耗也降低了50%以上,产品制造的总体成本仅为传统工艺的1/3。同时开发的“热塑性碳纤维增强复合材料精准补强一体化成形装备”,则实现了100M~300MPa强度次结构件的自动化制造,解决了传统模压成形制品可设计性差、性能低等问题。

通过科技攻关,研发人员还提出了一种高精高效模压成形全流程工艺的控制方法,研制出了热固与热塑碳纤维增强复合材料的柔性成形模具,解决了大尺寸、复量化院的材料、设备及工艺以后,生产不仅没有了异味,而且自动化程度大为提高,生产效率提升,成本降低,产品的品质也有了大幅度提升。

江苏也有一家企业,以前生产电梯配件,市场非常狭窄,想转型给汽车做配件,于是引进了轻量化院新研发的设备和工艺,结果大获成功,不仅产品受到客户的好评,也渐渐将主业从电梯配件转到了汽车配件上,市场空间扩大了很多。

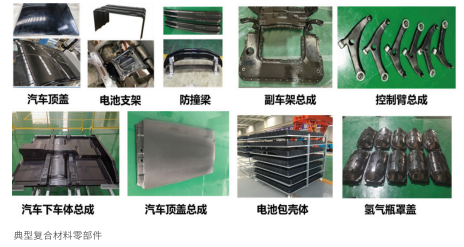

另外,轻量化院通过项目攻关开发的顶盖总成、地板总成、副车架总成、电池包上壳体等30余种新能源汽车高性能复合材料零部件,具有优异的轻量化性能,已在北汽新能源、奇瑞新能源等自主品牌车企推广应用,有效提升了新能源汽车的续航里程和安全性。而开发的碳纤维热固、热塑成套装备,则实现了国产复合材料先进智能制造装备零的突破,打破了国外垄断,并在国内各省市都获得了较好的落地应用,为我国高端装备制造产业的升级提供了强有力支撑。

轻量化院是以轻量化为基础立身的高端装备、工艺研发企业,致力于汽车及轨道交通、航空航天等领域的轻量化。所谓轻量化,简单来说就是通过碳纤维、玻纤维等高性能复合材料的使用,以及相关部件构形方面的设计,在不降低或提升强度、抗压性、耐高温等性能的前提下,为汽车、高铁、飞机等减重,不仅降低其生产与使用成本,更提升使用者的驾乘体验。

以轻量化为标杆,轻量化院通过实施相关科技攻关项目,在我国高端装备及技术领域取得了一系列的突破。但研发人员并不就此止步,他们又在复合材料的一体化模压成形等方面展开了技术攻关,以减少车辆等的零部件数量,降低生产成本。

以汽车为例,车身各部分对材料的要求并不一样。一些关键部件,如发动机、电池或其他易发生碰撞的部位,就需要用到强度较大的材料,而一些内外饰件,则可以用强度稍弱的。在以往,这些不同部件需要分别进行加工,然后拼装起来。但通过技术上的改进,可将这些不同部件一体化加工成形,需要强度大的地方就用碳纤维材料,不需要那么大强度的地方则用玻纤维材料,而且这种工艺既能做复杂结构,也能做性能结构,从而大大提升了车辆的集成性。

这种一体化模压成形技术也有利于减少汽车生产中的模具开发成本。以前一套模具可能只能做10万个部件,而运用一体化模压成形技术开发的模具则有可能做到100万个部件。这样,生产每个部件的单体成本就会大幅下降。

实际上,很多造车企业每年都会推出新的车型,每个新品除主体结构不变之外,总会在外观、内饰等方面做些调整,这就需要新开发一些模具,可是大多数汽车新品销量又有限,有的甚至仅销售几千辆就停产了,使得投入和产出不成正比。采用一体化模压成形技术,可以使很多的汽车外饰、内饰等产品通用,进而实现标准化生产,减少了新模具的开发,也降低了汽车的生产成本。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目