2.5 在风浪中倾斜行驶,船是怎么做到不翻的?

水能载舟,亦能覆舟。因为有水的浮力,各类船舶才能航行在广袤的海洋上;但是,这并不意味着万事大吉。

毕竟,海洋环境复杂多变,风浪、浓雾、夜暗、水下的暗礁、漂浮的冰山或往来的船舶,这些对航行来说都是潜在的危险。

要说船在海面上面临的最大威胁,大概是风浪。海洋中的浪高可达10米以上,波浪的冲击力可达每平方米20-30吨,也就是说,每平方米的船体上相当于负重20到30吨,相当于几辆卡车咣咣砸过来,这种力量能轻而易举地把10多吨重的物体抛起20多米高——在这样的状况中,船自然是危机重重。

不过,有时我们也会看到这样的网络视频:一艘船在风浪中行驶,倾斜摇摆幅度让人本能担心“是不是要翻了”,但最后有惊无险……

那么,那些看起来倾斜行驶、摇摆幅度大到令人担心的船,是怎么做到不翻的?

一、船为什么会翻?因为稳性不足

我们先来回顾两起事故——

2014年4月16日,载有476人的韩国“世越”号客轮在韩国西南部海域发生事故,客轮于7时55分开始出现向左倾斜的现象,一个半小时以后,90%的船体就沉入到海面以下,事故导致了300多人遇难。

2015年6月1日,载有456名乘员的中国“东方之星”号游轮在长江湖北监利段航行时,突遇龙卷风而翻沉,整个翻沉事故发生的过程历时不到5分钟,事故导致了400多人遇难。

仔细分析这两起事故,会发现它们有三个共同之处:一是事故发生的过程短,二是事故导致的人员遇难比例极大,三是事故原因都是船受到外力干扰,向一侧倾斜然后迅速翻沉,而不是由于船体破损进水导致的浮力损失而逐渐沉没——这种情况属于“倾覆”,原因往往是船的稳性不足。

稳性,或者说稳定性,是个宽泛的概念。假设有一个处于平衡状态的系统在外力作用下偏离了原来的平衡状态,而当外力消失后,如果它能自行回到原来的平衡状态,那我们就可以说,这个系统的平衡状态是稳定的。

具体到船的稳定性,可以这样理解:船静止漂浮在水面时,同时受到重力和浮力的作用,它们大小相等而方向相反,重心和浮心在同一条铅垂线上,此时船所处的状态就是一个平衡状态。

当遭受外力时,如风、浪、流等的干扰,或是装载变动的影响,船会偏离最初的平衡状态,可能会发生倾斜,而如果外力消失,船能自行回到之前的平衡,那么原来的平衡状态就是稳定的;反之,如果船进一步倾斜甚至倾覆,那就说明是不稳定的。

总结来说,船的稳定性体现为两部分:在外力作用下,浮体发生倾斜而不致倾覆;当外力作用消失,能回复到原来平衡位置——要同时满足这两点,船就是稳定的,否则就是不稳定,或随遇平衡的(就是可以停留在任何倾斜角状态)。

二、船为何能摇而不倒,倒而不回正?

接下来我们再看看,航行中船的稳性变化。

即使船的重量基本不变,但由于波浪导致的晃动,船排出的水的体积和形状都会不断变化,这就会造成重力和浮力不相等,重心和浮心不在同一直线上。这种平衡被打破后,船就会处于摇摆运动中,不停地上浮、下沉和倾斜——其实,这也是船在波浪中的一种动态平衡,航行在海洋上的船大都处于这样的状态。

在摇摆过程中,船的稳性也不断变化。我们可以根据偏离平衡位置的大小不同,把稳性分为:小角稳性和大角稳性。小角稳性也叫初稳性,只适用于倾角不大于15°的情况,而当倾角大于20°甚至到了90°时,船的复原能力则是大角稳性的研究范围。

不过,实际航行时,大部分时候船的倾角都不超过15°,也就是说大部分时候不必到考虑大角稳性的时候,因此往往只需要知道小角稳性,也就是初稳性就够了。

这里有一个小问题,既然大多数时候,船的倾角都不会超过15°,也就是只要考虑初稳性——那么,是不是初稳性越高,就越好呢?也不是。初稳性过大的船,船恢复平衡能力强,摇摆周期短,遇到风浪时,虽然船摇摆幅度变小了,但摇晃速度却变快,人在船上可能更容易感到晕船。

我们知道,物体之所以会运动,是因为受力。要去分析船的稳性,受到风浪外力时稳不稳,也要从分析船的受力开始。

船在海上时,受力很简单,理论上就是两个力:一个是地球给的重力,垂直于水面向下,一个是海水给的浮力,垂直于水面向上。重力的作用点是重心(G),浮力的作用点是浮心(B),就是排水体积的形状中心。

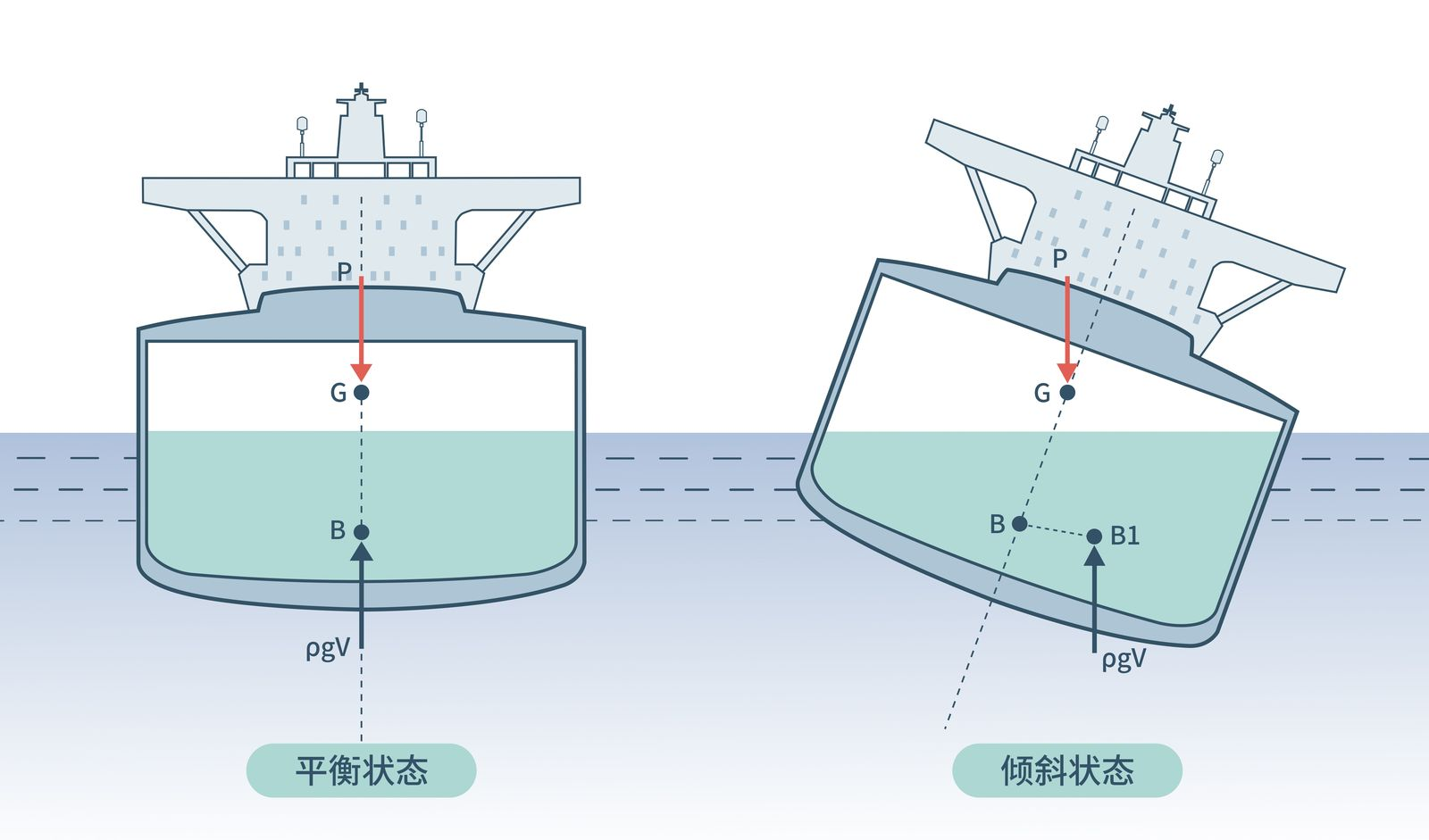

如上图,假定船重力的大小为P,作用点是重心G;浮力的大小为ρgV(海水密度*重力加速度*排水体积),作用点是浮心B。船处于平衡状态时,意味着此时重力和浮力大小相等,方向相反,作用点在同一条力的作用线上。

而当船受到外力干扰倾斜,船的重力大小不变(载重没有变化),但因为倾斜了,所以重心位置变了,又因为重力大小不变,那么浮力大小也不变。

在原来的平衡状态下,排水体积是一个左右对称的形状,现在发生了倾斜,体积大小不变,但形状变得不规则了,所以浮心也变了。

上图中,船向右倾斜,其排水体积是左边减少,右边增加,浮心必然会向右移动,也就是说,浮心位置从原来的B移动到了B1,浮力的作用方向垂直于倾斜水面向上。

船会朝什么方向移动,可以说就取决于浮力和重力的关系。如下图所示,浮力的作用线与船体对称面有一个交点M,现在这个交点M在重心G之上,此时重力和浮力形成了一个使船向左倾斜,回到原来平衡位置的力矩。

当M在G之上时,也就是一个稳定平衡位置。

当M在G之下,也就是重力和浮力所形成的力矩使舰船向右发生更大程度的倾斜,那么说明舰船原平衡位置是不稳定的。

当M与G等高,船在该倾斜状态下,自身达到了重力和浮力的平衡,没有产生使舰船倾斜状态变化的力矩,此情况称为随遇平衡(停留在任何倾角的状态),可见,船的原平衡位置的稳性取决于M与G的相对位置。

M这个点很重要,它影响船舶稳不稳,因此叫做稳心,船平衡位置稳定的条件可以归纳为:稳心在重心之上。

怎么提高船的稳性?

从“世越”号和“东方之星”号倾覆的事件可以看出,船的稳性非常重要,稳性不足往往会造成重大的安全事故。

为了提高船的稳性,在设计阶段就应该充分考虑到这些主要影响因素,包括船体的主尺度、舰型、排水量大小、重心位置的高低等等。同时,还要考虑到一些特殊的情况变化,比如,在船航行的过程中,当有载荷增减时,比如说油水的满载和消耗、舱室破损进水、甲板上浪、上层建筑和船舷结冰等等,船的稳性都会改变。

为了使船具有良好的稳性,必须从降低重心、提高稳心等各个方面着手。从设计的角度上看,可以做到以下几点:

第一,降低重心高度,这是改善稳性的根本措施。

在舰船设计中,有一项基本的工作就是重心高度的控制。为了降低舰船的重心,都是将质量大的设备布置在比较低的位置。现在,对舰船综合作战能力的要求越来越高,大量新技术作战装备列装上线,比如更大口径且威力更强的舰载火炮,更先进的反舰武器、激光武器等,为了发挥这些装备的功能,往往控制在比较高的位置,使得舰船的重心高度增加。

在这种情况下,有些新造的舰船,为了降低舰船的重心高度而保证舰船的稳性,不得不在舰船的底舱增加大质量的压铁,在使用过程中,也常常在某一些空舱灌注压载水来降低重心的高度。

第二,提高稳心的高度,增加船宽是最有效的提高稳心高度的方法。在舰船设计的过程中,船宽在很大程度上取决于舰船稳性的要求。从我国的第一代驱逐舰051型到052型、052B型、052C型、052D型,到最新下水的055型,它们的长宽比一直在减小,这种变化增强了舰船的稳性。

而在使用过程中,为了保障舰船的稳定,还需要注意以下几点:

第一,保持良好的漂浮状态。初始的横倾,对稳性不利,无论在移动或增减载荷时,一定要保持舰船的一个正浮状态。因为不良的舰船漂浮状态,不仅降低舰船的稳性,还会增大舰船的航行阻力。

第二,必须合理装载。装卸载荷的好坏,直接影响到舰船的浮态和稳性。如果载荷装得杂乱无章,大部分放在上甲板,而舰船的艏艉超载,中部没有载荷,将会破坏稳性,削弱舰体强度。在航行和战斗中,特别是遭受破损以后,舰船可能会处于危急状态。

荷载分布均匀,更有利于提升舰船的浮态和稳性。图为正在进行实训的某护卫舰支队 / 南海舰队

第三,按规定的顺序使用油水,随时吸干舱底的积水,灭火时随时注意排除甲板上的积水,以免出现大量自由流动的液面和不利的浮态。二战时期,法国“诺曼底”(Normandie)游轮在码头停靠时起火,用水灭火之后没有及时消除甲板上的大面积积水,导致该油轮丧失稳度而倾覆。

第四,在大风浪中航行,要固定好一切可以移动的载荷。

第五,选择合适的航向和航速,减小由风和浪作用引起的倾斜力矩。这就要考验船长的技术了,要根据实际情况,比如风和浪的大小和方向、船的装载情况来选择恰当的航向和航速。

“浪再高,也在船底;山再高,也在脚底。”为了让我们的船能经受住海洋的狂风骤浪,不仅需要我们的意志力,更需要扎扎实实地从技术上去改进和突破。

层层努力中,“提高稳性”无疑具有物理和象征意味的双重重要性。乘稳船,掌稳舵,再扬帆——惟有稳,方能更有底气地向远而航,不管是船,还是人类本身。

来源: 海军大连舰艇学院

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目