新型软磁材料

练就新能源汽车的“强健心脏”

根据中国乘联会的数据,在2022年中国汽车销量前10的车型中,有5款属于新能源汽车。纯电车、混动车已经快速渗透到我们的日常生活中。在选择购买新能源汽车时,人们最关注的是汽车新三大件“三电系统”(即驱动电机、动力电池和电控系统)。而其中,驱动电机又是最核心的部件,它需要应对行驶中的各种复杂工况。效率、功率密度等参数是评价电机性能好坏的重要指标,而制约这些指标的主要因素是电机中核心材料——电工钢,电工钢是实现电磁转换的核心软磁材料。

由北京首钢股份有限公司等单位完成的“新能源汽车用先进软磁材料研制与开发”获得2021年度北京市科学技术进步奖二等奖。该项成果解决了软磁材料开发和制备过程中的诸多技术难题,生产出的新型材料被很多主流车企应用,成功推动了我国软磁材料的技术进步。那么这项成果背后有着怎样精彩的创新故事呢?

从直流电机到永磁同步电机:汽车行业的此消彼长

我们需要先从一件两百年前的往事说起。1821年,在英国皇家研究院任职的物理学家法拉第,根据物理学界新发现的电磁现象,在实验室里制成了一个简易装置:他将一块天然磁铁浸泡在一杯汞池里,然后将一根铜导线接上化学电池后也同样放入汞池后,导线开始围绕磁铁做连续旋转运动。法拉第设计这个实验只是为了进一步解释电磁现象,却无意间开启了一个时代的大门——他的这个简易装置成为后世新能源车驱动电机的鼻祖。在十三年后的1834年,英国人托马斯·德文波特就沿着法拉第的思路,制成了第一台实用型电机,并将其安装在一辆三轮电动车上——这诞生出来的多种现代钢铁材料,就成为理想的选材目标。于是软磁材料这一概念开始兴起,那些磁导率高、剩磁弱的材料就被统称为“软磁材料”。

谈起软磁材料,作为首钢集团研发团队的重要参与者,首钢智新电磁公司首席工程师安冬洋如数家珍,他介绍道:“简单来说,通电就生磁,断电就退磁,这种电生磁的材料就是软磁材料。有软磁材料,也就有硬磁材料,那些一经磁化就不易退磁的材料就是硬磁材料,也被称为永磁材料。”

软磁材料的发展已经经历了百年的历程,从包括纯铁、硅钢片、坡莫合金在内的传统金属软磁材料,到后来的铁氧体软磁、非晶及纳米晶软磁以及金属磁铁粉等新兴材料,软磁材料借助人类冶金水平不断迭代更新的东风,开始遍及电工、通信、医疗、汽车等多个重要领域,成为撑起工业文明的重要一分子。

当然,优质的选材还需要配合更加合理高效的电机设计结构,才能发挥最大效能。时间来到20世纪初,虽然电动车迎来了一段短暂的春天,其发展势头甚至一度盖过了燃油车,但早期直流电机与生俱来的结构复杂、维护困难、功率低下等难题一直困扰着电动车,加上当时的电池充电功率很低,电动车很快就从神坛跌落,在燃油车的阴影下蛰伏了起来。但在这段岁月里,电动车也并非毫无作为。随着科技的进步,在驱动电机领域科学家和工程师们相继推出了交流异步电机、开关磁阻电机和永磁同步电机等新产品。

老当益壮的硅钢:市场竞争的波高浪险

当今的新能源汽车,无论是混动还是纯电,除了部分执着于交流异步电机的车型,绝大多数的量产车都在使用永磁同步电机。在谈到永磁同步电机的工作原理时,安冬洋介绍道:“这种电机的转子里放置有永磁体,转子又被分成一个个磁极,上面缠上铜线并通电,通过控制电流的大小和方向,以控制每一个磁极的磁力线大小和方向。进而通过转子与定子之间产生的相互吸引力,让转子旋转起来。”永磁同步电机转子的永磁体负责产生恒定磁场,定子则产生旋转磁场,电机的转速是通过恒定磁场与旋转磁场的相互作用来实现的,而转子在工作时,会以与定子产生的旋转磁场相同的转速旋转,因此这种电机也被赋予了“同步”这个名称。相对于其他电机,在“永磁体”和“同步”等特征的加持下,这种电机结构更为简单,制造与维护成本较低,而且由于没有了碳刷和换向器的桎梏,电机整体运行效率更高,因此在新能源汽车浪潮中备受青睐。

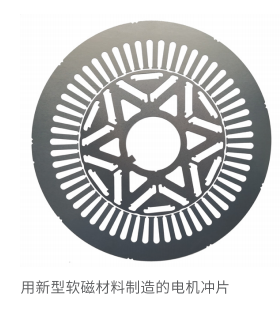

永磁同步电机拥有无可比拟的强大性能,但对选材要求也更加严格,尤其是对构成定子转子这类核心部件的关键材料,在制备过程中要求就更为苛刻。无论是电机的转子还是定子,都有一个不可或缺的关键部件——电机铁芯。这个部件主要作用是用于放置导电绕组,同时也起到励磁磁场“放大器”的作用,相当于定子与转子结构里的“定海神针”。毫不夸张地说,铁芯的优劣,直接关系到电机的整体性能,而目前电机的铁芯是用大量的软磁材料加工制造而成的。人类的材料科学发展到今日,以非晶、铁氧体等为代表的新型软磁材料纷纷涌现,但具体到新能源汽车驱动电机这个细分领域,真正成熟可靠的材料还是传统的硅钢。安冬洋介绍道:“硅钢也被称为电工钢,相比非晶及纳米晶软磁材料,硅钢的综合性能更优异,同时成本相对较低,可以保证大规模生产。”

硅钢早在19世纪末就已经被研制出来,是有史以来第一种用于交变强磁场的软磁材料,发展到现在,工艺已经相当成熟,是产量最大的金属功能材料。普通硅钢的磁感应强度可以达到2.0T以上(T为特斯拉,是推导磁感应强度的国际单位),而一般电机所需的磁感应强度只有1.5~1.7T。“另外,相比非晶等材料,硅钢韧性较好,适合采用冲压工艺,将硅钢一片一片地叠起来,制成电机的铁芯。”安冬洋强调道。

低铁损和高磁导率,使得硅钢成为制造电机铁芯理想的软磁材料。由于钢铁本身就属于晶体结构,根据本身晶体组织方向的分布情况,硅钢还可以被分为取向硅钢和无取向硅钢,前者的晶体组织具有一定的分布规律和方向,后者则呈现相对的无规则取向分布,二者故而得名。“由于取向硅钢在特定方向优异的特性,因此它主要用于制造固定磁力线分布的变压器等设备。而无取向硅钢则适合用在制造具有旋转磁场磁力线的电气结构上。”安冬洋介绍道,因此,用于制造电机铁芯的软磁材料的真名应该叫“无取向硅钢”。

在新能源汽车的大潮面前,市场又对硅钢的性能提出了更高的要求。

安冬洋指出,目前硅钢制备工艺面临三个方面的挑战:首先,不同于传统的燃油汽车,用电机驱动的纯电汽车一般是没有变速箱的。在汽车加速过程中,由于没有换挡机构存在,汽车驱动电机运行速度范围很宽,这就意味着电机是可以从0直接加速到2万转/分钟,电机高速运行意味着电机频率的升高,大幅增加了定子和转子上的硅钢材料热损耗。如何降低损耗,是硅钢制备工艺面临的一大难题。

其次,在电机的转子高速旋转时,会产生强大的离心力,加上转子内部需要设置凹槽以放置永磁体,这就让转子面临发生形变甚至断裂的风险,对电机的安全性极为不利。这就要求转子上的硅钢材料要有很高的屈服强度来消除这些潜在风险。

最后,目前用户选择新能源车,已经不仅满足于代步的功能,更青睐于主观的驾乘体验,其中就包括“推背感”“零百加速性能”,而这就直接取决于电机软磁材料的磁感应强度,即将电转变成磁的能力。磁感应强度数值不同,驱动电机所带来的推背感是截然不同的。因此,提升硅钢的导磁能力也是科研人员面临的重大课题。

“从95分挑战100分”:创新之路上的锲而不舍

就如同奥运会所追求的“更快、更高、更强”的宗旨一样,这注定是一场考验科研人员智慧、毅力与耐心的竞赛。

在竞争日趋白热化的新能源汽车市场,为迎合消费者与日俱增的需求,不仅各大车企八仙过海、各显神通,配套主机厂也在绞尽脑汁、推陈出新;而当压力传递到负责材料制备的钢铁企业这些上游厂商,则更是怎一个“卷”字了得!面对这样制约,比如添加的稀土元素的量如何掌握得恰到好处;量添加得合适,但材料性能如何保证稳定等等。”安冬洋解释道,“我们团队开发了一套模型系统,将所有工艺流程中可能出现的干扰点全部考虑进去,来帮助我们精确地进行稀土处理。”这一方法有效地降低了硫化物为代表的析出物数量。

“另外,我们还通过在冶炼过程中限制空气中氮元素与钢水的接触,并在后续热处理过程中采取一些特殊的处理方法,限制氮元素进入钢机体内,这样又有效地降低了氮化铝这种析出物的数量,使得材料的磁性能得到极大的改善。”安冬洋同时介绍道。

其次,由于钢铁本身属于晶体结构,硅钢内部细小的晶粒在空间的分布是不规则的,但如果在生产过程中使用一些加工方法进行处理后,这些散兵游勇一样的晶粒就像被指挥官整治的队伍一般,会在分布状态上呈现一定的规则性,这种位相分布被称为织构。在织构的影响下,材料的特性也会受到改变,当然也包括材料的导磁能力。研发团队创造性地应用一种“{114}织构”,通过一系列工艺控制提升这一织构在材料中的比例,从而有效提升了硅钢的导磁能力。

最后,硅钢需要更高的强度来抵抗电机高转速产生的离心力,如何实现这一点呢?目前通用的方式是固溶强化,即在冶炼过程中添加硅、铝等合金,有效提升材料的电阻率,这样就能降低电机在高速转动时,由于涡流而造成的能量损失,同时有效地提高材料的强度。“但问题在于,合金添加量是有极限的,如果超过了这一极限,材料在轧制的时候就会非常容易断裂,这一极限也对应了材料的强度极限。”安冬洋强调道。这其实就是“过强易折,至坚易断”的道理。对此,研发团队通过构建多元合金固溶强化、位错与固溶复合强化两种模型,对生产工艺流程作了一系列优化,成功将硅钢的屈服强度极限做到了490兆帕甚至900兆帕这一前所未有的水平。放眼全球,其他国家的钢铁企业最多也就做到450兆帕这个水平。

首钢这一系列创新工艺与方法,使得国产硅钢制备与生产水平又上了一个台阶,也让国产新能源汽车有了更广阔的性能提升空间。但安冬洋同时也说道:“硅钢毕竟还是钢铁材料,钢材生产的工艺流程并没有发生变革,各国的钢铁企业创新的关键,还是在于一些技术细节之处,比如相同的工艺里,我们将杂质含量降低到极致,就会导致材料的性能天差地别!”这种技术上的细微创新,足以在生产上产生天翻地覆的改变,就好像武林高手们赖以行走江湖的独家秘籍,在世界各国都被以专利形式加以保护。目前安冬洋所在团队研发的这一系列软磁材料研制方法已经在逐步得到推广,所生产的硅钢产品也得到认可并开始被不少主流车企使用,但在目前中国新能源车市场急剧“内卷”的形势面前,未来的创新之路依然任重道远。安冬洋就感慨道:“我接触过那么多的客户,国内国外的都有,一个深刻的感受就是国内的车企对于研发进度要求越来越高,钢铁行业本身作为一个传统行业,在技术上要得到提升,必须要越做越精细。”

不过对于未来,作为工程师的安冬洋还是充满信心:“材料的强度要更高,铁损要更低,这些行业要求在未来将是一个持续性的话题。我们正在努力开发更薄的硅钢材料,以在强度和铁损之间做到进一步兼顾,我们甚至在研究将取向硅钢材料应用到电机中去。”另外,研发团队也在研究如何让材料在客户的使用过程中发挥最大的效能,他们专门组建了一个电机实验室,模拟从材料制备到电机制作的全产业流程,全方位地理解客户的需求。“我国在软磁材料开发方面绝对是世界顶尖水平,但就好比我已经考了95分,但要向100分发起挑战,创新的难度肯定会越来越大。”安冬洋最后说道。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目