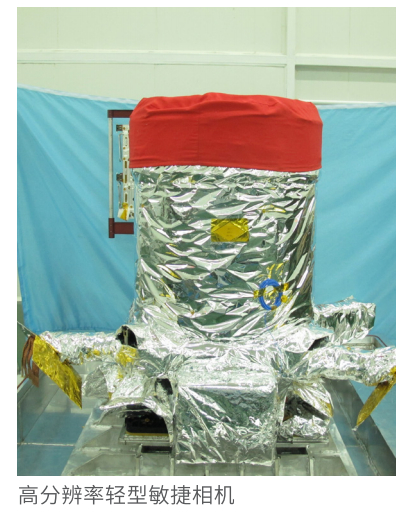

高分辨率轻型敏捷相机技术

让遥感卫星“明察秋毫”

农业、林业、矿产、地质、水利、交通、气象、应急救灾、城市建设、工程勘察……遥感技术已被广泛应用于国民经济的各个领域,对于推动经济建设、环境改善和国防安全起到了至关重要的作用。

曾几何时,国内高分辨率高精度的遥感数据主要还是依赖国外进口,一旦外国进行出口限制,势必产生一系列“卡脖子”问题。为了防患于未然,提升高分辨率遥感卫星影像的自主供给能力可谓刻不容缓。

砥志研思,实现多个关键性技术突破

近年来,随着遥感应用的不断发展,如何从遥感数据中快速地获取有效信息,已成为遥感用户面临的核心问题。为满足时代需求,光学遥感器要同时具有高几何分辨率、高辐射分辨率以及高定位精度的“三高”能力。但长期以来,光学遥感领域一直存在“鱼与熊掌不可兼得”之难题,高分辨率与宽覆盖二者难以兼顾。同时,业界还面临局部热点区域常态监视能力不足等问题。

为解决光学遥感领域的诸多难题,使敏捷卫星快速机动成像满足“三高”要求,项目团队潜心研究,通过发展新技术、选用新材料、开创新体制等方式,不断优化设备性能,研发具有高像质、高稳定性、小惯量的高分辨率轻型敏捷相机,让遥感卫星“看得快”“看得准”“看得清”。

——助力遥感卫星“看得快”

为实现“看得快”,项目团队在提升卫星敏捷能力和遥感相机“起床速度”上下足了功夫。一方面,开创了二次折叠大压缩比光学系统设计和嵌入式结构安装,保证了卫星敏捷机动能力。坚持轻量化理念,重量能效比达到国际先进水平,通过合理“减重”,保持卫星相对轻盈,从而保障其敏捷度。

另一方面,提出“深度休眠快速唤醒”技术,将相机开机时间由40秒缩短至亚秒级,使其快速进入工作状态,相比传统相机具有明显优势。

为了满足敏捷成像要求,项目团队创新性地提出了快速自恢复深度启停技术,相机不成像时将进入深度待机模式,减少对整星的功耗需求;在需要成像时,相机又可快速恢复成像状态,启动响应时间在1秒以内,解决了敏捷成像模式下的整星能量平衡及散热难题,使功耗下降60%,散热面积减少50%。

——保障遥感卫星“看得准”

在“看得快”的基础上,保障图像的定位精度同样重要,尤其是在森林火情监测等应急领域的应用中,精准定位往往能起到举足轻重的作用。

高精度定位,需要依靠卫星高稳定的内方位和外方位来保证实现。在内方位元素方面,遥感相机作为一把尺子,要精确丈量地球,需要相机具有很高的内方位稳定性;在外方位元素方面,星敏感器通过看星星确定卫星的姿态,通过相机与星敏夹角的高稳定性来保证最终相机视向的准确性。

因此,为让遥感卫星“看得准”,必须同时保障相机与星敏感器的高精度和稳定性。相机方面,采用了多种陶瓷基新材料,实现光机在轨稳定,降低温度变化引起的变形。相机在太空中以传统加热方式为热传导,该方案导致结构存在温度梯度,容易导致局部应力变形,影响相机的精度和图像质量。为保证相机在轨温度的均匀性,项目团队采用了首创的辐射加热的方式,使控温精度达到0.2℃以内。

通过上述一系列保障稳定的措施,遥感卫星可实现内方位元素稳定性优于0.3像元,达到国际先进水平。

为保障相机和星敏之间夹角的相对稳定,项目团队提出了相机星敏双光轴力热一体化设计方案,使在轨相机和星敏光轴夹角变化小于1角秒。

内、外方位元素的高稳定设计,提升了遥感卫星拍摄图像时的无控制点定位精度。当卫星在500公里轨道高速飞行时,能够实现优于10米的定位精度,从而在实际应用中满足多领域需求,特别是在应急救灾等需要争分夺秒确定现场位置的场景中,更能发挥关键作用。

——保证遥感卫星“看得清”

为更好地实现遥远的感知,遥感卫星需要拥有良好的“视力”,不仅能“看得见”,更要“看得清”。

项目团队采用了零重力装调技术、弧形拼接技术、星地一体化技术提升图像质量。

卫星在太空中处于失重状态,但光学遥感器进行地面安装时,受重力影响会发生变形、产生应力,从而导致在轨工作和地面装调受力不一致。但相机作为精密光学仪器,镜面发生几纳米的变形就会导致图像模糊,成像能力下降。为了保证相机的在轨图像质量,进行地面装调时就需要模拟太空失重环境,实现“零重力”镜头装调;相机焦平面采用弧形拼接,提升在轨图像清晰度和多谱段配准精度;同时通过多种星地一体化手段提升图像质量。

除以上创新外,项目团队还运用图像复原技术、低噪声电路以及焦平面环路热管恒低温降噪技术,使系统信噪比优于50分贝,极大程度地保证了图像质量。

开创先河,支撑我国首个敏捷卫星在轨应用

高分辨率轻型敏捷相机开创了我国光学遥感器小相对孔径系统设计的新体制,突破遥感相机高分辨率、轻小型、高稳定、小惯量设计,同时通过星地一体化方法保证最终图像质量,最终实现整星快速、大范围姿态机动,使其像一位全能的“太空体操运动员”一样,快速有效地获取感兴趣的目标信息。

相比传统成像,高分辨率轻型敏捷相机在热点目标、条带成像、有效视场等方面均有明显优势,它支撑卫星单轨实现26个目标点成像、5条带拼接、多角度立体成像,是名副其实的“太空体操运动员”。

随着项目团队不断勇闯难关,在数个关键性技术纷纷取得突破,高分辨率轻型敏捷相机技术成功开启了“应用之路”,陆续应用于10型37星42台相机,开创了0.5米商业遥感新时代,支撑起我国四型高分敏捷星座的建立。其图像像质优异、分辨率达0.5米,定位精度则优于10米,有效信息获取能力提升了3~5倍。

此外,项目还成功应用于北京市二十一世纪空间技术应用有限公司的“北京三号”、北京微纳星空科技有限公司的“泰景三号”、国家自然基金委支持的“智能遥感”、北京航天世景公司运营的“四维01/02星”。

优势技术的广泛应用,让高分高精度的遥感数据获取不再是难题,成功打破了国外0.5米级轻型敏捷相机技术垄断,掌握了0.5米级“三高”遥感数据源,改变了高分率遥感数据长期依赖进口的局面,实现了90%以上进口数据国产替代,取得了巨大的社会效益和经济效益。

灵活适配,满足多样化领域应用需求

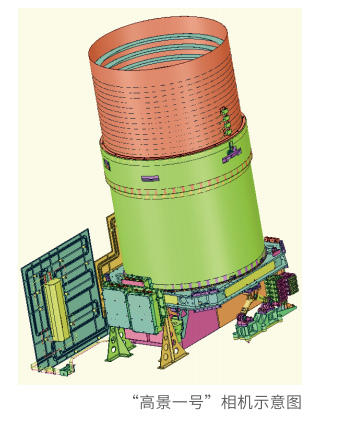

不同于那些应用于领域内的专业性技术,高分辨率轻型敏捷相机技术可惠及诸多领域。以采用该技术的“高景一号”遥感星座为例,它可为资源调查、城市建设规划、灾害监测等诸多领域提供高分动态数据,在建设“智慧北京”“三城一区”“全国科技创新中心”等方面作出应有的贡献。

除了遥感卫星的固有领域,高分辨率轻型敏捷相机技术在实景三维、智慧水利、城市安全、自动驾驶等新兴市场也有着广阔的应用前景。其多视角成像的能力,能够更好地满足城市规划领域对实景三维的需求;其敏捷高效、高精、立体图像的特点,则可以更好地满足自动驾驶车辆对高精度地图的需求……

在部分领域,高分辨率轻型敏捷相机技术的助力,还可大幅节省时间及人力成本,更高效地实现既定目标。例如,在应急救灾领域,高分高精度的卫星定位能够通过卫星图像第一时间精确定位火灾的着火点,比传统的人工报点更快捷、更准确;在林业管护、森林防火等领域,卫星图像可充分降低人员压力,改变多人昼夜林间穿梭值守的传统模式,大幅增强林业管理能力与执法水平,同时也让森林资源调查更为高效便捷。

值得一提的是,在实际应用中,由于不同的领域会产生多样化的需求,相关技术也需要围绕不同的侧重点进行调整,以便获得更高的适配度比如,在农业领域,农作物遭受虫灾时会在光谱上有所表现,因此在应用中,可采用高光谱遥感技术持续性地监测农作物,以便更准确地进行病虫害防治。

展望未来,期待遥感技术日臻完美

尽管已满足“三高”要求并在多领域实现了广泛应用,但获取更高分辨率、更高精度图像的更强目标,依然驱动着项目团队继续向前。虽然项目团队目前还面临材料突破的难题,但团队成员依旧满怀希望。

未来,相机成像模式也存在技术突破的可能性,例如若薄膜成像技术工程应用的突破,高分辨率光学成像卫星还会有更多的可能性。

时间见证了探索的每一步,突破与创新是人类永恒的话题。当固有模式被打破,“蝶变”就将到来。相信随着相关技术的不断突破,遥感技术定会日臻完美。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目