让固体氢能源走进“便利店”

从储氢材料到储氢系统全链式的协同创新,“高效安全储供氢及氢同位素处理新材料关键技术及应用”项目发展了安全高效实用的储氢同位素技术,实现了可再生能源领域的应用,如在氚工艺系统、氢原子钟、燃料电池汽车和氢储能方面已实现应用和成果转化。

未来,只需安装一个矿泉水瓶大小的氢气罐(70克氢),氢能自行车就可以跑80公里。这些氢气用完也无须担心,从街头巷尾的便利店甚至自动贩卖机里,就能购买或更换氢气罐……

未来,固态储氢装置还可以与客车底盘进行一体化设计,氢能汽车的外观和现在的油车、电车一样。但它们不再需要频繁光顾加油站,充电站,而是去加氢站进行补给——轿车行驶1000公里只需要低压充氢3~5分钟,就算是大巴车,充满氢也就是10~15分钟。

上述这些场景并不是天方夜谭,而是指日可待。

绿色“氢宝宝”——变身氢能大力士

无论是固态储氢材料,还是氢能自行车,都离不开氢气这个无色无味却又“臭脾气”的小家伙。

16世纪中叶,瑞士科学家无意间从酸腐蚀金属的过程中发现了一种可以燃烧的气体。18世纪,英国化学家卡文迪许通过化学反应制取此种气体,并在论文中阐述了他对这种可燃气体的实验研究。到了1787年,法国化学家拉瓦锡以“氢”来命名这种可燃气体。经过200多年的孕育,氢气才“姗姗来迟”,正式登上了历史舞台。

而时至今日,从五彩缤纷的氢气球,到化学工业中合成品的原料,再到航天工业中的高性能燃料,人们的生活生产中到处都有氢气的身影。

目前,氢的来源主要有三种:

一是“灰氢”,这是化石燃料(石油、天然气、煤炭等)经过化学反应产生的氢气。“灰氢”在生产过程中会有二氧化碳等大气污染物排放,如今占据了主要市场。

二是“蓝氢”,采用化石燃料制得氢气的同时,通过碳捕集、利用与储存(CCS)等技术,降低了二氧化碳等温室气体的排放,实现了低碳制氢。

三是“绿氢”,即采用可再生电力电解水制氢,制得的氢气,从源头上实现二氧化碳的零排放。

目前,我国是世界最大的制氢国,年制氢量约3780万吨,并以煤制氢方式为主(占比约63%)。未来,随着可再生能源发电的成本持续降低,“绿氢”占比将逐年上升,预计2050年将达到70%。

20世纪70年代“石油危机”期间,美国通用汽车公司首次提出了“氢经济”概念,设想用可再生能源或核能制氢来替代石油。但在随后的几十年中,氢能的发展随着环保和经济形势多次起落。在全球气候异常不断,大自然一次次给人类敲响警钟之后,主要发达国家陆续提出了减排二氧化碳的国家战略——氢能作为极具前景的清洁二次能源形式,被视为是支撑可再生能源替代化石燃料的重要选择,迎来了新的历史机遇。

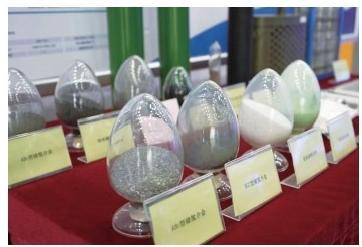

储氢材料

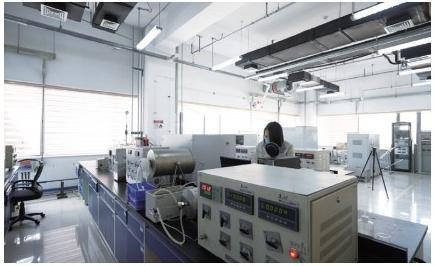

团队成员正在操作试验

“氢宝宝”的三种摇篮——固态储氢最有前途

氢气很“轻”,其密度只有空气的十四分之一。但作为易燃气体,它的储运却是“重中之重”。储运是氢能产业发展中的重要环节,同时也是氢能产业化应用的“瓶颈”。

氢气的储存方法主要包括高压气态储氢、低温液态储氢、固态储氢三种。

高压气态储氢是指在高压下将氢气压缩,使其以高密度气态的形式储存。该方法具有能耗低、供氢快捷等特点,是如今技术最成熟、最常用的储氢技术。其缺点是储氢容器占用空间大,承压容器材料氢脆风险高,氢气密封难度大。例如,新一代丰田Mirai氢燃料电池乘用车,采用3个储氢罐,两大一小,分别布置在车厢中央、后排座椅下方和后备厢处,虽然比第一代有所优化,但较大的储氢罐还是挤占了本该属于乘客的空间。

目前,我国常以20MPa钢瓶用于固定储氢(产量占世界总量的70%);车载储氢则主要采用35MPa碳纤维缠绕Ⅲ型瓶,70MPa碳纤维缠绕Ⅲ型瓶处于少量装车运行阶段。

低温液态储氢方式则是将氢气压缩,在低温环境下膨胀制冷后使其成为液态。为了使氢保持液态,必须有极好的绝热保护,绝热层增大了液氢储罐的体积和重量,如大型运载火箭使用液氢作为燃料、液氧作为氧化剂时,其储存装置甚至占到整个火箭一半以上的空间。低温液态储氢方式的能耗高,成本可达到压缩储氢的8倍,在我国至今基本没有进入民用领域。

固态储氢,通俗地说就是找到一种固态介质吸附氢气,需要的时候再释放出来。相对于高压气态储氢和低温液态储氢,这种方案具有工作压力低、安全性能好、体积储氢密度高等优势。若与燃料电池一体化集成,还可充分利用燃料电池余热,通过吸热放氢降低系统换热用能,使得整个燃料电池动力系统的能源效率得以提高——可以说,采用固态储氢是提高体积储氢密度的最有效途径。2022年某公司推出的一款售价12800元的氢能自行车,就采用了固态储氢技术。

三项关键技术助力固态储氢发展

固态储氢可以分为物理吸附储氢和化学储氢。在各种化学储氢方法中,以金属氢化物储氢技术的应用最广泛,该技术将氢以金属氢化物的形式储存于储氢材料中。已经研发的储氢材料可以大致分为镁基、镧镍基、钛铁基等,固态储氢技术具有储氢密度高、压力低、安全性好、放氢纯度高等优势。

如今,固态储氢产业化进程正处于加快阶段,国外的固态储氢技术已经在舰艇中有商业化的应用,在分布式发电和风电制氢规模储氢中也得到了示范应用。在这种背景下,有研工程技术研究院有限公司蒋利军团队开发的“高效安全储供氢及氢同位素处理新材料关键技术及应用”项目成果,在固态储氢技术研发和应用方面取得了重要创新,获得了北京市科学技术奖技术发明二等奖。

为了加快固态储氢在我国的应用,研发团队重点突破了三项关键技术:一是高储氢容量材料开发及其工程化制备技术;二是基于储氢热/动力学特性的传热传质模拟仿真技术;三是固态储氢系统安全评价和测试技术。团队最新研制的储氢材料,氢气储存容量可达每立方米150千克。

值得一提的是,为了保证使用的安全,研发团队对储氢材料进行了多种特殊处理——经特殊成型后形成的储氢元件,在空气中不自燃、遇水不分解放氢、点火不燃烧。这种储氢元件已通过了应急管理部化学品等级中心的鉴定,鉴定结果称其“不属于危险货物”,为今后的应用提供了很大的便利。

为了保证极端情况下储氢元件的安全性,研发团队通过适当的材料设计,保证了储罐最高温升压力仍可控制在13.5MPa以下,此时只有3%的氢气作为高压氢存在,而其余97%的氢气仍然安全地储存于储氢材料当中。

为了避免发生因储氢材料吸氢膨胀,导致储氢罐体胀裂的问题,研发团队则采取了特殊成型技术,将吸/放氢过程中的储氢合金晶格膨胀应力部分吸收,使得固态储氢罐即使在70%高装填率下,也可以将吸氢最大应变值控制在1000με以下,确保罐体不发生塑性变形。

掌握了安全的储氢元件,研发团队进一步面向不同应用场景,开发了一系列的储氢装置,包括便携式应用、固定式应用、加氢站站用及车载应用等。另外,在大规模的氢储能方面,研发团队已经与相关单位合作进行了探索,例如已通过论证的张家口200兆瓦·时/800兆瓦·时氢储能调峰电站。这座电站是目前全球最大的氢储能发电项目,每天制储氢58吨,发电80万度。

以5千瓦的燃料电池每天供能20小时、连续供能1周的场景为例:如果按照燃料电池系统1万元/千瓦、制氢系统2万元/千瓦、固态储氢装置0.8万元/千克氢气来进行计算,单位储能成本就是1.02元/(瓦·时)。与我国2020年公开招标的锂电池1.2~1.68元/(瓦·时)相比,氢储能分布式发电在长周期的储能应用场景下具有成本竞争力,尤其适用于工业园区风光氢储分布式发电系统或独立微网当中。

目前,研发团队开发的新型储氢装置已经分别应用于燃料电池客车、物流车、助力车和游艇等,最大的优点就是便于加氢,安全性提高。2019年,研发团队成功参与开发出全球首辆低压合金储氢燃料电池公交车;2020年4月,4.5吨低压合金储氢式氢燃料电池冷链物流展示车成功下线;最近,研发团队还开发出适用于1.5吨叉车的固态储氢装置样机,首批次15台套的固态储氢燃料电池叉车即将示范运行。

在双碳目标驱动下,氢能应用范围不仅限于燃料电池汽车,还包括了氢能发电、工业应用及建筑应用等。氢能不仅可以作为建筑热电联供电源、微网的可靠电源与移动基站的备用电源,还能够与数字化技术结合,让以固态储氢为基础的氢燃料电池动力系统在无人驾驶、军用单兵、深海装备等诸多领域发挥重要作用。

绿氢+固态储氢——实现完美供氢链

制氢是氢能供应链的第一环,其成本占到整个氢能供应链的30%。氢能的配送和加氢成本占比则分别约为20%和50%。如今加氢成本高的原因有两个,一是高压装备成本高,二是运营维护成本高。

为了应对这个问题,研发团队正在努力推进“44工程”,尝试研发低电耗制氢电极材料,降低绿电电解水制取“绿氢”的电耗,争取做到每4度电制取1立方米氢气,如此制取的4MPa绿氢直接通入4MPa的纯氢输氢管道后,送到低压加氢站中,4MPa直接加氢,充入燃料电池汽车车载储氢系统中,实现4wt%(质量百分比)的车载储氢密度。

低压加氢技术省去了高压加氢站中的高压压缩机和高压储罐,简化了流程、降低了配置,可让建站成本从1000万元降到300万元以下。同时,低压设备的运营、维护成本也大大降低,氢气的成本可从60元/千克降到40元/千克。

值得一提的是,为了加快“绿氢”的发展,如今世界各国已经分别提出了各自的绿氢成本目标,比如美国希望在10年内将绿氢生产成本降到1美元/千克,澳大利亚希望将绿氢生产成本控制在2美元/千克,而我国则希望在2030年将绿氢生产成本控制在13元/千克。

团队负责人表示,采用固态储氢与“绿氢”结合,具有以下优势:首先,储氢时不需要另配压缩机,可以直接低压储氢,从而节省了装备的投资、降低了能耗;其次,安全性好,即使枪击也不会引发爆炸,仅会有一个小火苗缓慢燃烧;最后,储氢密度高、占地面积小,一个储罐可以顶三个同体积的高压储罐。

低压合金储氢燃料电池冷链物流车

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目