太空中的顺风耳与千里眼

—你所不知道的“东方红五号”

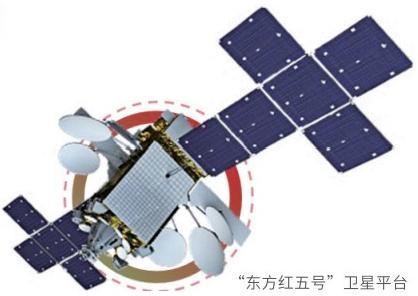

东方红五号卫星平台是对标国际一流的新一代大型卫星公用平台,亟须解决大附件、大贮箱复杂动力学难题,高承载、高功率任务和指标难题,强抗扰、强健壮系统实现和验证难题。由北京控制工程研究所等单位完成的“新一代大型卫星公用平台强适应自主控制技术研究与应用”大幅提升了控制系统适应性、自主性,带动多类国产核心部件技术成熟和产业发展,加速了数字孪生等先进设计验证手段在重大工程中的落地应用。

东方红,一个对每位中国人都意义非凡的名字。1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功。自此,中国人“星辰大海”的梦想终于插上了飞天的翅膀。半个多世纪过去了,中国航天事业得到了蓬勃发展,“东方红”系列卫星历经五代发展,家族“星量”也在不断增长。作为我国最新一代同步轨道卫星平台,“初来乍到”的“东方红五号”卫星平台无疑是最耀眼的那一颗。

我们为什么要研发大型同步轨道卫星?

从1984年成功发射的“东方红二号”开始,“东方红”系列卫星一直是我国同步轨道卫星的主力军,同时也是我国同步轨道卫星的代名词。

所谓地球同步轨道卫星,是指运行周期与地球自转周期一致的卫星。不同于常见的商业小卫星,这类卫星所在的卫星轨道非常高,主要位于距离地球表面36000公里的赤道上空,因为“站得高”,同步轨道卫星的发射成本十分高昂,因此这类卫星基本上会被设计成高价值、长寿命的大型卫星。

尽管造价不菲,地球同步轨道卫星的功能却十分强大:由于轨道周期与地球的自转周期相同,即一个恒星日,因而从地面上看,地球同步轨道卫星几乎是静止不动的。换而言之,地球同步轨道卫星能够一直“高悬”在我们的头顶,而这也使它们具备了宝贵的性能——针对同一地区做连续不间断的工作。正因如此,人们通常会将地球同步轨道卫星用于广播通信、电视直播、气象观测、对地照相、数据中继等领域。

大型同步轨道卫星不仅技术含量高、研制难度大,而且由于其所在卫星轨道的空间资源非常珍贵——只有地球赤道上空36000公里左右这么“一小圈”,在保证卫星互不干扰的情况下,这一空间最多仅能容纳3000多颗卫星,可谓太空里真正意义上的“稀缺资源”。考虑到这类卫星轨道属于“先到先得”,因而研发出用得久、功能强、载荷多的大型同步轨道卫星,已是一个国家综合航天实力的重要体现。

北京控制工程研究所团队

卫星平台:飞在天上的“乐高积木”

对于很多人来说,“卫星”一词可能并不陌生。相比之下,“卫星平台”似乎听上去就有些遥远了。那么到底什么是卫星平台呢?难道卫星在太空中也需要一个“中转平台”?答案当然是否定的。

一般来说,卫星可以被分为两大部分:平台和载荷。举例来说,如果将卫星视作一辆货车,那么平台相当于货车的车身,而载荷就是货车所装载的货物;如果卫星是一辆客车,那么平台就是客车的车身,而载荷就是客车所搭载的乘客……换而言之,卫星平台是用来承载各种不同载荷的基础,它能提供最基础的功能,允许“卫星用户”根据各自发射任务的不同,添加不同其他功能的专用模块,从而实现它们功能上的“变身”。

在同一个卫星平台上,只要安装了不同的有效载荷,就可以研制出各种不同用途的卫星。为了尽可能地适配不同需求,研发卫星平台时,科研人员通常会为其设计具有通用性的载荷平台,从而保证卫星平台的接口和其他参数在一定范围内可以适应不同有效载荷的不同要求。平台只需做出适应性微调,就能装载不同的有效载荷。

通常情况下,卫星平台可以被分为专用平台和公用平台两大类。相比较而言,公用平台的研制难度通常比专用平台大,因为它需要适应不同载荷的不同特点,而不同载荷的差别往往很大,且较难兼顾。这就好比制造一辆汽车,如果我们希望它既能拉货又能载客,那么它的车身底盘在设计时就更为复杂。

在我国,“东方红二号”到“东方红四号”系列卫星都属于通信卫星专用平台,是典型的“专台专用”,因而其应用范围都较为狭窄;而“东方红五号”则是卫星公用平台,既可以用作通信卫星,又可以用作遥感卫星,能在太空中同时担任“顺风耳”(通信)和“千里眼”(遥感)的角色。

鱼和熊掌要“兼得”的大型卫星公用平台

大型卫星平台研发技术是制约一个国家卫星产业发展的重要因素之一。为扭转我国在大型先进卫星平台技术及应用方面相对落后的局面,2015年,“东方红五号”卫星平台计划应运而生。

作为一款对标国际一流的新一代大型卫星公用平台,“东方红五号”在设计之初就被要求能够兼容通信卫星和遥感卫星两种不同需要。然而,由于通信卫星和遥感卫星都各自有着鲜明的特点,在太空里想“兼得鱼和熊掌”却并不容易。

通信卫星星上转接箱

对于通信卫星而言,由于其载荷功耗大,需要更多的能量,因而卫星的太阳翼面积往往要很大,只有这样,才能保证为卫星提供充足的能源。但是大面积的太阳翼在太空低重力环境下,其挠性振动问题非常突出。其次,通信卫星的寿命设定通常都很长,因此需要携带足够多的燃料。然而,大量的燃料也会带来麻烦:这就好比一个水桶,桶里的水装的越多,越难以维持它的稳定性。因此,在低重力的情况下,太阳翼面积越大,平台携带的液体燃料越多,卫星摇晃的问题就越突出,实现稳定的姿态控制就越难。

电推进大范围轨道转移自主优化通用变轨策略

如果说,通信卫星的挑战是尽可能让它“晃得不要太厉害”,那遥感卫星要解决的问题就是“如何让姿态调整得又快又稳”。具体来说,遥感卫星就像是太空中的一个大型照相机,它的载荷通常为成像设备。大家都知道,拍照时一个手抖,拍出来的相片就容易模糊,其实遥感卫星也是一样的——想要成像清晰,遥感卫星平台的姿态就必须要稳。同时,为了对不同地区照相,遥感卫星平台还要具备快速调整姿态并且尽快稳定下来的能力。

一面是“晃得厉害”的通信卫星,一面是“越稳越好”的遥感卫星,想要同时满足这两种矛盾需求的卫星公用平台又该如何做呢?“东方红五号”给出了自己的答案,成就了太空中的“顺风耳”加“千里眼”。

四大创新,成就不一样的“东方红五号”

作为“东方红五号”项目研发团队的主要参与者之一,北京控制工程研究所研究员王佐伟表示,该项目在研发过程中不仅解决了四类关键技术难题,同时还提出了四项极具突破性的创新技术点。

首先,“东方红五号”提出了多维深耦合复杂对象强适应精准控制方法,攻克了迭代修正高可信等效力学建模技术、姿态与液体联合主动多目标精准控制技术,解决了大挠性附件、构型多变控制等难题,将卫星结构和参数不确定性的适应范围从以往的15%大幅提升到了40%,姿态控制精度更是由此前的0.06度提升到了0.02度。

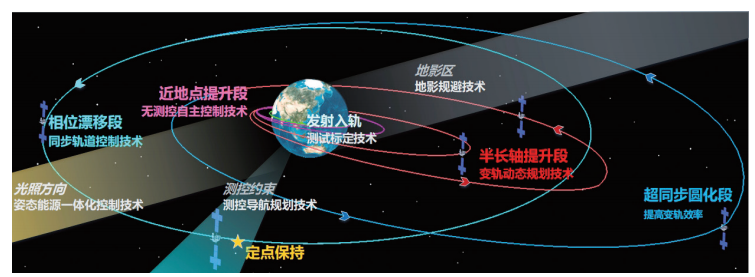

在入轨控制方面,“东方红五号”同样取得了重大的技术突破。众所周知,由于地球同步轨道卫星的轨道高度较高,卫星通常需要进行多次变轨才能进入预定轨道,而这一过程不仅花费时间长,且对地面操作的要求也很高。如果该过程的控制能够完全由卫星自主实现,那么将大大减轻地面测控负担,显著降低人工成本。

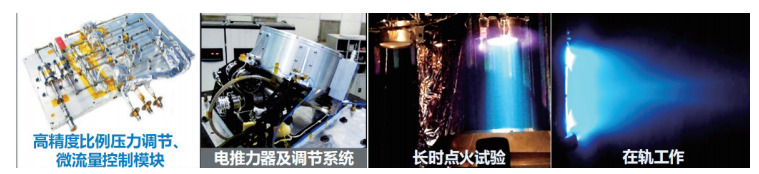

为此,研发团队为“东方红五号”配置了两类动力系统——化学推进系统和电推进系统,并提出了电推化推协同优化全自主轨道转移控制方法。化学推进系统采用常规液体燃料,燃料消耗快但胜在推力较大,而电推进系统的推力虽小,但胜在燃料消耗得少。有了这两种动力系统的优势互补,“东方红五号”最终突破了大范围轨道转移自主优化控制、多模式电推进双闭环稳定控制等技术壁垒,解决了地影规避、无测控条件等多种同步轨道自主入轨难题,实现了大型卫星平台的减重增效,大幅提升了轨道转移运输效能,标志着我国电推进自主轨道转移控制技术达到了国际领先水平。

“在解决跨任务兼容、提高配置效能方面,我们也做出了很多创新。”王佐伟表示,借助主从分布式柔性星载控制系统软硬件构建方法,研发团队有效提升了“东方红五号”控制系统针对不间断通信载荷及多体制遥感载荷的跨任务适应性,将多用途公用平台单机互换率提升到了近100%,整体配置效能提高近30%。

那么,在恶劣的太空环境下,这些“大玩具”既不能像在地面上轻易维修,又想要保证它们的使用寿命,那我们又该怎么做呢?为此,研发团队提出了天地大闭环全生命周期数字孪生验证及同步进化方法。利用数字孪生相关技术,不仅大幅缩短了研制周期,节省了研制经费,还将卫星平台的寿命预估精度提升到了2.4个月,突破了国际平均3个月的寿命预估精度水平。

作为我国迄今为止体积最大、寿命最长、承载最强、自主程度最高的卫星平台,“东方红五号”既能满足未来20年通信、遥感等大容量卫星的多种应用需求,同时还有效填补了我国大型卫星平台型谱空白,是当之无愧的国之重器、民之利器。如今,“东方红五号”已成为全球最大的公用卫星平台,其多项指标达到了世界领先水平。

高功率多模式电推进系统

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目