中国天眼:观天巨目,世界之最

2022年,“500米口径球面射电望远镜测量与控制关键技术及应用”获得2021年度北京市科学技术奖“科学技术进步奖一等奖”,作为这只“观天巨目”的“神经中枢”,该成果主要属于精密工程测量与控制领域,同时涉及天文学、力学、机械工程和岩土工程等多个学科,几乎在每个学科方向都进行了开创性的工作。在国际上少有前路可借鉴的情况下,FAST团队推动并完成了我国射电天文由梦想到现实、从追赶到领先的世纪跨越。

它是地球上最大的单口径射电望远镜,500米口径的大小有着25万平方米的总面积,相当于30个标准足球场,138米的垂直距离相当于50多层的建筑楼高;它也是地球上最灵敏的单口径球面射电天文望远镜,综合性能是第二名的美国“阿雷西博”望远镜的2.25倍左右。身在喀斯特地貌这样的溶蚀洼地,无论是遥远脉冲星的微弱“心跳”,还是中性氢的隐匿“谱线”,抑或是亿万光年外宇宙边缘泛起的“涟漪”……坐地巡天的它都能凭借“火眼金睛”,将其一一“捕获”并“留影”。

它被誉为“中国天眼”,全名是“500米口径球面射电望远镜(FAST)”。自2016年9月建成以来,年观测时长已超5300小时,助力全球科学家们迎来井喷式的科研成果,让天文学领域突飞猛进。可以说,它每一次的“眨眼”,都极大地延伸了人类观察宇宙视野的极限。

然而,回望“中国天眼”这项超级工程的诞生,这段不平凡的建设历程却并不完全顺遂,甚至还有几分惊险。

这是一次被“中国天眼”建造工程的主要发起者和奠基人南仁东先生称为“从追赶到超越”的尝试,前后共历经20多年。中国科学家们从完全落后的位置开始“起跑”,用智慧和勇气克服了无数的艰难险阻,最终使“中国天眼”创下了多项“世界之最”,并且在未来10~20年,都将始终保持世界一流设备的“领跑”地位。

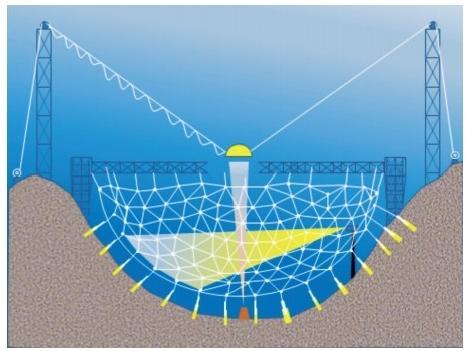

500米口径球面射电望远镜(FAST)捕获信号的概念图

“中国天眼”可观测不可见的无线电波

困局交织:山重水复疑无路

常见的光学望远镜通过可见光进行观测,而作为射电天文学的“利器”,“中国天眼”则通过观测不可见的无线电波(在空气和真空中传播的射频频段电磁波)来探索宇宙的未知。

当宇宙中的平行电磁波遇到抛物面后,会反射并汇聚到某一焦点位置,如果此时在焦点位置处放置一台接收机,就可以收集电磁波信号,从而进行天文观测。抛物面的面积越大,收集到的信号就越多,也就因此可以探测到更遥远、更暗弱的天体。

基于这个原理,“中国天眼”的“神经中枢”是这样设置运行的:以能在球面及抛物面间灵活切换的反射面板为“眼球”,以吊置焦点处的一台馈源舱为“瞳孔”—就像人类转动眼球观察事物一样,“天眼”每完成一次转动“眼球”的动作,即改变了抛物面在反射面的位置,馈源舱聚焦的“瞳孔”位置也同步发生改变,因此就能“看到”不同方向的天体。

这样的“神经中枢”系统构成极其复杂,对工业测量与控制领域提出了高难度的技术挑战。

首先,需要反射面索网每条钢索都能如臂使指,并经得起200万次以上长期的来回伸缩,完成反射面精确控制;其次,要保证在贵州“天无三日晴”的多云、多雾、多露水的苛刻气候下,在公里级尺度上实现馈源舱毫米级精度的全天候动态测量与控制;再次,需要在成本可控的条件下,确保“中国天眼”的观测能够长期、稳定、精确运行。

怎样区别于传统射电望远镜,让500米口径、4000多块面板的反射面实现安全稳定的“主动变形”?6根钢索在140米高空、206米范围内吊起重达30吨的馈源舱,在风雨等天气因素的影响下,如何去实现毫米级别的精度控制?面对世界最大规模的“巨目”,研制怎样一套“眼保健操”才能既提高其“用眼效率”又能长期维持健康“视力”……

“没人告诉你可以怎么做,谁也没有把握自己的方法一定行。”这些严峻的工程技术难题犹如横亘在前的拦路虎,经历了无数个“山穷水尽疑无路”的不眠夜晚,FAST团队靠着默默坚守和敢啃硬骨头的精神,和多家科研单位凝力合作,用了近18年的时间反复去锤炼这个看似不可能的创意,终于迎来了柳暗花明。“中国天眼”的设计方案得以完善,并于2011年3月25日正式动工。

百次失败:咬定青山不放松

反复试验、多次失败、越挫越勇的艰难攻关贯穿了FAST建设阶段几乎每一个环节。

在“中国天眼”建设初期,FAST主动反射面的主要支撑结构——索网工程是第一个亟待突破的重点难题。

“中国天眼”反射面板虽只有1毫米厚,但要使用2000多吨铝合金。作为世界上第一个需要采用变位工作方式的索网体系,球面和抛物面频繁切换的变化对支撑整个“眼球”底部的钢质索网提出了超高要求:6670根钢索每一根都必须在至少30年的时间里,长期承受住500兆帕的疲劳应力、完成200万次的循环,这种强度是传统规范规定的2.5倍以上,也是全世界范围内从未被实现过的钢索疲劳性能。

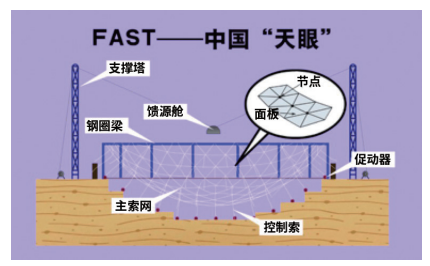

FAST——中国“天眼”结构情况

“如果钢索问题不解决,整个天眼工程的建设就得停滞。”经历了市面上所有能买到钢索的失败,FAST团队最终下定决心开启了一场艰苦卓绝的研发。

这是一项史无前例的工作,一切都是摸着石头过河,没有绝对的把握成功,更困难的是还有严格的工期节点。好在功夫不负有心人,经历了近百次失败,度过了充满太多不确定性和难以想象压力的日日夜夜,经过近两年的不懈努力,FAST团队全方位地改变了钢索的制造工艺,包括涂敷工艺、新锚固技术、新材料等,终于研制出了理想中的超高耐疲劳新型钢索。

2015年8月6日,索网制造和安装工程通过竣工验收,“中国天眼”创下三项世界之最:拥有世界上跨度最大、精度最高、工作方式最特殊的主动变位式索网结构。

同样,就是靠着这股“咬定青山不放松”的坚韧精神,FAST团队用持之以恒的坚定决心化解了重重困难,顺利完成了工程的主要建设目标:在贵州平塘的喀斯特洼地内铺设口径为500米的球冠形主动反射面,通过主动控制在观测方向形成300米口径的瞬时抛物面;采用光机电一体化的索支撑轻型馈源平台,加上馈源舱内的二次调整装置,在馈源和反射面之间无刚性连接的情况下,实现高精度的指向跟踪;在馈源舱内配置覆盖频率70兆~3000兆赫兹的多波段、多波束馈源和接收机系统;针对FAST科学目标发展不同用途的终端设备;建造一流的天文观测站。

同时,在设计和建造中,FAST工程也实现了三项重大自主创新:利用贵州天然的喀斯特洼坑作为台址;洼坑内铺设数千块单元组成500米球冠状主动反射面,球冠反射面在射电电源方向形成300米口径瞬时抛物面,使望远镜接收机能与传统抛物面天线一样处在焦点上;采用轻型索拖动机构和并联机器人,来实现接收机的高精度定位。

中国智造:轻舟已过万重山

2016年9月25日,这个项目总投资11.8亿元,由我国自主研制、仅相当于几公里地铁造价的超级科学工程建设完成。

基于双靶互瞄模式的控制网自动化观测系统,能够克服FAST在洼地气候条件下异常显著的大气折光率和大高度角观测误差的影响,可观测角度达到40度,将控制网测量周期由数月缩短至10分钟内,并实现了0.3毫米平面定位精度和0.2毫米的高程精度,为望远镜控制提供了高精度的位置基准。

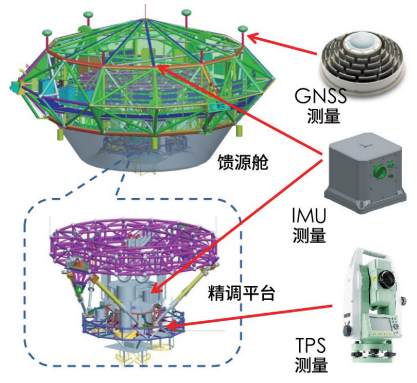

馈源舱结构

通过安装在半空、重达1600吨索网上4450块反射面单元的组合运动,“天眼眼底”的2200多个液压促动器扮演“神经元”的角色,将500米口径中的300米从球冠的一部分变成一个抛物面。针对反射面实时及全天候反馈测量需求无法实现情况,为更高效使用天眼观测,团队另辟蹊径地利用研制的高精度自动化静态测量技术,结合力学仿真技术构建了与实际结构足够贴近的力学模型。通过将现场温度场测量参数导入作为该力学模型边界条件,从而建立三维参数空间的控制模型数据库指导反射面控制,实现了反射面3.3毫米精度的全天候实时动态控制能力。

为实现对于平行电磁波的点聚焦,FAST馈源舱必须在140米高空、206米范围的焦平面上和反射面运动相互配合,达到10毫米以内的精确控制。但贵州雨雾天气较多,传统光学测量技术易受气候影响。团队因此在全站仪(TPS)测量技术基础上,引入了卫星导航定位系统(GNSS)及惯性测量组件(IMU),针对馈源舱的动态特性及各种测量手段的实测误差模型,利用卡尔曼滤波理论发展了低速模式下的GNSS/IMU融合技术,实现了不同技术手段之间的优势互补,最终解决了野外条件下高精度、高动态、全天候的测量技术难题,这一创新设计理念大幅提升了“中国天眼”的指向精度。

工欲善其事,必先利其器。2020年1月11日,“中国天眼”通过国家验收并正式投入使用,在短短三年左右的时间里,400多个项目依托“中国天眼”进行观测研究,催生了超150多篇高水平论文,其中包括在《自然》与《科学》这类国际顶级期刊上发表的文章。截至2023年7月25日,“中国天眼”已经发现800余颗脉冲星,这一数量是国际上同一时期其他所有望远镜发现脉冲星总数的3倍以上。

它已助力我国在世界天文领域从落后到反超,再到榜首。“中国天眼”的“睁开”,标志着我国天文事业正式进入了领跑的新时代。

探秘未知:笃行致远新征程

2021年4月1日,“中国天眼”正式对全球科学界开放,征集来自全球科学家的观测申请,在壮阔星空之下,邀请世界一同分享中国科技的光辉。

“中国天眼”已进入成果爆发期,其在快速射电暴起源与物理机制、中性氢宇宙研究、脉冲星搜寻与物理研究等方向持续产出成果,特别是今年以来,更发布多个重要成果,包括发现轨道周期仅为53分钟的脉冲星双星系统、探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据等,继续保持了我国在低频射电天文学方面的国际领先地位。

但是,“中国天眼”的问天故事,还未结束。

面对未来,科学家们知道科研的道路仍然“路漫漫其修远”,他们将继续战胜一切挑战,迎接更多的科学发现,为中国的天文事业增光添彩。

“如果只把FAST当成一个望远镜、一台监测设备,现在已经达标了。”团队负责人坦言,“但要维持FAST世界领先的地位,我们的创新就不能停下来,我们会倾尽全力让FAST稳定性更好、运行效率更高。”

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目