增强收发导航信号能力

让时空服务更加精准可靠

在物联网、无人系统等技术持续发展的背景下,国民经济对精准时空的需求达到了前所未有的高度,然而传统的卫星导航所提供的定位精度有限,信号易受物理遮蔽和多径干扰,从而制约了卫星导航与其他行业融合的深度与广度。面向多场景应用的空天通用灵巧时空服务系统以“时空精准、信号柔性、载荷灵巧、服务多样”的设计定位,将北斗信号接收灵敏度提升到12dB,可用性提升超过50%,定位精度由6米提升至0.2米,为我国工业互联网、新型交通等领域提供了更为精准可靠的时空保障。

北斗,一个知晓度很高的名字,它既是苍穹中的星辰,又是我国自主全球卫星导航系统的名称。在世界范围内,目前共有四大卫星导航系统供应商,包括中国的北斗卫星导航系统(BeiDou)、美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)和欧盟的伽利略卫星导航系统(Galileo)。

项目特征及组成关系

时空服务的中国进展

事实上,全球卫星导航系统是为用户提供信息空基无线电导航定位服务的,应用范围非常广泛。在军事、资源环境、防灾减灾、测绘、电力电信、城市管理、工程建设、机械控制、交通运输、农业、林业、渔牧业、考古业、生活、物联网、位置服务等领域均有应用。简单说,凡是需要位置、时间和信息的领域,都可以应用卫星导航技术。

然而,因为卫星导航定位系统本质上是一种无线电导航系统,所以仍然会受到环境因素的影响,出现卫星导航信号弱或无法定位的情况。这与北斗等卫星导航系统自身无关,而是环境造成的。在这种情况下,需要卫星导航技术加持的户外工作就有一定潜在风险。如在林区巡检时,如遇到导航信号弱或无法使用导航,就可能造成迷路等情况。也就是说,身处户外密林或高楼林立的城市“丛林”中,导航信号因环境影响会导致可用性变差;未来针对智慧物流、自动驾驶等高精度定位的需求,也可能因信号弱导致无法定位。

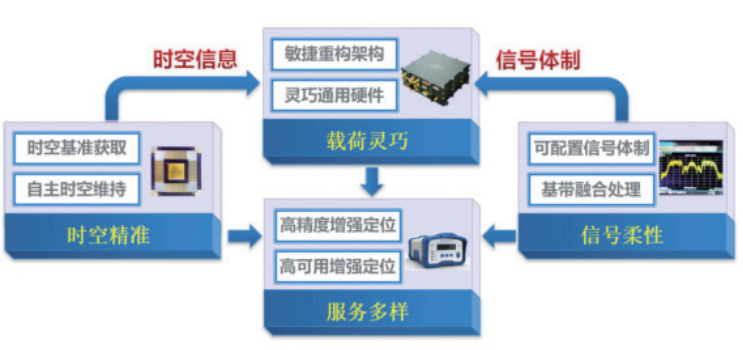

为了解决导航可用性差的问题,国内外都在开展相关的研究。“面向多场景应用的空天通用灵巧时空服务系统研发与应用”项目着眼于特殊场景下导航终端可用性提升难题,结合我国建设“更加泛在、更加融合、更加智能”的综合时空体系战略,设计了一种“时空精准、信号柔性、载荷灵巧、服务多样”的时空增强服务系统。

目前,这一成果发表论文23篇,获发明专利21项,所突破的关键技术服务于低轨卫星通信网络星座、空间站交会对接、高分辨率对地观测卫星等多个国家重大工程,为工业互联网、新型交通等领域提供精准可靠时空保障,为我国“十四五”新基建和首都智慧城市建设提供了高性能时空服务技术支撑。

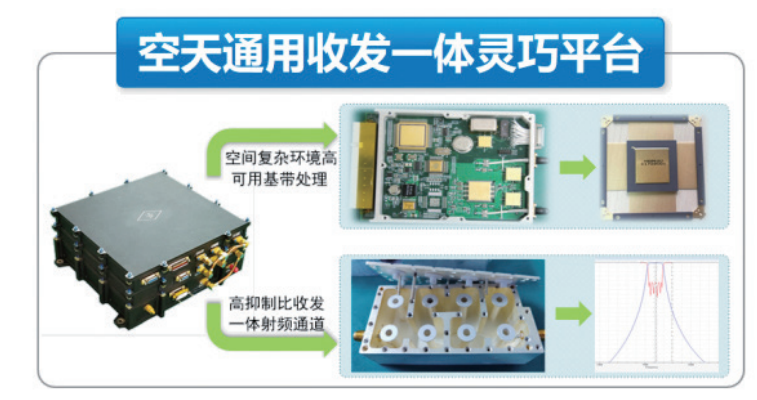

空天通用收发一体灵巧平台

两项核心组件,巧解四大问题

面向多场景应用的空天通用灵巧时空服务系统,是由空天通用灵巧导航载荷和多样化按需服务导航终端两部分组成。

所谓“空天通用灵巧导航载荷”有着几层含义,其中“空天”指的是天上的卫星和空中的无人机,“空天通用”描述的是整个系统可以在卫星或无人机上进行搭载,当然所配置的功放要根据距离远近有所区别。此外,空天通用灵巧导航载荷还需要具备自主时空信息精准获取与维持的能力,并自主播发多场景导航增强信号,起到类似信号放大器的功效。

有了更强的导航信号后,服务对象一定能够顺利地应用卫星导航服务吗?答案是并不一定。因为,信号强弱与接收信号的导航终端设备也有关系。

面向多场景应用的空天通用灵巧时空服务系统的另一个组成部分——多样化按需服务导航终端,即接收导航增强信号的重要设备。它可以通过接收北斗信号及多场景导航增强信号,实现高精度和高可用等多样化导航服务能力。

通过面向多场景应用的空天通用灵巧时空服务系统,目前项目团队已经陆续解决了平台自身“定不准”、信号体制“融不好”、载荷硬件“做不小”和按需服务“用不上”等四个主要问题。

首先,为解决平台自身“定不准”问题,项目团队研制了国内首款面向宇航级应用的多模导航芯片。这款芯片突破了基于全球卫星导航系统的深耦合时频驯服、动力学模型补偿高精度定轨等关键技术,实现了星上实时定轨精度由10米提升至3米,自主守时精度提升至6纳秒,轨道预报10分钟10米的精度。

什么是“宇航级应用”呢?其实就是能够在卫星上应用。在太空中,电磁辐射环境较恶劣,大规模集成电路常常会受到干扰,在宇宙中的单个高能粒子摄入半导体器件敏感区,就会造成器件逻辑状态翻转,导致系统功能紊乱,严重时还会发生灾难性事故。我国发射的风云一号B气象卫星就曾因计算机电路芯片受空间高能粒子轰击,产生单粒子翻转,引起计算机工作失常,姿控系统故障。1995年我国发射升空的实践四号卫星搭载了两台用于单粒子事件测量的监测装置,在入轨后的19天内就发生了65次翻转。

为了实现在太空中的长久平稳运行,项目团队不断研发测试,经过数年潜心积累使得芯片具备了抗辐照能力。目前,项目团队研发的宇航级芯片已应用于空间站交会对接,嫦娥探月、高分遥感等我国航天领域的重大工程之中,以及珠海一号、微厘空间等民用和商用的卫星任务中。

其次,在解决信号体制“融不好”的问题时,项目团队在国内首次提出了基于正交频带调制的导航增强融合信号体制。频带正交是通过将信号分成多个相同带宽的子信道,且每两个相邻子信道采用相互正交的载波而实现的一种提高频带利用率的无线电通信技术。相当于将信号传输的通道进行了数量级的拓展,从单通道变成了多通道并行。

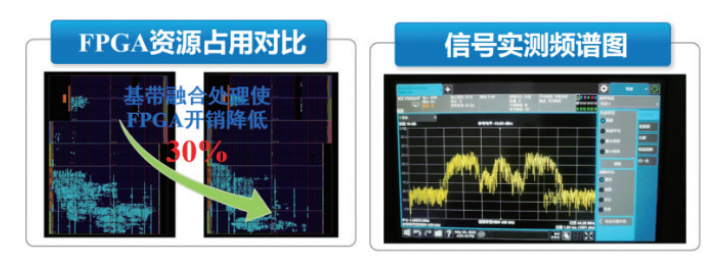

正因为突破了信号与信息增强共频带一体化播发技术及弹性效能分配与高效融合处理技术,项目团队由此实现了信号及信息增强一体化播发,信号参数可灵活调整,星上资源开销下降30%,即为卫星减少了三成的额外通信量。

再次,在解决载荷硬件“做不小”问题方面,项目团队研制了国内首款面向导航增强应用的空天通用弹性可重构灵巧硬件平台,实现了服务模式全系统的秒级切换。这项创新,突破了功能软件灵活配置技术和硬件动态映射的弹性可重构技术,使得上星载荷由4千克缩减为1.5千克,软件重构时间小于1秒。

目前,项目团队研发的相关载荷已经在一些航天器上得以应用,如多功能试验卫星,已在轨运行。无人机搭载方面,该载荷也实现了应用示范,并应用于部分地区的林区巡护及应急处置工作之中。

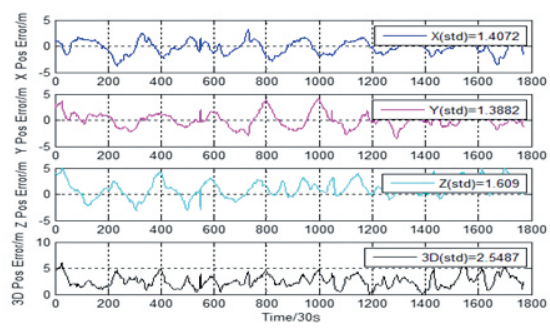

最后,在按需服务“用不上”的问题上,项目团队在国内首次提出了终端多样化导航服务新架构。这一架构的提出,突破了信号融合式高可用定位技术和信息增强式高精度定位技术一体化难题,使得导航服务的可用性由原来的不足30%提升至50%,接收灵敏度提升12分贝,精度优于20厘米。相当于为终端设备配上了一双“顺风耳”,即使因环境因素导致导航信号变弱,高灵敏度的终端设备仍可以接收数据,维持稳定链接,大幅提高了终端性能。

星上自主定轨10分钟后精度优于10米

航天“四个特别”精神的践行者

60余年来,我国的航天事业栉风沐雨、不断进步,经过几代航天人的接续奋斗,创造了以“两弹一星”“载人航天”“北斗工程”“月球探测”等为代表的辉煌成就,走出了一条自力更生、自主创新的发展道路,沉淀了深厚博大的航天文化,形成了中国航天的“三大”精神。

其中“特别能吃苦,特别能战斗,特别能攻关,特别能奉献”的载人航天精神,在项目团队的科研攻关中体现得最为真切。

此外,项目团队还有三个特别之处。第一是特别年轻,项目团队成员平均年龄只有35岁,年龄最大的也只有41岁;第二是特别认真,每位项目团队成员都将“做到最好”作为目标,加班、熬夜在系统建设阶段几乎就是常态;第三是特别靠谱,项目团队成员之间坦诚相待,有一说一,遇到任何问题,大家头脑风暴、集思广益,相互补位,从不推诿。

以往卫星上需要精准时空信息,都是通过地面后处理方式实现的,在星上实现自主的处理,却并不是将地面设备搬上天这么简单。在攻关星上自主时空获取与维持问题时,团队就面临着星上资源有限、软件算法需要优化降低资源占用、硬件同样需要优化“瘦身”的问题。

载荷基带融合处理后、FPGA资源开销降低30%

为了在规定的时间内完成相关设备的上星要求,项目团队夜以继日地不断调整测试。某次实验后,一个信号质量的性能指标比预计稍微差了一点点。因为并未影响相关应用的测试结果,且原测试平台的任务有限,这个微小的差异是可以忽略不计的。但项目团队仍然没有因问题微小而不去重视,其中一位年轻的成员自告奋勇,誓要找到问题所在。昼夜兼程的排查过后,终于发现是平台上一个器件的特性导致了这次信号质量的问题,最终将这一器件更换后,彻底解决了这个信号的质量隐患。

发射不等人。航天发射有固定的窗口期,为了确保相关平台设备在窗口期顺利上星发射,项目团队中的几位年轻妈妈坚守岗位,无暇照顾家中的小孩,一位“准爸爸”担心远程操作耽误发射周期,急急忙忙从待产室回到了自己的岗位……

尽管忙起来昼夜不分,但项目团队的成员们仍“累并快乐着”,因为他们这些新一代的航天人,仍然传承着老一辈的精神,用他们的实际行动为航天事业书写出新的篇章。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目