小小芯片让卫星定位进入寻常百姓家

“全系统全频北斗厘米级高精度定位芯片研发及产业化”科技攻关项目的初心,是解决北斗定位芯片的产业化应用难题。在大量市场调研和技术预研,反复论证、迭代、不断优化的努力下,最终实现了高精度北斗卫星定位芯片的一系列重大升级,有力推动了北斗导航领域的科技进步。

从20世纪90年代起,我国就开始建设北斗卫星导航系统,至2020年已相继建成北斗一号、北斗二号、北斗三号系统,其导航、定位、短报文通信等功能的服务覆盖范围也已从亚太地区扩展到了全球。

但北斗系统要真正实现深度化、规模化应用,还需要为各类终端用户开发相应的芯片,其中就包括用于卫星定位的芯片。这种应用市场的变化,催生了我国一批优秀卫星定位芯片研发设计企业的诞生。2009年,正值我国北斗二号建设紧锣密鼓之际,和芯星通科技(北京)有限公司(以下简称“和芯星通”)成立,它是北京北斗星通导航技术股份有限公司的旗下企业。

得益于母公司在行业内深厚的产业积累,该公司成立伊始就致力于高性能卫星定位、高集成度芯片研发。为了解决北斗定位芯片的产业化应用难题,公司在北京市科委等单位的支持和指导下,承担了“全系统全频北斗厘米级高精度定位芯片研发及产业化”科技攻关项目。

和芯系列北斗芯片

之所以要下大力气开展科技攻关,当时主要有三方面考虑:一是充分发挥我国自主建设的北斗系统的优势,更好地满足各领域的定位需求,促进北斗系统的规模化应用;二是从产业升级角度考虑,北斗高精度应用需要实现大众化,而这需要大幅降低成本,尤其是要解决终端的规模化生产制造问题;三是从国际竞争角度考虑,芯片对北斗系统的支持已成主流,但我国北斗自主芯片的功能、性能、功耗、尺寸、成本等都需要进一步优化,才能在国际竞争中立于不败之地。

更为直接的原因则是一些新兴领域对于高精度卫星定位芯片的急切需求。其中,2015年左右国内兴起的智能驾考应用,使得高精度芯片板卡一年的需求量由几万级达到了十万量级。而随着无人机、机器人、智能驾驶及无人驾驶等新兴市场的打开,高精度的卫星定位不可或缺。但在当时,卫星定位芯片无论是性能、尺寸、功耗,还是成本等,都很难满足市场的需求。因此,研发新一代高性能、高可靠、低成本、小型化北斗定位芯片以及核心模组可谓迫在眉睫。

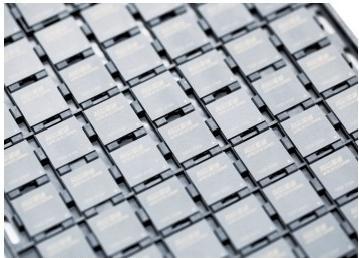

北斗高精度定位芯片

此项目获批后,和芯星通组织科研人员做了大量的市场调研和技术预研,反复论证、迭代,不断优化,通过持续不断的努力,最终实现了高精度北斗卫星定位芯片的一系列重大升级。相关成果被认为“研制了完全自主知识产权的高集成度全系统全频北斗厘米级高精度定位芯片,有力推动了北斗导航领域的科技进步”,还获得了2021年度北京市科学技术进步奖一等奖。

科技攻关推动我国高精度卫星定位芯片重大升级

我国的北斗卫星导航系统核心功能主要有三方面,即导航、定位、短报文通信。而其定位功能的实现,必须要依赖定位芯片,但是厘米级的高精度卫星定位芯片研发难度大。在国内,芯片早期主要是用于测量测绘领域,一年只有几万台的消费量,且基本被国外产品所垄断。

和芯星通通过实施“全系统全频北斗厘米级高精度定位芯片研发及产业化”等科技攻关项目,研发出的新一代高精度卫星定位芯片在各方面都有了较大幅度的升级。

在性能上,突破了北斗卫星导航系统高精度定位算法以及全系统全频RTK定位、定向系列模组的多项关键技术瓶颈,特别是在双天线、全系统全频、抗干扰、PTK定位、测向、通信链路中断下的RTK维持技术等方面,实现了一颗芯片多种方案的产品创新。

单纯的卫星定位只能在室外,进入室内或者隧道等就用不上了。通过与惯性器件等其他传感器的结合,不仅可以提高模组的定位精度,还具有惯性导航的作用,也就是说进入室内、隧道、地下等空间后,仍能结合之前移动的速度、方向等数据,以一种“惯性”的方式自主推算出最新的位置。

这种定位方式对于行驶的车辆尤其重要。比如当车辆行驶在高速公路上时,经常要穿越隧道,那时单一的卫星定位就不灵了,但卫星定位与惯性定位相结合后可以继续让其保持定位。不过这种定位方式也有局限性,随着时间的延长及距离的增加,其定位精度也会降低,误差会越来越大。

另外,卫星定位需要信号传输,但在某些情况下,通信链路有可能不稳定,甚至中断。这种情况下怎么办?科研人员通过攻关,取得了一项重要的专利,那就是能在通信中断600秒(10分钟)时,仍然可让移动的物体保持厘米级的定位精度。

成功实现国产替代,占据国内无人机60%的市场

新研发的芯片除了性能上的大幅提升,其尺寸也大幅缩减,经过不间断的优化改进,目前最小布板面积仅有12毫米×16毫米,处于国际领先水平。这种小尺寸芯片占用的空间更小,集成度更高,功耗更低,也更适应多种终端产品及复杂环境的应用。

在以前,厘米级的卫星定位芯片都是一个大的板卡,集成度较低,而且由于人工插针等原因,很难规模化生产,单体的成本较高。和芯星通科研人员研发的新一代高精度卫星定位芯片不仅尺寸小,而且可以像邮票般粘在主板上,实现快速贴片作业,更利于规模化生产加工,使得生产成本大幅降低,也打开了更多的应用市场。

这种高性能、高可靠、小尺寸、低成本高精度卫星定位芯片的诞生,不仅成功实现了国产替代,更成了行业领跑者,也使得卫星定位产业进入了一个新的时代。新一代芯片首先在无人机领域实现了大规模应用。要知道,无人机可谓是近年发展最快的行业之一,应用场景十分广泛。就民用方面而言,就有如喷洒农药、快递送货、高空拍摄、飞行表演等各种用途的无人机。而其飞行过程中的定位,必须通过卫星来实现。

和芯星通研发的新一代高精度卫星定位芯片性能优、尺寸小、价格低,深受无人机等厂商的青睐。截至2023年6月,其芯片已占据国内高精度市场60%以上的份额。从芯片单体的销售量来看,则已从测绘测量领域的年均几万颗,快速增长到年出货百万颗。

打开新兴领域应用空间,催生千万量级的行业大市场

高性能、低成本的高精度卫星定位芯片同时也打开了机器人、智能驾驶等方面的市场。特别是一些具有实际用途的轻量化小型机器人,越来越需要卫星来实现定位,如智能化割草机器人。

还有车辆的定位,一般的定位精度是米级,但在一些特殊场合,比如驾驶员考试等,定位精度要求可能会是厘米级;另外,智能化汽车,比如智能驾驶汽车,其对卫星定位的要求都非常高。和芯星通开发的芯片也已部分进入了这个领域,预计将形成一个千万量级的大市场。芯片工艺不断提升,尺寸及功耗不断缩小,如手机等移动电子设备、可穿戴电子设备、共享单车等都已经大量应用北斗卫星定位芯片,从而让其真正走入寻常百姓家。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目