看不懂肢体暗示的人可能跟自闭症有关吗?

这是一个被浓雾包裹的傍晚,在伸手不见五指的雾气中,你小心翼翼地走在回家的路上。突然,一个巨大的黑影扑面而来,好在你下意识地侧身,灵敏地躲了过去。

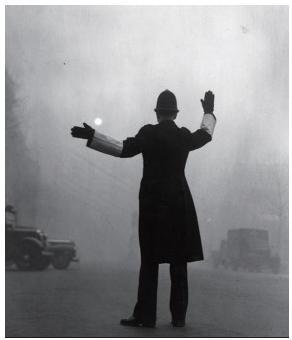

“大雾天骑车还这么快!不怕撞到人吗!”冲着一闪而过的黑影,你大声吼道。尽管雾气大幅降低了能见度,但那快速移动的、晃晃悠悠的影子,不是鲁莽的骑车少年,还能是什么!你生气地嘟囔了几句,继续往家走。走到十字路口时,你看到一个身影正在有规律地挥舞双臂,“赶上这么一个糟糕的天气,交警可太不容易了!”你在心里这么想。尽管浓雾中只露出影影绰绰的轮廓,但你还是一眼就认出,那是交警在指挥交通。

大雾让回家的道路变得很艰难,好在,你终于平平安安地拐进了家门口的巷子。忽然,你看到不远处有一个小小的黑影正在移动,瞧瞧那蹦蹦跳跳的走路姿势,瞧瞧那甩来甩去的手臂……那不是就是你的女儿吗?你情不自禁地冲着它大喊,那身影也突然停了下来,回过头似乎在看着你,只是停顿了几秒,就扑向了你,“爸爸,爸爸——!”

对于许多人来说,类似这样的雾中走路经历似乎颇为常见。尽管眼睛并不能完完全全地看清楚,但哪怕只是看到一个大概的影子,从它的肢体动作我们也能猜到对方的意思,有时,我们甚至能够直接认出它的身份、叫出它的名字……这到底是为什么呢?原来,秘密就藏在你我的动作里。

1952年,伦敦,交警正在大雾中指挥交通

生物运动,你我的第二语言

人类交流需要声音和语言,但并非只能依靠声音和语音——肢体运动也可以。作为人类交流的第二语言,肢体动作即“生物运动”,是指生物体的运动。在自然中,对生物运动保持敏感是事关动物生死存亡的大事,从识别天敌到确认亲友,这种“生死攸关”的重要技能是生命在进化过程中逐渐“解锁”的能力,也被深深烙印在动物的基因之中。

作为高等生物,人类在漫长的进化中也掌握了敏锐捕获并准确感知和解读生物运动信息的能力。试想一下,谈话时,虽然对方没有说出口,但是他一个不经意的看表动作,你是不是就能猜出他“或许赶时间”的言外之意?观舞时,虽然看不见舞者的脸,但是看着那翩若惊鸿婉若游龙的身姿,你是不是也能感受到舞者喷涌的情感?……可见,即便我们无法从轮廓、语言中获得信息,但是通过肢体行为,我们依然能够辨别他人的动作,了解他们的意图和情绪,甚至预测他们下一秒的行为,解读这些行为语言背后的潜台词。

众所周知,人类是一种社会性动物,需要与其他个体交往,才能满足自身的各种需求。只有能够迅速准确地识别他人的行为,并且正确理解他人的行为和意图,才能顺利地在群体中正常交流和生活。正因如此,对生物运动信息的捕捉能力,不仅关乎人类的生存,也影响着人类的社会交往。然而不幸的是,并非所有人都能很好地掌握这种能力,更有甚者,在以往一系列研究中研究人员们还发现,对生物运动加工能力的异常还与自闭症谱系障碍(ASD)——一类以社会交往和交流障碍为特点的遗传性疾病,有着千丝万缕的关系。

为什么个体的生物运动知觉会有所不同?

为什么不同个体对生物运动的捕捉能力有所不同?有哪些因素导致了这种个体差异的发生?如何解释它和个体自闭特质之间的关联?……为了更好地解答这些疑惑,脑与认知科学国家重点实验室、中国科学院心理研究所蒋毅研究员团队开展了一项行为遗传学研究,为人们揭开了生物运动知觉能力的神秘面纱。

生物运动中所包含的各关节点的局部运动和骨骼的整体结构,是视觉系统分析生物运动所依赖的基本信息。然而,细心的人可能会发现,人类的视觉分析系统很容易“溜号”,会受到各式各样的外界信息——譬如一个人的外貌、面容甚至是性别——影响。举例来说,目标人物的长相是否符合实验对象的审美,会不会影响他的判断?如果一个目标人物长得非常帅气,另一个却不够帅气,实验对象对二者的注意力是否会有所不同,对二者肢体行为的反馈又是否会有所差异?……面对形式多样的额外信息,我们又该如何做,才能明确“锁定”人类对生物运动信息的加工能力?

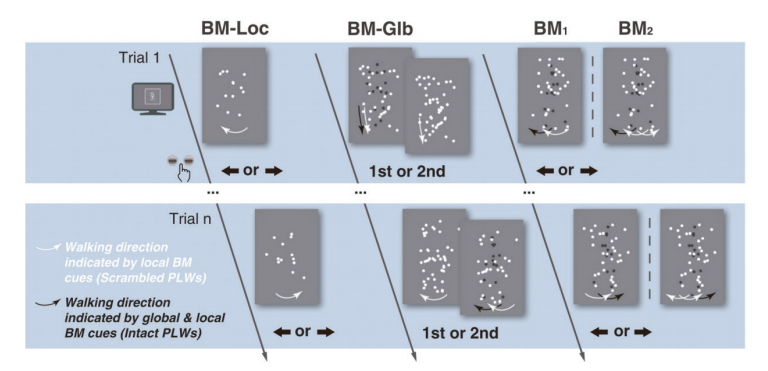

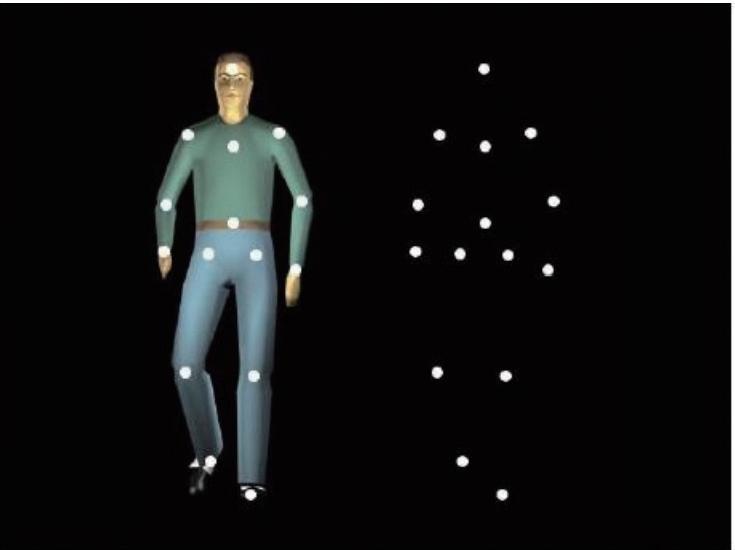

考虑到这一点,为了尽可能降低这类“场外信息”的干扰,更好地将注意力聚焦于运动信息研究,团队在实验中选择对人的头部和重要关节进行标记,直接将人体的生物运动抽象为光点的运动,并以这些看似简单的光点的动画为基础,探讨影响生物运动知觉基本能力的因素有哪些。

BiologicalMotion(BM)

Local&GlobalBMCues

GlobalConfiguration

LocalMotion

ScrambledBMLocalBMCues

光点生物运动刺激序列(上:完整的刺激;下:关节点位置打乱的刺激)及其包含的整体结构和局部运动信息

在研究过程中,团队的王莹副研究员和王莉副研究员等采用了双生子的实验设计,分别探究了局部生物运动信息加工、整体生物运动信息加工及一般性生物运动信息加工能力的可遗传性。在实验一中,团队将构成生物运动的关节点的位置打乱,从而将整体结构信息从运动中剥离出来,排除了整体结构对观察者的潜在影响,以此考察观察者对局部生物运动信息的加工能力;在实验二中,团队又掩蔽了生物运动刺激中的局部运动信息,仅仅保留了整体结构,以此考察观察者对生物运动整体结构的加工能力。通过两个实验,他们发现,不同个体对局部生物运动信息的加工能力之所以会有所不同,是因为基因遗传发挥了更重要的作用。与之相反的是,不同个体对生物运动整体结构的知觉差异,主要来源于共同环境因素而非遗传因素影响。

最后,团队又将局部运动或整体结构放到一起,以此考察观察者对一般性生物运动信息的加工能力。在此前实验的基础上,该实验进一步证实,人类对一般性生物运动信息的加工能力是具有可遗传性的,揭示了基因和共同环境二者的联合作用。

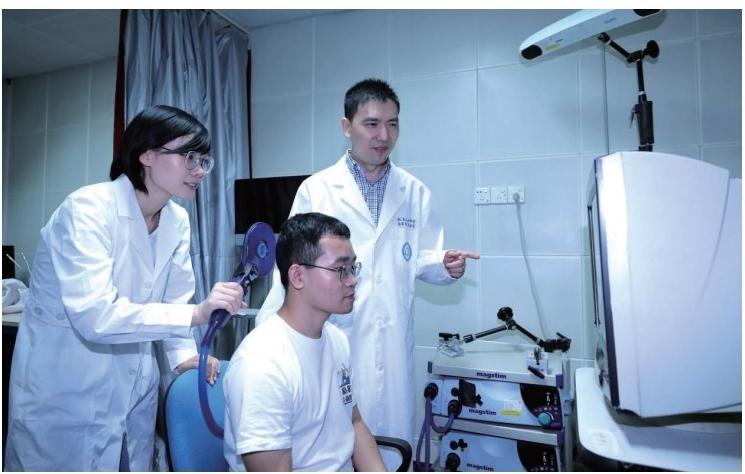

蒋毅带领团队进行实验

“你划我猜”是人类才有的专利?不!

你比划,我来猜,那么,加工生物运动信息是不是人类才有的专利呢?在很长一段时间里,人们也有着这样的困惑。为了解开这些疑问,科学家们还将研究对象拓展到了其他动物身上——从地上走的小鸡到水里游的小鱼,它们也会像人一样对生物运动信息同样敏感吗?

通过实验,人们惊喜地发现,动物之间理解彼此生物运动的能力实际上远比人们想象中更厉害:视力不好的小鱼儿,不仅能够通过肢体行动,感知同伴游动的方向甚至意图,而且这种能力影响着鱼群的行为;刚刚出生的小鸡,对屏幕中运动的生物体的兴趣,明显高于非生物体的运动。

此次团队的研究成果,为生物运动知觉具有可遗传性提供了强有力的新证据,从遗传学的角度支持并拓展了生物运动知觉包含两种不同神经机制的理论观点。它向世人证实,理解身体的语言这一跨越物种的能力,是被深深烙印在人类基因之中的存在,是具有非常重要意义的一次生命进化。

局部、整体和一般性生物运动信息知觉实验的范式

实验将人体的生物运动抽象为光点的运动

揭秘生物运动加工能力与自闭特质

除了证实生物运动知觉具有可遗传性,团队在实验过程中还测量了双胞胎被试的自闭特质,并从遗传角度揭示了生物运动知觉与个体自闭特质之间的关联。

一方面,团队发现,自闭特质本身的确具有较高的遗传度;另一方面,同时也是最重要的一点,团队发现局部生物运动加工能力较差的个体,常常会表现出较高的自闭水平,且从基因角度分析,甚至可以解释二者间近75%的相关性。换言之,遗传因素可以很大程度上解释生物运动加工能力的可遗传成分和个体自闭特质之间的关联。

对于普通家庭而言,自闭症的治疗是一场投入巨大且漫长艰难的持久战。尽管具有高度的遗传性,但这并不意味着自闭症患者无法通过后天的干预来缓解症状。换言之,如果能够尽早确诊、及时干预,自闭症患者尤其是自闭症儿童,将有更多的机会去“扭转”自己的人生。

虽然“自闭特质具有高度遗传性”在业界已有普遍共识,但在过去,人们对自闭特质的研究还是聚焦于症状,更多地是以“果”推“因”。而团队的发现,第一次从行为遗传的角度将自闭症谱系障碍与生物运动加工能力缺损联系到了一起,提示后者可能是社会认知能力异常发展的标志,为具有较高自闭症风险的儿童提供了新的检测指标,为自闭症的早期筛查和干预提高了更多可能,为这一指标从实验室走向临床应用提供了理论基础。

正常情况下,生物运动加工能力正常的个体,可以从社会线索中获得重要的信息。譬如眼神注视,通过观察他人的视线,人们不仅能够知道对方所关注的焦点,从而推断出对方的意图,而且还会在这个过程中,不自觉地追随这些线索。对于婴儿来说,尽管还不能用语言与人交流,但是当他们与成年人进行眼睛交互时,健康的婴幼儿会下意识地跟随成人的眼神,关注成人眼神所提供的社会线索,而具有自闭特质的婴幼儿,其表现往往不尽人意。借助更多类似检测个体生物运动加工能力的手段,未来,对自闭症谱系障碍患者“早发现、早治疗”或将成为可能。

来源: 北京科技报社

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目

2024年度科普中国资源荟萃集成示范项目