环境DNA(eDNA)采样是一种经济高效的调查水生物种分布的方法。人们通常从测量得到的物种特异性eDNA浓度来估算物种密度,但eDNA的浓度容易在稀释、运输和降解过程发生变化,降低最终结果的可信度,这一问题也叫“eDNA反问题”(eDNA inverse problem)。而传统的eDNA采集和物种分布模型(SDMs)往往会忽略这一问题。

摄影:Linda ©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到来自美国康奈尔大学生态与进化生物学系的两位教授,Timothy D. Lambert和Stephen P. Ellner在Ecography上发表的一篇最新研究《物种分布模型与环境DNA:优化环境DNA采样以评估溪流网络中的物种-环境关系》(SDM meets eDNA: optimal sampling of environmental DNA to estimate species–environment relationships in stream networks)。为了解决eDNA反问题,研究人员采用了一种将物种分布模型(SDMs)与水文追踪模型(tracer model)相结合的建模框架,并将其应用于几种基本的物种分布类型和60个模拟溪流网络,旨在探索eDNA样本的最佳采集位置,和动态水文空间对eDNA的影响。下面小编将为读者们带来研究介绍。

过去,科研人员在构建物种分布模型时,常常使用计数和捕获调查。这些方式不仅耗费大量时间精力,效率很低,而且得到的结果精度也不理想。在水生栖息地的研究中,eDNA采样技术的出现带来了新的转机,它比传统方法更快速,成本也更低。推进eDNA采样技术变革将为生态系统保护研究带来无限裨益。

整体研究结论表明,在利用eDNA浓度数据来推断物种与环境之间的关系时,校正eDNA的稀释、运输和衰减过程显得极为关键。因为这些过程会显著改变eDNA的浓度,若不加以校正,研究者将难以准确判断物种与环境之间的真实联系。

此外,eDNA采集在特定的溪流网络环境中更能发挥优势。例如,河段数量多、地理覆盖范围大的溪流网络,水流速度较为缓慢的区域,或是eDNA损失率较高的地方,都是比较理想的采集场所。

新型eDNA采样模型的这些创新,对水生生态系统的保护和管理意义重大。它能让人类更精准地掌握水生生物的分布和数量变化,及时发现物种生存状况的改变,为保护决策提供科学依据。通过充分运用新型eDNA采样技术,我们将能更好地评估人类活动和环境变化对水生生态系统的影响,制定出更有效的生态系统管理策略,守护水生生态系统的平衡与稳定。

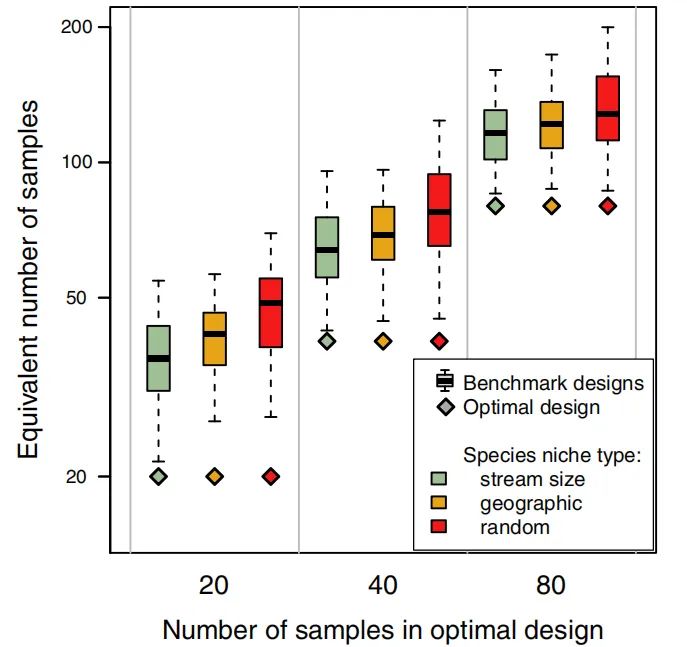

上图展示了在60个模拟网络中,物种的eDNA产生率随溪流大小、地理梯度或随机栖息地变化而变化。图源:Lambert, Timothy D. and Stephen P. Ellner. “SDM meets eDNA: optimal sampling of environmental DNA to estimate species---environment relationships in stream networks”Ecography (2025). CCBY-3.0

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

编译 | 王纯瑶(北京外国语大学)

审核 | Richard

排版 | Samantha

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会